佛弟子文库

佛弟子文库

佛陀开示大众:修行宁愿舍身命终,也要勤修“四不坏净”,即所谓的深信佛、法、僧三宝,持戒而无所毁犯。

佛陀于是进一步宣说此故事:从前有一位罪犯即将被处决行刑,当时轮到执刑的旃陀罗种姓的人民,是一名受过五戒之优婆塞男子,由于修学及持戒清净,已得见谛、初入道果,故坚持不肯造杀生之业。闻此,掌管刑戮之官员瞋忿恼怒而问:“你宁愿冒着违犯王法之罪,赔上自己的性命吗?”

优婆塞回答:“您真是没有智慧!国王以王法治国,为何苦苦逼我杀人呢?虽然我此身生在屠户、贱民阶级,属国王所有,但是以佛法的观点,人人本具圣种名为‘法身’,没有贵贱之分,亦不属于国王所有,更不受世间王法之所约制。”随即以偈子阐述此理:“释迦牟尼尊,具一切种智,因时能教化,灭除一切过。阎罗王之法,果时始教化,临苦为说苦,易坏亦可违。”

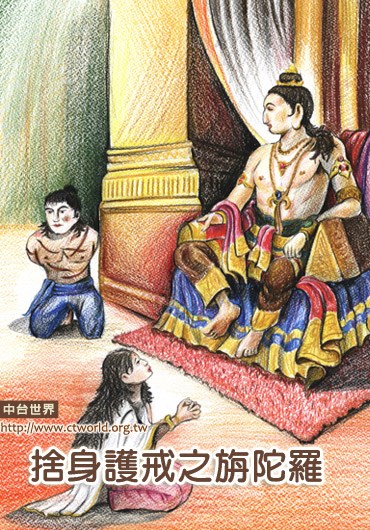

闻毕,典掌刑戮者遂以违犯王法之罪,将其押解至王宫问审。国王听到掌刑戮者投诉旃陀罗不遵从王法之事,便问:“这是旃陀罗的工作啊!你为什么不肯奉命行事呢?”优婆塞禀白:“大王,今生得值佛陀住世,应该生敬信心、发欢喜心!”又以偈颂赞叹:“除我三毒垢,获得寂灭因,无上之大悲,十力世尊所,受持于禁戒,乃至蚊蚁子,犹不起害心,何况于人耶?”

国王却告诉他:“你如果不肯动手执刑,自己的性命也难保!”优婆塞既已见谛,信心坚定,正气凛然地答道:“此身只能听由国王处置,但是我心中自有定见,即使是帝释天亦不能教我顺从!”

国王闻言勃然大怒,敕令随扈将其带出处死。继而召来此旃陀罗的父亲及兄弟七人,逼他们代替死者行刑。没想到,父子们同样因为学佛不肯杀人,前六位一一舍身护戒了。最后剩下年纪最小的弟弟时,一位老妪站出启禀国王:“求您可怜我孤苦无依,放过这最小的孩子吧!”国王问道:“你跟这些人是什么关系呢?”老妪回答:“他们都是我的孩子!”王又问:“前六个也是你的孩子?那为什么你只袒护最小的呢?”

老妪继而说明:“大王!您应当要知道,前六个孩子皆已入见道位,证初果,不会再造作恶业,所以我并不担心。但第七个小孩还是凡夫,仍会造作诸恶业,所以才特别请求大王留下他的性命,否则他临命终时必定惊慌恐怖,起诸恶念。当知凡夫在临命终时,执著于现世身体的衰败,难以放下而生诸烦恼。”

言下,国王感慨:“你所说的因果之理,犹如明灯照破长冥,我从外道闻所未闻!”此旃陀罗家族真可称为“贤圣村”,其心清净自尊自贵,虽然身处旃陀罗屠户,却是实修忍辱苦行之人,为护生持戒、守护法财,不顾身命,乃至一切亲眷尚不足惜,一心唯持禁戒。随即以偈语表达忏悔:

“世人观种族,不观内禁戒,护戒为种族,设不护戒者,

种族当灭坏。我是旃陀罗,彼是净戒者,彼生旃陀罗,

作业实清净,我虽生王种,实是旃陀罗。我无悲愍心,

极恶杀贤人,我实旃陀罗。”

满心惭愧的国王,带着旃陀罗所有眷属,亲自来到塳间,以香花供养亡者,并以偈诵宣扬其德行;“此覆善功德,如灰而覆火,口虽不自说,作业已显现。帝释常供养,如是坚行者,不惜己身命,而护于戒行。”又带领群臣及无数婆罗门祭师等,行步而至以祭祀之。国王告诉大众:“这位大菩萨,虽是旃陀罗种姓,实是有修有证之大仙人慈悲示现。”君臣们向群灵致敬,不禁潸然落泪。

国王首先以此偈诵赞扬持戒舍身之功德:“勇健持戒者,以刀分解身,尸骸委在地,血泥以涂身,以持禁戒故,今日舍此身。坚心不犯恶,守戒而至死,得佛法味者,智者皆应尔。”接着宣说此偈:“愚痴之所盲,贪欲之垢污,着我所诸根,掉动而不定。不计于恶业,但取现在乐,结使垢涂污,智者常观察。身财危脆想,亦如河岸树,终不造恶业,智水洗心垢。”

接着,国王走近亡者身旁,如恭敬法宝般绕旋三匝,长跪合掌,再以偈诵赞叹严持佛戒者:

“南无归命法,善能观察者,舍于短促命,而不舍于法。

假设入火林,见谛毁禁戒,终无有是处,此即是明证。

此人持佛语,终无有二志,卧于泥血中,以护佛戒故。

此尸以火焚,即变为灰土,持戒善法名,同于世界尽。”

世尊以何因缘,为大众说此故事?是为了阐释证道之真理,无有变异。修行人既得见谛,终无有毁戒犯法之事,所谓“四大可破,四不坏净终不可坏”,这就是最佳的例证!

典故摘自:《大庄严论经·卷第八(四六)》

省思:

印度的种姓制度中,旃陀罗为当时最低贱的种姓,世世代代以屠杀为业;佛法提到“四河入海无复河名,四姓出家同一释种”,虽为旃陀罗一样可以成道证果。世间虽有阶级的不平等,然而本具佛性却是人人皆有,不分男女老幼、士农工商学兵、贫穷富贵,只要落实修行、断恶修善,漏尽烦恼,都能成道,没有阶级种族之别,这是真正的平等的精神。

这念心从来就不增不减,没有高下的差别,这是每个人最珍最贵的自性珍宝,善用此心,在生活中落实觉察、觉照,回归清净自心,就是人生最大的光明。