佛弟子文库

佛弟子文库

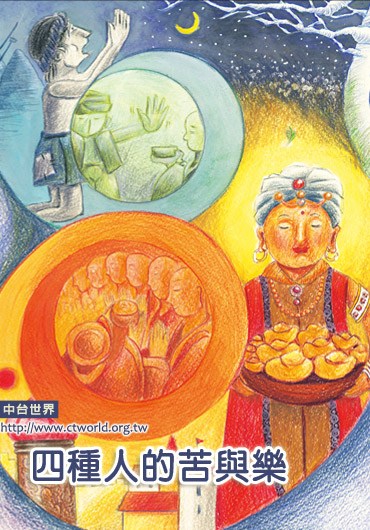

佛陀在舍卫国祇树给孤独园弘化时为比丘们开示:世间之人可归纳成四种,是哪四种人呢?有人先苦而后乐;有人先乐而后苦;也有人先苦而后苦;更有人先乐而后乐。

如何是先苦而后乐的人呢?譬如有人一出生就贫穷卑贱,或是以杀生为业的屠户,或是工匠的后代,或生于信奉邪师外道之家,衣食经常短缺匮乏。即使出身寒微却无邪见,心中具足正确的见解,认为:世间有施者、受者,也有今生、来世,有沙门、婆罗门,有父、有母,也有阿罗汉等已获法益的圣者,世上也有善恶果报。

若见到豪门贵族,便知是过去广行布施和不放逸的善报;如果遇见衣食匮乏的贫户,便知此人过去未曾行布施之德,因此常处贫贱。同时反省自己:“我今生如此贫贱,衣食短缺,都是由于过去不知修善积福、诳惑世人、行为放逸,造作种种恶业,招感今生贫穷下贱,衣食不充。”所以当见到出家沙门等修善之人,便至诚忏悔,改往修来;若有多余财物,便与人分享。此人命终将投生善道,如果投胎为人,生于富贵之家,不虞匮乏。这就是先苦而后乐的人。

何谓先乐而后苦的人呢?譬如有人出生在豪门贵族,或是刹帝利、婆罗门、长者等高贵种姓,或是衣食丰足的富贵人家。但是却常怀邪见,不是执着人死如灯灭的断见,就是认为人死后还是会投胎为人的常见,因为有这样的见解,所以认为:“世间没有施者、受者;也没有今生、来世与父母,世间更没有阿罗汉或证得果位的圣人,也没有善恶果报”。

由于这样的邪见,如果见到富贵人家,心中便想:“此人恒久以来就拥有这些财宝”,也认定男子永远是男子,女人永远是女人,畜生永远是畜生。既不布施也不持戒,若见奉持戒律的出家沙门、婆罗门,反而瞋心大起说道:“这人真是虚伪!哪里应该有获得供养的福报呢?”这样的人往生后便会堕入地狱;如果投胎为人,出生贫户,衣食不足,挨饿受冻,衣不蔽体。这是先乐而后苦的人。

什么样的人会先苦而之后仍苦呢?有些人生于贫贱人家,或以杀生为业的屠户,或工匠之家,乃至衣食不济之家。由于思想偏邪,恒常落入断见、常见等邪见,心中认为:“世间没有施者、受者,也没有今生、来世的善恶果报,也没有父母,更没有阿罗汉等证得果位的圣者。”所以不乐布施,也不持戒。如果见到出家沙门等修行人,便起瞋心;如果看到穷人,便说此人从过去到现在都如是贫困;见到富人,便说此人长久以来都如是富贵;看到为人父亲的,认定此人从过去到现在都是为人父亲,见到作母亲的,认为此人从往昔至今都是为人母亲。这样邪见的人往生之后,便堕入地狱受苦;如果能够生而为人也是极为贫贱、衣食缺乏。这就是先苦而后苦的人。

如何是先乐而后乐的人呢?譬如有人出生于富贵之家,或是刹帝利、梵志种姓;或生于国王、长者种姓,出生豪贵,一生衣食财物丰足,具足正见,更无邪见,心中如是认为:“世上有施者、也有受者,有今生、也有来世,有出家沙门、婆罗门,也有善恶果报,有父、有母,有阿罗汉等圣者”。若见到财宝多饶的富贵人家,心里便想:“这是往昔广行布施感得的善报。”如果看到贫贱人家就思惟:“此人过去没有布施,才会如此贫穷;我现在应该随缘广行布施,以免将来生于贫困之家”,因此常以欢喜心慷慨布施。若见出家沙门、修道之人,必定恭敬问讯,尽其所能供养所需的衣服、饮食、卧具与医药等。此人寿终之后,将投生天界;如果投胎为人,出生富贵人家,财宝丰足,这就是先乐而后乐的人。

此时,有一位比丘?禀佛陀:“我观察世间的众生,有些众生今生先苦而后乐,也有众生此生先乐而后苦,或者今生先苦而后苦,乃至于这一生先乐而后乐。”

佛陀回答比丘:“的确有这样的因缘,让世间有些众生,在今生先苦而后乐,也有人先乐而后苦,或是先苦而后苦,也有众生是先乐而后乐。”

比丘请示佛陀:“是什么样的因缘让众生在此生中,有先苦而后乐,先乐而后苦,或者先苦而后苦,乃至于先乐而后乐的差别呢?”

世尊进一步开示:“诸位比丘!假定人寿百岁以春夏秋冬来区分,有时修善积福做诸功德,有时起种种邪见造作恶业,便会在之后随不同时间因缘,呈现不同业报,例如冬受乐,夏受苦。倘若在百岁中年以后,广积福德,未曾造恶犯过;然而中年以前,曾经因为邪见而造不善行,就会先受罪报而后享用福德。如果年少时修善积福,却在年长以后造作恶业,来世,年少时先享用福报,年老之后就必须承受罪报。若一个人从少年到老年都作恶多端,来生从生至死都是贫贱寒苦;若一生皆广行布施供养,来世从年轻到老都生活安乐。诸位比丘!由于这样的因缘,而有先苦后乐,先乐后苦,先苦后苦,先乐后乐的果报之别。”

比丘说道:“世尊!如果有众生希望先乐而后乐,应当常行布施供养,当得先乐而后乐。”世尊回答:“是的,比丘!如你所说,如果想要成就涅槃及证阿罗汉,乃至于圆满佛道,应当乐善好施、修诸功德。你们应当要依此学习。”比丘们听闻佛陀的开示后,皆大欢喜,信受奉行。

典故摘自:《增壹阿含经·卷第二十一·苦乐品第二十九(一)》

省思:

古德云:“欲知过去因,当观现在果;欲知未来果,当观现在因。”世间人希求算命改运,却不知道在因上努力断恶修善,清净身口意三业。因果之理,历然不失,不论贫富贵贱都是自作自受,不由他人。所谓“祸福由因,转变在缘”,唯有把握当下,端正知见、布施培福,才能从黑暗走向光明、从光明再增光明,掌握、改变自己的命运。