佛弟子文库

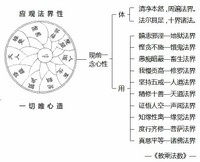

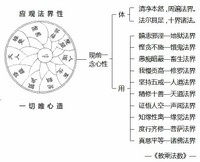

佛弟子文库佛陀最初在菩提树下成道时,曾感叹说:“奇哉!奇哉!大地众生皆有如来智能德相,只因妄想执着而不能证得。”由于这个无明的妄想,使众生在过去、现在及未来的三世中,不断在六道中流转。六道就是:地狱、饿鬼、畜生、阿修罗、人、天,也就是十法界中的六法界,又称六凡。

另外,佛陀的圣弟子,依各人解脱方式和度众愿力的差异,分为声闻、缘觉与菩萨。此三者与佛陀合为四法界,又称四圣。六凡加四圣,合称十法界,每一法界有各自的特色与因缘果报。

一、六凡

1、地狱界

造十恶业,尤其是五无间罪的众生,便堕入地狱受报。五无间罪又称五逆罪,指弑父、弑母、杀阿罗汉、出佛身血,以及破僧团和合的重罪。十恶是指杀、盗、淫、妄言、绮语、恶口、两舌、贪欲、瞋恚及邪见。地狱之苦,好比一个羸弱的罪犯,背负超乎他能力极限的重担,行走于刀山热沙之上,还要接受铁鞭的笞打,生而复死,死而复生,绵绵不断,永无止息。

2、饿鬼界

造下品十恶业(作已能悔,称为下品),或悭贪、嫉妒、谄媚、欺诳,乃至饥渴而死的,即堕饿鬼道。如何度化鬼道众生呢?可以备办简单的素菜素果,以佛门的诵经持咒来利益它,千万不要宰杀牲畜来祭祀,以免增加他们的罪业。

3、畜生界

造中品十恶业者(不明因果而造恶,但事后稍悔),便堕入此道。例如布施不净物、邪淫、犯戒偷窃、负债不还、杀生、或毁骂恼害有情等,便得畜生报。例如《辩意长者子经》中就指出会堕入畜生道的“五畜生事”,包括常常犯偷盗罪、负债不还、喜欢杀生、不喜听闻经法,以及造作种种因缘阻挠他人办法会等。畜生的生存范围,除了人道之外,遍于五道,其种类也最多。一般说“披毛戴角,鳞甲羽毛”,披毛指走兽,戴角如牛羊,鳞甲如鱼,羽毛为飞禽。根据佛经记载,最大的鸟是金翅鸟,最大的兽是龙,最大的鱼是摩竭鱼;寿命最长的是龙,可长达一中劫,最短的是蜉蝣,朝生夕死。畜生最大的痛苦是互相残杀,弱肉强食,因此常处于恐怖中,或为人驱使、鞭挞而劳役不停。

4、阿修罗界

阿修罗生前虽行下品十善,但因为瞋恚、我慢、猜疑心过重,因此不能升天,并且怀有怖畏心。阿修罗常常嫉妒佛陀说法,如佛为天人说四念处时,阿修罗则说五念处;佛说三十七道品,阿修罗则说三十八道品。又因为嫉妒天道的福德,因此常常兴兵与天道的帝释天作战,想要占领天的住处。《楞严经》卷九记载,阿修罗分布于鬼、畜、人、天四趣,有胎、卵、湿、化四种受生方式。

5、人界

人者,忍也,因为能忍世界的种种苦乐,因此名忍。六道中,人身最为难得,《阿含经》说:“失人身如大地土,得人身如爪上泥。”

人道是五趣升沉的枢纽,因为人道苦乐参半,又有因缘得闻佛法,因此知道积善修福得以升天,乃至修得圣果,但也有恶性难改,造十恶业而下堕地狱、饿鬼、畜生者。地狱、饿鬼、畜生等众生则受苦无间,无暇修善;天界的众生则沈溺于享乐之中,不知要继续修持善法。因此佛经上说,人间有三种殊胜,为其它五道众生所不及,即记忆力强、勇猛精进、清净梵行。能保有人身,如“盲龟浮木”,最为难得。

持守五戒,以及实践中品的十善业,是得人身的原因。五戒的前四戒是杀、盗、淫、妄,属性戒,无论受戒与否,一旦违犯,便须受业报,第五戒是不饮酒,属遮戒,喝酒本身虽然不造恶,但是酒能乱性,使人容易触犯前四戒,因此必须制止。

6、天界

天界上品十善即可生此,天界有四事胜于其它众生,即身胜、寿胜、定胜与乐胜。虽然如此,天人寿尽时会有“五衰相现”,而后依据过去世所造作的业力,牵引下堕受苦,并且继续轮回。

除此以外,世界快要毁灭时,天界也会受到波及,即火烧初禅、水淹二禅,风吹三禅。即使是无色界的非想非非想天,经过八万大劫后,仍然难逃成住坏空的命运。因此,天界虽然殊胜,但是也不是究竟安乐的地方。

二、四圣

1、声闻界

声闻,音译舍罗婆迦,意译作弟子,指听闻佛陀声教而证悟的出家弟子。声闻所修行证悟的果位,有初果、二果、三果乃至四果阿罗汉。阿罗汉为小乘的究竟果位。

初果,音译须陀洹,意译预流、逆流,意思为逆生死的瀑流而预入圣者的果位。初果圣者修不净、慈悲、缘起、无我,数息等五停心观,然后观苦、集、灭、道四圣谛,经暖、顶、忍、世第一等四善根位,而以八忍八智了断三界八十八使见惑,证初果须陀洹,不再堕入三恶趣。因为初果的烦恼如同大树被连根拔起,只剩下欲界九品思惑,所以不须永久轮回,只要“七次上升天上,七次投生人间”即可。达到初果的条件是:对三宝有不坏的信仰;对四圣谛、八正道、十二因缘等基本佛法不生疑惑;对于受持的戒法不会违犯;不违犯五无间罪。

二果,音译斯陀含,意为一来,只要再一次生天,一次来人间受生即可。二果已断尽欲界前六品思惑,因此他的特色是淫、怒、痴微薄。

三果,音译阿那含,意为不还,死后直接升往色界或无色界而入涅盘。因为三果已经断尽欲界后三品思惑,因此不须再来人间受生。

四果,音译阿罗汉,意为无学、无生、杀贼、应供。阿罗汉已经杀尽了一切烦恼贼,无须再来三界受生,堪受人天的供养,而且已证得小乘最究竟果位,因此又称为无学位。

修证声闻果的法门很多,初步为:

密护于根门:不放逸眼耳鼻舌身意。

饮食知节量:以保持健康。

勤修寤瑜伽:常修定境,注心一处。安住于正知正见。

2、缘觉界

缘觉,梵语 pratyeka-buddha,音译为辟支佛,又名独觉。缘觉是值佛出世时,听闻十二因缘教法(内因缘)而开悟,乐于独居,故称缘觉。独觉则生于无佛出世的时代,观察外界现象的生灭变异(外因缘)而无师自悟,故名独觉。名称虽然不同,不过都是由于观“缘”起法而“觉”悟,因此能破除少分习气,不像阿罗汉习气全存,所以胜于声闻。依据佛经记载,独觉有两种:

部行独觉:指聚合部众而独悟证果的缘觉人。据《俱舍论》卷十二载,修声闻乘已证得三果的人,将证得四果时,暂离佛之教法,聚集若干的同修人,而自修自悟者。

麟角喻独觉:指独居修行一百大劫,积足善根功德的觉者。以独居悟道,犹如麟之仅具一角,故称麟角喻独觉。

与声闻相比,缘觉不依善知识而修,因此属于利根。声闻与缘觉合称为二乘,又被称为小乘,因为二者只知利己而无利他之心。佛陀直至法华会上,才开显“会三归一”,指出声闻乘、缘觉乘及菩萨乘,同样回向一佛乘,皆须向佛道精进努力。

3、菩萨界

菩萨,为梵语菩提萨埵( bodhisattva)的简称。菩提指“正觉的智能”,萨埵指“有情”,故合译为“觉有情”。也就是发起菩提心,“上求佛道,下化众生”的圣者。

菩萨的性格特征在于慈悲,所以不畏惧众生的难度与佛道的长远。

声闻果的求证,利根需要三世,钝根需要六十劫;缘觉果则利根需要四世,钝根需要一百劫。而菩萨必须三大“阿僧祇劫”(意为无量劫),历经五十二阶位才能成就佛果,所谓“三祇修福慧,百劫修相好”。从十信、十住、十行、十回向,乃至十地中的初地为第一阿僧祇劫;第二地至第七地为第二阿僧祇劫;第八地至第十地、等觉及妙觉为第三阿僧祇劫。此外尚须一百小劫修相好圆满,才能证得佛果。

除了慈悲以外,菩萨的思想特色在于般若的智能,也就是泯除对于世间种种对立现象(主体与客体,物与我等)的执着,而达到无分别智。因此菩萨认为宇宙与我一如,众生与我同体,所谓“无缘大慈,同体大悲”。因此,佛经上说般若波罗蜜是三世诸佛之母。

菩萨的精神是坚忍与精进,一个志愿修学大乘菩萨法门的人,首先要发菩提心,上求下化,才能精进不断的饶益众生。《华严经》说:“忘失菩提心,修诸善法,是名魔业。”因此,菩萨的实践法门,首重于六度波罗蜜,或十度波罗蜜。而作为菩萨的共同愿行,便是无休止的“四弘誓愿”。

4、佛界

佛,梵语buddha的音译,全称佛陀,是自觉、觉他、觉行圆满的圣者。历史上的佛,是指两千五百年前的释迦牟尼佛。但是佛陀的真身,却是遍满虚空,不生不灭的真理法身,必须具足十住位的菩萨,才能常听到法身演说妙法。法身便是佛陀所证悟的境界,《华严经》说:“大海之水可饮尽,刹尘心念可数知,虚空可量风可系,无能说尽佛境界。”

如何能认识法身呢?佛陀说:“见缘起即见法,见法即见佛。”因此,戒定慧三学、三十七道品、十力、四无畏、十八不共法,乃至奉行这些教法的僧团,都是佛的法身。

佛的教法还有另外一个特色,就是以人间为主。诸佛从出生、修行、成道,乃至度化众生,无一不是在人间。六祖惠能大师说:“佛法在世间,不离世间觉,离世求菩提,犹如觅兔角。”人间的佛陀,从日常生活中便流露出平等融和,自利利他的精神。

譬如佛陀必须吃饭睡觉,也一样走路讲话,但这些都是在实践六波罗蜜。佛陀披搭袈裟,表示不忘清净戒法(持戒波罗蜜);沿门托钵,使信众得种植福田,并且为众生说法(布施波罗蜜);不分贵贱,次第乞食(忍辱波罗蜜);洗钵铺床,教化弟子(精进波罗蜜);禅坐瞑思(禅定波罗蜜);这一切都是证悟真理的悟者生活(般若波罗蜜)。

因此,如何契合佛陀的本怀,推行人间佛教,建设人间净土,实在是每一位学佛者的目标。

从地狱的苦楚不断,饿鬼的长久饥渴,畜生的互相残杀,阿修罗的嫉妒瞋慢,乃至天界的耽于享乐,可以得知唯有人间才能修行佛道。而学佛的八难更显出能接触佛法是多么地难遭难遇。古德说:“佛在世时我沉沦,佛灭度后我出生;忏悔此身多业障,不见如来金色身。”正是最好的写照。

学佛的弟子,有只求自利的声闻、缘觉二乘,及上求下化的菩萨。站在广度众生的利他立场,佛陀常斥责二乘为焦芽败种,意思是有如烧焦的芽,败坏的种子,再也不能成长为大树来庇荫众生。

相反地,菩萨是“难行能行,难忍能忍”,虽然以般若的智能而知道诸法虚幻不实,却能够不厌生死,生生世世在六道中度化众生,所谓“启建水月道场,大作空华佛事,降伏镜里魔军,求证梦中佛果。”

因此,学佛的弟子应当“发菩提心、走菩萨路、学佛做人、利益众生”,方不枉费这个宝贵的人身。也唯有在人间,才能实践菩萨的悲愿,完成无上的佛道。