佛弟子文库

佛弟子文库

五蕴每个生命的存在,无非是色、受、想、行、识五蕴。蕴为积集义,指相关事物的积聚组合。

色蕴:指有情的色身部分,由地水火风四大构成;受蕴:指情感部分,如苦、乐、忧、喜、舍等感受;想蕴:指思维部分,如产生的想法,作出的抉择等;行蕴:指意志和行为,包括感受、思维以外的各种心理活动;识蕴:即精神主体,具有了别的作用。所谓的“我”,就是由这五种要素组成。其中,色身来自父母的遗传基因,并由后天饮食滋养而成。而精神系统源自无始以来的积累,也包括今生的教育和经历。它们共同形成了我们现有的心态、人格和生命品质。

五蕴非真“我”在本质上,五蕴只是一堆元素的组合,是一个暂时存在的生命形态,其中并没有固定不变的自性。虽然它和我们有关,是我们可以使用的一个工具,但不是真正的“我”。如果把这些当做是“我”,就会影响到我们对生命真相的认识。

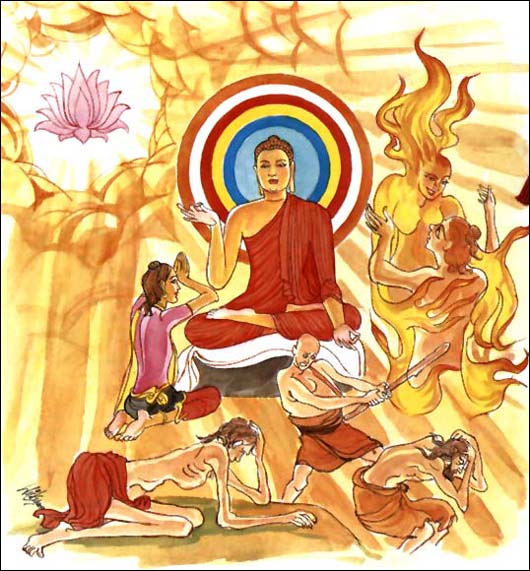

但世人为无明所惑,无常执常,无我执我,不净执净,才会颠倒妄想,以苦为乐。为什么衰老、疾病、死亡会给人带来痛苦?就是因为看不到无常的真相,所以幻想自己长生不老、永葆青春。有了对永恒的贪著,又会进一步形成依赖。问题是,这些对象都是无常变化的。一旦出现变故,依赖就会落空,烦恼也就随之而生了。

可以说,众生所有的痛苦、烦恼、轮回,都是因为不能正确认识五蕴所致。

唯有“涅槃寂静”才是永恒之乐佛法所说的“人生是苦”,就是针对这个有漏生命体而言。当然,在我们的感受中,还是有苦乐忧喜舍的不同。当欲望得到满足,我们会感到快乐。可当条件发生变化,快乐很快会转为痛苦。就像我们饥渴难耐时,吃喝可以带来快乐。但这种快乐是建立在饥渴的痛苦上,只是对痛苦的暂时缓解。而且这种缓解是有定量和期限的。一旦饥渴消除之后,继续吃喝就马上成为痛苦而非快乐的事。

可见,这种快乐不是本质性的。如果是本质的快乐,那么,无论何时享受,也无论享受多长时间,都应该是快乐的,不会有乐极生苦的逆转。能不能找到这样的快乐?佛陀告诉我们,唯有“涅槃寂静”才是永恒之乐,因为它来自息灭烦恼后的心灵,是从空性而非感官生起的。凡是通过满足欲望得到的感官快乐,都是有漏的、短暂的、不稳定的,其本质是痛苦而非快乐的。

快乐不仅和痛苦有关,而且是和痛苦成正比的。当渴求带来的痛苦越强烈,得到满足的快乐也越强烈。就像你越是渴望见到某人,见面时才越觉得欣喜若狂,快慰平生。如果没有这种渴求,见面不过是寻常小事,甚至是多余的麻烦。而渴求又是从贪嗔痴而来,当人们得到一次满足后,就会追忆并执著这种快乐。

这种追忆将成为动力,让人产生新的渴求。如果不及时制止,渴求将一轮接一轮地升级,永无止境。问题是,满足渴求需要条件,而满足不断升级的渴求,需要更多的条件。这就使得人们一生都为了满足各种渴求而忙碌,却往往看不清:我们为了解决痛苦,又招感了更多、更大、更持久的痛苦。

仔细想想,我们总是在用长时间的痛苦换取短暂的快乐;又因为短暂的快乐,产生更长时间的痛苦。对于这种所谓的快乐,没有得到时,我们会因希望得到而焦虑;一旦得到,又会因为担心失去而惶惑;真的失去后,则会因此悔恨懊恼,倍感失落。我们为什么会有孤独?为什么会有焦虑?为什么会有恐惧?都是来自对“快乐”的依赖。

认清苦、空、无常、无我的真相,照破五蕴针对这种“爱取有”的轮回,佛陀为我们反复开示了“有漏皆苦”的原理,让我们认清五蕴的真相。但我们要知道,说苦不是消极,更不是逃避,而是对人生所作的本质透视。当你认识到它的本质,一样可以享受快乐,但不会执著,而是放松、自在地享受这个当下。不是像我们以为的那样,因为看到苦,快乐就消失了。事实上,快乐反而变得更持久。

此外,“诸行无常”和“诸法无我”也是建立在正确认识五蕴的基础上。常人面对老、病、死的时候,不仅有色身的痛苦,还有心理的痛苦,结果身心交迫,苦上加苦。圣者同样会有老、病、死,但只有色身的痛苦,没有心理的痛苦。因为他已接纳青春、色身的无常,就能以平常心面对衰老、疾病乃至死亡。当我们真正接纳无常的时候,色身之苦不过是自然规律,也就没那么难以忍受了。

至于佛教所说的无我,不是说这个身体不存在,而是说它由众缘和合而成,其中并没有作为主宰的、恒常不变的“我”。凡夫因为无明,或是把身体当做是我,总担心“我病了、我死了”;或是把想法当做是我,纠缠于“我高兴、我不高兴”。身体和想法是“我”吗?有“我”吗?如果是,如果有,就意味着我们可以主宰它。

事实上,这个五蕴有它自己的运行规律,并不以我们的意志为转移。它要衰老,要生病,要死亡,我们都无能为力。乃至它要生气,要痛苦,要烦恼,我们也往往做不了主。可见,它虽然和我们关系密切,却不能真正代表“我”。如果把五蕴当做是“我”,进而产生恒常的执著,就会带来不必要的烦恼。

认识到有漏皆苦,无常无我,就可以远离对五蕴的贪著。我们之所以对色身有众多贪著,对世界有众多贪著,关键是因为看不清它的真相,也看不清这种贪著会给人生带来无尽祸患。所有的烦恼、轮回、生死都是由这些错误设定造成的,进而还会引发孤独、焦虑、烦躁、不安、恐惧等负面情绪。

解脱到修行的关键,就是通过五蕴认清苦、空、无常、无我的真相,最终息灭烦恼,导向涅槃。这就需要对身心和世界保持觉知,保持正念。关于五蕴的修行,在《阿含经》中所占的分量很大,很多阿罗汉都是通过照破五蕴而解脱的。如果忽略对五蕴的观察,即使学了再多道理,也很难转化为认识自己的智慧。