佛弟子文库

佛弟子文库人有人格,国有国格,僧人也应该有僧格。作为三宝之一的僧宝,每个僧人都代表了佛教在世间的形象。

社会上的人怎样了解佛教呢?是不是先到藏经楼去研究佛经呢?不是的,大多数人是通过直接与出家人接触来了解佛教。他们对佛教的认识,往往取决于对僧人的认识。看到一个好师父,就觉得佛教真伟大;看到一个不好的师父,又会觉得佛教真糟糕。所以出家人责任重大,因为你的形象会长养或断绝他人的善根。

良好的威仪与形象也是感化世人的一种方式。昨天,我与居士们座谈,其中一位谈到他学佛的经历。他过去从来没有接触过佛教,当然更谈不上信仰。后因家人出丧,经人介绍去一所寺院作佛事。其间接触到一位法师,法师连续为他讲了四个钟头的佛法,举止谈吐都很庄严,有极大的感染力和摄受力,使他对佛法产生了浓厚的兴趣,从此走上学佛之路。可见,僧人形象对于佛法弘扬具有关键性的作用。

遗憾的是,今天的佛教界,僧格和形象不如法者为数不少!有些人以为出家后一了百了,当一天和尚撞一天钟,有饭吃就行了。有些人干脆贪图享受,甚至有拜金主义的倾向。还有些人修行修得怪怪的,以至于旁人无法和他接触。修行人为什么会越修越怪?原因是偏执一端。真正的修行,是对身口意进行全面改善,其人格应该比普通人更健全才对。但现在很多修行人根本不学教理,仅仅执着于某种特定外在形式,执着于自己的感受和体验,于是越来越偏执。过分重视体验是一件很危险的事,任何宗教的修行,包括世间的气功,只要在心智训练上下点功夫,都会有体验,但不一定是有益的。很多练气功者走火入魔,都与执着体验有关。所以,修行需要有正见的指导,如果局限于自己的感觉,是很容易偏离中道的。

修行人如此,干事的人又如何呢?干到后来往往在不知不觉中变得庸俗,久而久之,几乎跟世人没什么区别。至于学教理的,往往学到后来很狂,狂到不可一世。

所以,不管是修行的、做事的、学教理的,要避免怪,要避免俗,要避免狂,都需要有健康的人格。没有健全的人格,何以为人师表?又何以教化世间?在弘法过程中,言教固然重要,身教更具有潜移默化的力量。

如何才能完善我们的僧格?无非是勤修戒定慧。首先是戒律的学习,戒律中要求我们“五年学戒,不离依止”。为什么要规定五年学戒?是大有深意的。佛陀在世时,戒律就是僧团的生活规范,出家人大可不必用五年时间去学习戒条。不像现在研究戒律,各宗派都有不同的开遮持犯,律藏中有四分律、五分律、僧祇律、说一切有部律等等,此外有更多的论与疏。弘一大师研究律学二十年,还自谦仅仅是打下一个基础。但在原始僧团,戒律只是僧团的生活準则,比如布萨、安居、学戒,完全融入日常生活中。只要生活在僧团,不出半年就会知道。既然如此,佛陀为什么要规定五年的时间学戒?原因在于僧格不是一朝一夕可以成就的。

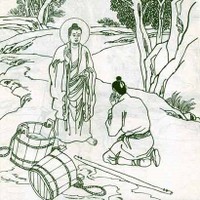

从一个世俗的人转变为有威仪有道德的出家人,具有完善僧格,需要彻底改变在世间薰染的习气,纠正习以为常的错误观念和行为。戒律的意义在于,使自己的行为合乎规范,具足威仪。现在很多出家人,虽然也剃头、也披袈裟,但行为举止却与世俗人没有区别,不过是光头俗汉而已。所以,需要有五年时间在师长身边,通过不断熏习,才能在僧团中如法地生活,才能代表三宝的清凈幢相。

其次是修定,今天的人很浮燥,有些出家人也不例外,跑来跑去,住在这里想着那里,到了那里又想着另一个那里。这山望那山,一山高过一山,跑来跑去不知道究竟该去哪里。滚滚红尘滚得让你头昏,滚得让你抵挡不住,只好跟着乱跑,到哪里都不安心,还怎么修行?古人说:“板凳坐得十年冷。”不管是学习还是修行,要耐得住十载寒窗。不肯静静地下几年功夫,就想出成就,所谓快速成材,能成什么材?火柴罢了,稍微一摩擦就把自己烧了。

什么是定?必须终日枯坐、足不出户才是定吗?不是。能在生活中始终保持稳定、平和的心态,就是定;能在研究所老老实实地读上五年书,就是定;干事时专心致志地做下去,就是定;听到别人责骂不发火,就是定;看到别人名利双收不动心,也是定。《维摩诘经》中,维摩诘居士为舍利弗开示宴坐法门时就是这样说的,这才是大定。心若能真正静得下来,则行住坐卧都可在定中。

此外,还要有慧。有了智慧之后,才能具足正见和正确的心态,摆脱因为学教引起的狂妄,纠正因为修行引起的偏执,防止因为做事染上的庸俗。有了智慧之后,才能时时保有朗照不住的心,不会执着在我法二执中。

修行是要去证什么、得什么吗?非也!戒律,是外在形象的建立,定与慧则是内在气质的升华。有的出家人,你一看到,就会觉得超然物外,不同凡俗。所以说,戒定慧的修行,就是从外在形象到内在气质,彻底地改变一个人。