佛弟子文库

佛弟子文库“养生”一词始见于《庄子内篇》。所谓养,就是保养、养护的意思;所谓生,就是生命、生存、生长的意思。养生术,就是根据生命生存演化的规律,为达到保养身体、和谐精神、增进智慧、延长寿命而形成的系列理论和方法。也就是说,它包括保养身体和涵养精神两个方面。我国是一个非常重视养生的国度,数千年来,形成了许多门类的丰富的养生理论和方法,其中道教养生偏重身体修炼,儒家养生偏重道德涵养,佛教养生偏重身口意即三业转化,医学养生偏重临床,民间养生偏重实用,武术养生偏重技击。

佛教认为生命无常,必然有生老病死等痛苦,任何人都不可能长生不老。因此佛教反对对身体的贪恋执着,过份的关照,认为应将更多的时间和精力用于学佛修道,解决造成人生痛苦的根本原因—贪嗔痴等烦恼,以自利利他,广度众生。另一方面,佛教认为“人身难得”,应倍加珍惜。若病痛缠身,即无法立心修道,成就弘法利生事业,死后还可能堕入畜牲、饿鬼、地狱三恶道而失去人身。所以学佛人为“借假修真”,应具有健康的体魄和尽可能长的寿命。佛教虽然不追求长生不老,但认为长寿—有限生命的延长是可争取的,甚至凭着愿力和禅定力“住寿一劫”,一劫相当于一千六百万年。

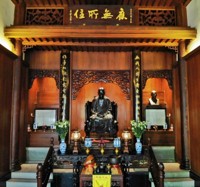

佛教认为,疾病是人生必有的“生老病死”四大苦之一,分为两种,一种是身病,一种是心病,其中大部分的身病都与错误的思想和行为有关,因此它们都可以通过修行得到治疗。佛经中常赞叹佛陀有三十二种大人相,八十种随形好,所以我们在佛教寺院中看到的佛像或菩萨像,不仅身形健硕、相貌庄严,而且神情愉悦、慈祥。这实际上反映了佛教对于健康的一种最高理念,在生理上,眼耳鼻舌身五官端正,健壮、和谐;在心理上,坚毅安祥,充满智慧。只要努力修行就可以达到这样一种身心和谐的健康状态。事实上,佛教僧团对于新出家或求受比丘戒者也有五官端正、身心健康的要求。

能否健康、长寿,与人类所处的自然环境和社会条件是密切相关的,但佛教更强调人自身的思想行为有着决定性的影响。佛教徒的大量实践证明了这一点。佛教传入中国以来,历代高僧大德积极实践着佛陀的教导,大都健康、长寿。翻开佛教传记,可知长寿的高僧史不绝书,其中大部分都有明确的生卒年月。梁庭灿著《历代名人生卒年表》一书中附有《高僧生卒年表》,共录561人。我们现在依据佛教史传补上年过百岁者5人(宝掌、菩提达摩、慧可、智炫、钵达),90余岁者2人(慧休、普惠),80余岁者2人(法显、杜顺),共9人,连原表人数合计570人。其中百岁以上者12人,占2.1%;90岁以上者42人(包括百岁以上者),占3.76%;80岁以上者162人,占28.4%;70岁以上者361人,占63.7%;65岁以上者433人,占75.8%。

这570人前后生存时间为公元233—1884年,凡1652年,生活地区遍布全国各地。他们中包括少数由印(西域)来华而度过晚年的僧人。人数虽不算太多,但因他们都是为人传颂的高僧,所以最低限度要具备严持戒律的条件,即过一种清苦、勤劳、节制和规律性的生活。否则就会立即失去徒众的信仰,甚或遭到僧团的驱摈而不成其为高僧,更入不了传记。所以上述统计数字也反映出佛教养生理念的合理性,是积极的,主动的,具有重要的指导意义。

现代人常说的养生两大命题为:1、“生命在于运动”,2、“生命在于静养”。前者偏重于外在的、生理的强化;后者偏重于内在的、心理的涵养。所谓“动形健身”、“静神养心”,两者都有道理,不可偏废。佛教修行以禅定为核心,养生自然以静养见长,但对于运动的作用也是十分重视的。如佛教《大毗婆娑论》卷151提到“长寿”的条件时说:

“若有于寿,恒作、恒转,受作、受转;时行处行;修梵行;食所宜、食应量,生者应熟、熟者弃之,于宜匪宜能审观察;服医药、用医言;避灾厄;远凶戏。由此等故,寿不中夭。”

这些条件归纳起来就是:(1)经常做些主动的和集体要求的运动和劳动;(2)出行要选择适当的时间、路程和目的地;(3)要断除不正当的淫欲;(4)饮食要适宜、适量,避免过生过熟,要仔细盘算适宜不适宜;(5)有病要服医生之药,照医生的话做;(6)要避开灾害、厄难之事;(7)要远离凶险的戏乐活动。

自古以来,养生之道尽管有种种不同,但其原则是一致的。如果一个人能坚持实行“常运动,常劳动,慎行动,节淫欲,慎饮食,从医嘱,避灾厄,远凶戏”,长寿是不难的。而佛教的四众律仪正好都贯彻了这些原则,所以最低限度可以使虔诚奉行的僧俗信徒基本上都能“乐其天年而不中夭”了。