佛弟子文库

佛弟子文库

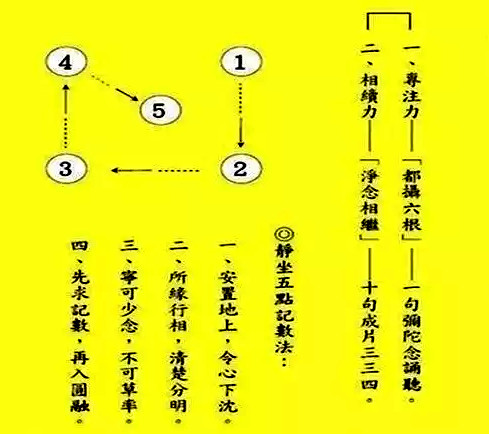

有一个老和尚说,他讲一个譬喻很好,他说,出声念就是煮这个大锅菜,用大火去煮,阿弥陀佛、阿弥陀佛大声念,对治粗重的妄想,不能念要他念,不能专要他专,挟持这句佛号对付所有的妄想。刚开始当然治乱世用重典,难免。慢慢慢慢你的心静下来,大声就不适合了,就是说这个大锅菜已经煮滚了,要转成小火慢慢的炖,这个时候,你在你的心中不必靠地钟的引导,也不必别人的拉拉队,这个都不需要,你让你的心中独立的把佛号现出来,在寂静当中一次次的三三四、三三四、三三四,就像小火炖那个菜一样,把它炖烂。所以我们在这个寂静当中呢,你就必须要靠你心中的力量去运转佛号。

这个时候没有大众声音的帮忙,也没有地钟的引导,这个就是看真功夫的时候。那怎么办呢?我们看下面有四个方法:

第一个安置地轮,令心下沉。

就是这五个点,你一定要安住在这个大地上,为什么呢?使令内心下沉。这个地方,我们说善取所缘境的相貌,我们念阿弥陀佛这个持名的法门,他的所缘境是一个声音,声音当然有相貌,但是声音没有处所,《楞严经》说,这个声音是遍满法界。没有处所,我们到底到哪里去取呢?那就是随便取。随便取,那有些人就以耳朵,这个声音就在耳朵当中,在耳朵里面取这个声相,这个所缘境太高了,你念久以后头痛上火。

你这个心浮气躁,这个佛号你就念不下去了,因为身安则道隆。你内心当中这个扰动以后,因为每一个人都喜欢安乐,这个扰动相是不随顺安乐的。有些老菩萨就是这样,他一念佛头就是痛,后来就不敢念佛了,就是他在取所缘境的时候,他就注意耳朵,他以为耳朵就是所缘境,其实声音遍满法界的,哪是耳朵。所以这个时候我们要在地上取所缘境,观想声相在地上,这个时候把这气息往下降,一定是要让心下沉,不要心浮气躁,这样子你的心才会越念越寂静,越念越明了。这是第一个很重要。

智者大师他后面要讲到所缘境,智者大师的意思,所缘境不能超过腰部,腰部以下。有一个一贯道的信徒,他很骄傲的告诉我,他的所缘境在这个眉尖。我说你这个在眉尖,你要念个三分钟可以,你要念十分钟半个小时,你会头痛的。这个眉尖当所缘境只能去对治,最好是不用。它是怎么回事呢?智者大师说,你念佛念到昏沉了,那你作意一下眉尖,对治一下。昏沉的话对治方便很多,打开眼睛取光明相。

所以我们这个所缘境,后面会讲到,越低越好,在大地是最好。因为你放在色身,有些人放在丹田,这个都会有问题,因为我们的心的力量不可思议,你集中在色身的某一个部分,他的血液的他的气息就会集中在那个地方,所以产生一个局部的高温,那不好。所以最好是放大地,离开我们的身心最好,最没有破坏力。所以说这个所缘境放在大地是最安全的,大地真如理地,实际理地,这是第一个安置地轮,令心下沉。

第二个,所缘行相,清楚分明。

虽然我们今天刚开始操作的时候是依止这五个点的运转,从外而内,那么这五个点它是在表达一种相对的位置,你的善取所缘境一定是取佛号的声相。

是这样子,我们刚开始,你对五点的操作会比较不熟悉,你这五个点不要太复杂,就是一个相对的位置就好,知道你的心在这五个点活动。那么这个心在地上活动,把你的心安住在大地上就好,心下沉。但是如果你已经熟念了以后,什么事情就是熟能生巧,你可以把这五个点变成五朵莲花放大光明,极乐世界的莲花是放光明的,青色青光,黄色黄光,赤色赤光,白色白光,这个莲花观在净土观想当中是最重要的。

你看那个《无量寿经》《阿弥陀经》,对依报的观想:宝树观,宝树八千由旬,宝树上面有罗网,珍珠,宝树观。有楼阁的观,有莲花观,这当中莲花观是最重要的,因为临命终的时候,阿弥陀佛不一定会来,也可能是阿弥陀佛来,也可能是观世音菩萨来,但是莲花一定会来,你看那个《观经》九品,就明显的讲出,三辈九品,莲花一定会现前,所以你也可以在操作五点的时候,观想五朵莲花,每一朵莲花都是你在念过十声以后表现一朵莲花,十声表现一朵莲花,那最好是莲花有光明,有光明能够对治昏沉。

当然,你刚开始先要熟悉莲花的相貌,你可以眼睛打开去取这个莲花灯,把莲花灯的相貌记下来,它是这样的一种形状,这样的光明,然后你再把这样的形状光明在你心中显出来,所有的所缘境都一定要它在心中显现,才叫做所缘境。所以我们刚开始这个所缘境,我们可以单纯一点依止佛号,慢慢慢慢的就得配合有莲花灯的造作。

第三个宁可少念,不可草率。

这个观念很多人一直不能建立起来。很多人念佛就喜欢贪多,我一天要念一万声佛号。这个是这样子的,千念万念就是临终那一念,基本上我们跟弥陀感应道交,就是一念,一句佛号而已,当然这一句佛号是你平常在佛堂的栽培的训练。

那么这句佛号怎么样使令他明确而坚固不可动摇,这跟你的专注有关系。比如说,有些人他得到一种果报,罪障,不可乐果报,这个罪障现前的时候,他很难忏除,他八十八佛拜了好几年,他的罪障依然存在,这是怎么回事呢?就是他因地在造作这个罪业的时候,他的内心特别的坚固特别的明确,这个心力强这个果报体就坚固。

有些人业障现前的时候很脆弱,拜了几部八十八佛,业障好了,就是说他因地造作的时候内心不是很坚固,别人的邀请,他那个时候,在不敢、不好意思拒绝别人的情况之下,依稀仿佛的、含糊笼统的去做了,心力薄弱,这个果报也就脆弱。

从这样的缘起来观察,我们怎么能够达到临终的正念,那一念明确而坚定的念头现前,那就是要专注,而不是数目多。

所以蕅益大师说,往生与否在信愿之有无,品位高下在持名之浅深,他并没有说在持名之多少。就是说,你这句佛号在心中运转的时候,它是不是非常的明了寂静,非常的清楚的显现,而不是含糊笼统的这样随口溜过,这个地方我们一定要注意。

就是说,你在安排定课,你一定要去考量你自己的时间,你有多少时间你就念多少佛号,面对现实。但是你要好好的把这句佛号念好,不一定要跟别人比较,自己的功夫自己清楚。

这个地方的观念大家一定要突破,不要被这个数目所障碍,这个会耽误你一生的,为了求数目多,随口溜过,到临命终的时候,每一句佛号都是没有力量,这个时候你后悔来不及了。

所以说修行一定是要面对现实,你一天当中有多少时间,你就好好的、很真实的念几句佛号,把每一句佛号都念的如此的踏实、如此的明确,每一句佛号都念到内心的深处。

这是第三个观念,宁可少念,不可草率,这句话是弘一大师说的。

第四,先依记数,再求圆融。

你一定要有定课,你不要说你一天当中我的心不离佛,我们凡夫懈怠的心力是很厉害的,你每天当中给自己一个目标,我今天念六片,清楚分明,一个点十声,五个点就是五十声,六片三百声,清楚分明,就不错了。从六片到八片到十片,我觉得一个人一堂课能够念十片念清楚分明,就不错了。就是说,你给自己一个目标,这个修禅定,修止跟观,你一定是不要好高骛远,一步一步的往前走,让自己能够接受的范围,让自己对这个修行有欢喜心,所以你一开始先定一个能够接受的数目,让自己慢慢进步,刚开始有个计数。

那这个是五点计数操作的四个原则。