佛弟子文库

佛弟子文库佛教讲修行的道路,离不开信解行证,什么是信解行证呢?

一、信

在佛教四众弟子里边,在家信众约占百分之九十,出家僧众只占百分之十,是少数。出家僧众专门讲修学佛法,就等于专业,这种专业比较单纯化,没有一切累赘,所以僧众是住持正法,居士是护持正法。作为僧众应该住持正法,居士或者广大的群众具有各种能力,很多事情僧众不能做,居士可以做,所以居士作为护法是很恰当,而且很实际,很有力量。我就希望我们在座的大家都作为护法,来护持正法。正法是人天眼目,你们护持正法,也就是使众生的法身慧命得到保护,这个功德是很大的。那么作为这一群力量,比较特殊,是在家修行者。

所以从信仰方面上来讲,信仰三宝、信仰因果、信仰业报,有因必有果,有功就有德,要坚定这个信仰。从信方面来讲,这个信是正信,不是迷信,也不是邪信,而是智慧的信仰、理智的信仰。这样的话,太虚法师讲过,梁启超讲过,欧洲的物理学家爱因斯坦也讲过,所以首先要确立这个观点,建立这个信仰,养成正信,巩固正信。

二、解

从解上来讲,有信必须要有解,从解之中了解基本教理,从而就能够认识到为什么要信,认识到为什么要学,巩固正信,这是解的重要。

我以《维摩诘经》来讲,对于处在家庭来说,应该有个正确的认识。《维摩诘经》上讲:“虽处居家,不堕三界,示有妻子,常修梵行”。

“虽处居家,不堕三界”,虽然住在家里面,但是在内心来讲,不要有所贪恋,要认识到三界无安,犹如火宅,是并不安乐的,三界如是,家也如是,所以不堕三界。

“示有妻子,常修梵行”,有妻子有儿女,但是要晓得,与家人的聚合都是缘分,缘聚则合,缘尽则散。内心要保持清净,要依照佛法修清静之行,梵行就是清净之行,也就是说不要留恋,不要沾染,要看得清楚。一切都是因缘会合,因缘是有生有灭,有聚有散,要有个正确的观察,这是《维摩诘经》里讲的。

维摩诘经的第二段讲的是什么呢?对于出家的四种鉴别,第一种身出家心也出家;第二种身在家而心出家,等于说我生在尘世,心在山林,那心胸就很清高,很淡泊;第三种身出家而心不出家。第四种就是身不出家心也不出家,这是一般人。所以说出家有出世俗家、出烦恼家、出三界家,真正意义上的出家,应该是出烦恼家、出三界家。出世俗家只能说是形式上离开家庭,穿了一件僧衣,但实际上他心里面没有修养,贪恋红尘,那么就等于没出家。因此,作为在家居士,你只要心里边清静淡泊,看问题清楚明白,有个正确的人生观,也就等于出家。

另外《华严经净行品》里智首菩萨向文殊菩萨提问,他提问的内容有十一个总类,每一个内容里面又有十种问题,实际上是一百一十个问题。这个提问主要就是说,做人怎样才殊胜?怎样才有功德?从这些方面来问的。文殊菩萨在解答中,就包括一百四十一个解答,这一百四十一个解答就包括从在家到出家,包括生活语言到行动,从大到小,从粗到细微都包括在其中。禅宗讲,生活就是道,平常心就是道,现实就是道。

对于智首菩萨的提问,文殊菩萨有一句总的解答:“善用其心,则获一切胜妙功德”。你学佛走正道,你要想获得一切功德,就看你的心,要善用其心,这个善字很重要,等于儒家讲的要正心诚意。儒家讲:“格物致知,诚意正心,修身齐家,治国平天下”。格、致、诚、正,是一种修养功夫,不管儒家、道家、佛家都是共同的,不过浅深不同、宽窄不同而已。

文殊菩萨在这里说要善用其心,为什么众生有烦恼痛苦?世界上有争斗?这是什么原因?就是这些人不能善用其心,不能善用其心就恰恰能招来烦恼痛苦,一定要找出这个原因。文殊菩萨解答后,就在一百四十一愿里讲,不管你出家在家,你的行住坐卧、言语说话、动作走路,存心要善,要一切想到别人,想到一切众生,说的每一句话都是当愿众生如何,只想到众生,并没有说是愿我怎么样,这就是无我精神。

一百四十一个“当愿”中,开头几个是关于家庭的。

(一)第一首:

菩萨在家,当愿众生,知家性空,免其逼迫。

你处在家,就要善对家庭,要认识到家的组合都是缘,有善缘有恶缘,顺心一点就是善缘,不顺心的就是恶缘,都是因缘组合,有聚有散,有分有离,都是性空的,这个要搞清楚,那么这样子就不会受逼迫,不会走投无路。

唐代有个庞道玄,他的女儿庞灵照,父女俩相当有道行,他女儿每天就以编蔑活(蔑活:指四川的竹器)来维持两个人的生活,而庞道玄有文采,不愿意当官,喜欢过清闲生活,他写有几首偈子,其中有几句:

日在空中行,夜在空中卧,

空空空吟诗,诗空空相合,

莫谓多言空,空是诸佛座。

你们想想这个道理,一切都是观诸法性空,佛的境界就是空性,《华严经》上讲:

若人欲识佛境界,当净其意如虚空。远离妄想及诸趣,令心所向皆无碍。

心如虚空,其量无边,可以包容森罗万象。这个境界就大啊,在虚空是无挂无碍的。这个庞道玄父女,就是那么的高尚。

“莫谓多言空,空是诸佛座”,你不要说我什么都在讲空,你们要晓得空是如来的宝座,如来能够证悟空性,与空性相契和,就登如来的宝座,能够了解空意就见了法身如来。《华严经》的法界观,就包括一切事物及一切事物的性与相,性就是本体,相就是现象,都包括在法界里面。

你能够观空,就能够见一切如来境界、如来净土,层层无尽。你能够观缘生法、观有,就可以晓得一切器世间、众生世间的“一、多、大、小”,从微尘到整个世界,都看得清清楚楚。其中的佛,有业报佛、理性佛、愿望佛等各种各样的佛,你处处都可以见到,能够了空就是理性佛,理性佛有十种,这个境界大得很。所以对“空”字要有个正确的解释,不是“什么都没得了”而是真空显妙有。了解空就能够证得佛果,了解无我就可以与诸法平等,境界就广大了。

(二)第二首:

孝事父母,当愿众生,善事于佛,护养一切。

把父母当成佛想,一切众生在孝养父母时,要把父母当成佛想。这样子的话,你家中有佛,你要恭敬供养,这是彻底的大孝,希望众生都如是,那就可以普度众生,报众生恩。

(三)第三首:

妻子聚会,当愿众生,冤亲平等,永离贪着。

妻子儿女聚会,其中有冤有亲,冤亲之中你不要有分别执着,亲固然可贵,怨你也要容忍,这就是缘嘛。佛法讲冤亲平等,冤家宜解不宜结,不要结怨,结了怨啊世世生生都解不了,那才不得了。所以要冤亲平等,化冤为亲,这样子就免得贪着,从中受痛苦,受缠绕。

(四)第四首:

若得五欲,当愿众生,拔除欲箭,究竟安稳。

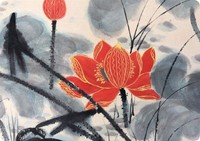

你在五欲境界之中,要正对这个境界,财色名食睡。那么众生就是留恋于五欲,于五欲之中贪恋不舍就造业受苦。你看现在这个社会,歌舞厅啊、娱乐厅啊、卡拉OK厅等很多,吃的、穿的、听的无不是欲,使人贪恋,但是学佛的在家菩萨、居家的居士啊,你必须要正确对待。就象那个莲花一样,生在污泥之中,保持微妙香洁的品质,不为污泥所染。要有真正的菩萨行,才可以超脱。我如是,希望众生都如是。

“拔除欲箭,究竟安稳”,欲就等于箭一样的,箭一射出来到身上就要致命,丧失法身慧命,就使你不得解脱。能够看清楚欲箭而不沾染,就可以究竟安稳,永远的彻底的都能得到安乐稳定,这才是真正的安乐稳定。

这四段都是说明在家居士应该建立正确的观点和行动,我们学佛如何解?就必须以正法来解决与家庭和工作的问题,平心静气的平等对待一切,才处得好各种关系,只有这样,在家庭中才能够使一家人欢欢喜喜的,在事业中你才能与职工、与群众和睦相处。

三、行

最重要的就是以因果思想,明因识果,修五戒十善之行,结合五戒十善发菩提心,以四无量心,修四摄之行。发扬般若宗的第一代祖师龙树菩萨在《菩提资粮论》里提出菩萨四种真实行,哪四种呢?第一:知性空而求业报;第二:知无我而生慈悲;第三:乐涅槃而行生死;第四:广布施而不求报。

第一、知性空而求业报。菩萨四真实行是很重要的,修学菩萨行要以这个为标准,我们要相信空的道理,但是不要否定因果业报的道理。由真空而妙有,由妙有而真空,这是辩证的统一,不能说“空”是什么都没得了,业报都没得了,那是错误的,所以“知性空而求业报”,那么在因果方面,我们就不能违背,处处要从因上着想,有好因必有好果。

第二、知无我而生慈悲。能够达到了解空的道理,就可以证无我的道理。无我就能达到身心广大,境界广大,视众生平等,他忠于我,我忠于他,你忠于我,我忠于你,平等平等的,相资相助。那么众生在苦痛中,我们就要救拔众生,要有慈悲心,要修四无量心,所以知无我而生慈悲,不能只顾我,要顾众生,一方面无我,一方面要生慈悲。

第三、乐涅槃而行生死。这也是菩萨行,我作为菩萨,希望清静解脱,涅槃就是清静解脱的境界,但是乐住于涅槃、耽住于涅槃,那是小乘思想,大乘菩萨他就不乐住涅槃。在生死之中度脱众生,这是一种无住涅槃,什么叫无住啊?由于大智慧他不染生死,由于大悲心他就不住涅槃,这是莲花精神。度众生成佛,求菩提,证菩提,就在生死中求证,不是在生死之外,另外找个菩提,找个涅槃,这种莲花精神是最现实的,不能忽略这个现实。

第四、广布施而不求报。在行动上要修六度行,六度以布施为首,修财施、法施、无畏施。虽然行布施啊,但是不要执着,能施、所施、施果三轮体空,不求报,这是真正的布施。《金刚经》上讲:“布施者即非布施,是名布施”,行布施你不要执着布施,有执着就不是真布施,没得执着,三轮体空才是真正的布施。

四、证

证就是果了,有了上面的解和行,就能得到什么果呢?身心得到了受用,心胸就广大、安静,智慧高,看得远,自己的身心就可以得到解脱,与平常人不同,等于脱胎换骨。进入因位菩萨境界以后,就与果位菩提相应,彻悟禅师讲:“以佛果地之觉彻我因地之心,以我因地之心证佛果地之觉,因该果海,果彻因源”。念佛都是种这个因,念一声佛号,这个佛就是果觉的佛,我们念就是因位的念,果觉的佛与因位的佛心相应,因果相应,就可以走入佛位,走入成佛的因位。因该果海,果彻因源,就是这个道理。

以上就佛教修行次第的“信解行证”,简单讲了一下,希望大家听到以后得到法喜,开启智慧,能很好地处理信仰与家庭事业的关系,在现实生活中悟到法性,证得涅槃,得到解脱!