佛弟子文库

佛弟子文库

佛教是不孝顺父母的吗?的确,我国有些人士喜欢如此地批评佛教,因为他们见到佛教的僧尼不能像俗人一样地所谓“敦伦”,他们在偏狭的家族观念及宗法思想之下,认为出家是大不孝的行为。“不孝有三,无后为大”(孟子),虽不是儒家的主要思想,然而直到现代,仍有一些偏激的儒家学者批评佛教是反孝的宗教。

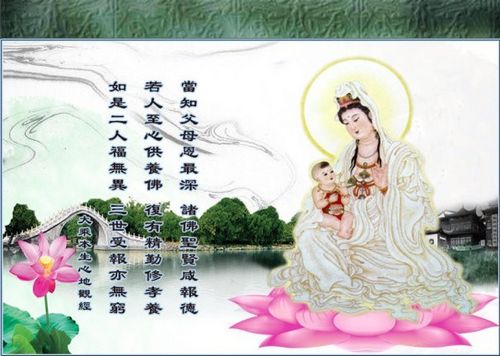

其实佛教对于孝顺父母的教训,在大小乘的经律之中可谓多得不胜枚举,只要多看几部佛经就会明白,佛教不但不是反孝的,乃是极端崇孝的。比如佛在《大乘本生心地观经》中说:“父有慈恩,母有悲恩,母悲恩者,若我住世于一劫中说不能尽。”所以说:“经于一劫,每日三时割自身肉以养父母,而未能报一日之恩。”又说:“是故汝等勤加修习孝养父母,若人供佛福等无异,应当如是报父母恩。”《增一阿含经》卷十一以供养父母准同一生补处的大菩萨,在《五分律》卷二十二中也有一个故事:当时佛的一位罗汉弟子,名叫毕陵伽婆蹉,因他的父母贫穷,想以衣食供养,但又不敢,所以请示佛陀。

佛陀因此集合比丘弟子们开示:“若人百年之中,右肩担父,左肩担母,于上大小便利,极世珍奇衣食供养,犹不能报须臾之恩。从今听诸比丘尽心尽寿供养父母,若不供养得重罪。”《增一阿含经》卷十一也有类似的教训。又在《中阿含》“鞞婆陵耆经”中说:有一位迦叶佛时的贫苦工人,叫做难提波罗,他受了佛的教化,完全实行出家的生活方式,但他为了奉养他双目失明的老年父母,所以宁可做陶器来维持生活而不去出家。

事实上,佛教的修持虽以出世离欲的出家生活为可贵,但也不并强制人来出家,甚至在戒律之中有明文规定,父母不允许的便不能出家;如果父母贫穷而无人奉养时,出了家的儿女仍应尽心奉养,否则便得重罪。《根本尼陀那》卷四也说:“假令出家,于父母处,应须供给。”这岂能说佛教是反孝的?当然,如果思想偏狭而复幼稚的人们,一定要说唯有婚嫁生殖才算孝道,那就无话可说了──说也难怪,今世一般的俗人,除了养育各自的子女,已经很少能够孝养各自的父母了,这也许就是迷信“无后为大”的结果罢!

至于佛教所讲孝道的观念,实在不是迷信“无后为大”的人们所能了解。佛教以为人在生死流转之中,今天固然有父母,过去未来的无量生死之中也有无量无数的父母,孝养今生的父母,也要救济过去未来的父母。在菩萨的眼中,“一切男子是我父,一切女人是我母,我生生无不从之受生”(《梵网经》),所以菩萨道的实行者广度众生,等于孝敬父母。

当然,佛教不像被孟子批评的墨者那样──“视人之父若己父,是无父也”。佛教是从现生的父母为主,而推及过去未来的三世父母。所以佛教对于广度众生是报父母之恩的扩大,那叫做报众生恩,是由父母而推及众生的。所以作为一个佛教徒,首先要孝养父母,然后再去布施放生及供养三宝。

世俗的习惯,人逢自己的生日,便大大地欢乐吃喝一番,称为庆生或称为祝寿,其实这是不正确的想法。以佛教的观念来说,自己的生日正是母亲的难日,应该把怀念母难的情绪提高,应该于母难的日子特别怀念父母的生育教养之恩,应该加上十倍百倍地恩孝父母,而不是尽情欢乐地为自己庆生。如果父母已经过世,那就尽其所能布施放生、供养三宝,以此功德回向父母之灵,自身也能得到植福延寿的实效。否则大张筵席而造成鸡鸭猪羊等的杀劫,那不是祝寿而是折福!