佛弟子文库

佛弟子文库

如来知诸众生唯仗自力了脱之难,故于一切法门之外,特开念佛求生净土一门。但能信愿真切,即五逆十恶极重罪人,临命终时,地狱相现。有善知识教以念佛,若能念佛十声,或止数声,或止一声,亦得蒙佛慈力,接引往生。况彼修行世善,不作诸恶者乎?若是精修梵行,禅定力深,则往生品位更高,见佛闻法最速。即大彻大悟,断惑证真之人,亦须回向往生,以期圆证法身,速成佛果。其余法门,小法则大根不须修,大法则小根不能修。唯兹净土一门,三根普被,利钝全收。上之则观音、势至、文殊、普贤,不能超出其外。下之则五逆十恶,阿鼻种性,亦可预入其中。使如来不开此法,则末世众生,欲即生了生脱死,便绝无企望矣。

然此法门如是广大,而其修法又极简易。由此之故,非宿有净土善根者,便难谛信无疑。不但凡夫不信,二乘犹多疑之。不但二乘不信,权位菩萨,犹或疑之。唯大乘深位菩萨,方能彻底了当,谛信无疑。能于此法深生信心,虽是具缚凡夫,其种性已超二乘之上。喻如太子堕地,贵压群臣。虽其才德未立,而仗王力故,感如此报。修净土人,亦复如是。由以信愿持佛名号,即能以凡夫心,投佛觉海。故得潜通佛智,暗合道妙也。欲说净土修法,若不略陈诸法仗自力了脱之难,此法仗佛力往生之易,则不是疑法,便是疑自。若有丝毫疑心,则因疑成障。莫道不修,修亦不得究竟实益也。由是言之,信之一法,可不急急讲求,以期深造其极乎哉。

所言信者,须信娑婆实实是苦,极乐实实是乐。娑婆之苦,无量无边。总而言之,不出八苦。所谓生,老,病,死,爱别离,怨憎会,求不得,五阴炽盛。此八种苦,贵极一时,贱至乞丐,各皆有之。前七种是过去世所感之果,谛思自知,不须详说,说则太费笔墨。第八五阴炽盛苦,乃现在起心动念,及动作云为,乃未来得苦之因。因果牵连,相续不断。从劫至劫,莫能解脱。五阴者,即色受想行识也。色,即所感业报之身。受想行识,即触境所起幻妄之心。由此幻妄身心等法,于六尘境,起惑造业,如火炽然,不能止息,故名炽盛也。又阴者,盖覆义,音义与荫同。由此五法,盖覆真性,不能显现。如浓云蔽日,虽杲日光辉,了无所损。而由云蔽故,不蒙其照。凡夫未断惑业,被此五法障蔽,性天慧日,不能显现,亦复如是。此第八苦,乃一切诸苦之本。修道之人,禅定力深,于六尘境界,了无执著,不起憎爱。从此加功用行,进证无生。

则惑业净尽,斩断生死根本矣。然此工夫,大不容易。末世之中,得者实难。故须专修净业,求生极乐。仗佛慈力,往生西方。既得往生,则莲花化生,无有生苦。纯童男相,寿等虚空,身无灾变。老病死等,名尚不闻,况有其实。追随圣众,亲侍弥陀。水鸟树林,皆演法音。随己根性,由闻而证。亲尚了不可得,何况有怨。思衣得衣,思食得食。楼阁堂舍,皆是七宝所成,不假人力,唯是化作。则翻娑婆之七苦,以成七乐。至于身则有大神通,有大威力。不离当处,便能于一念中,普于十方诸佛世界,作诸佛事,上求下化。心则有大智慧,有大辩才,于一法中,遍知诸法实相,随机说法,无有错谬。虽说世谛语言,皆契实相妙理。无五阴炽盛之苦,享身心寂灭之乐。

故经云:“无有众苦,但受诸乐,故名极乐”也。娑婆之苦,苦不可言。极乐之乐,乐莫能喻。深信佛言,了无疑惑,方名真信。切不可以凡夫外道知见,妄生猜度,谓净土种种不思议胜妙庄严,皆属寓言。譬喻心法,非有实境。若有此种邪知谬见,便失往生净土实益。其害甚大,不可不知。

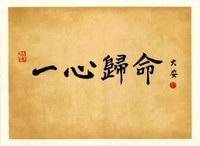

既知娑婆是苦,极乐是乐。应发切实誓愿,愿离娑婆苦,愿得极乐乐。其愿之切,当如堕厕坑之急求出离,又如系牢狱之切念家乡。己力不能自出,必求有大势力者提拔令出。娑婆世界,一切众生,于逆顺境,起贪瞋痴,造杀盗淫,秽污本有妙觉明心,乃无底之厕坑。既造恶业,必受恶报。久经长劫,轮回六道,乃不赦之牢狱。阿弥陀佛于往劫中,发四十八愿,度脱众生。

有一愿云:“若有众生闻我名号,求生我国,乃至十念,若不生者,不取正觉。”阿弥陀佛誓愿度生。若众生不求接引,佛亦无可奈何。倘志心称名,誓求出离娑婆者,无一不蒙垂慈摄受也。阿弥陀佛有大势力,能拔娑婆无底厕坑不赦牢狱之人,直下出离其中,悉皆安置于极乐本有家乡,令其入佛境界,同佛受用也。欲生西方,最初须有真信切愿,若无真信切愿,纵有修行,不能与佛感应道交,只得人天福报,及作未来得度之因而已。若信愿具足,则万不漏一。永明所谓万修万人去者,指信愿具足者言也。