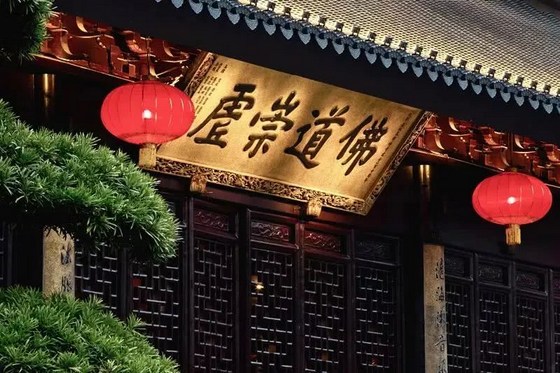

佛弟子文库

佛弟子文库

《八十华严》中说:菩萨摩诃萨有十种舍离魔业。也就是说大菩萨有十种行持,可以远离魔业的障碍和困扰。

那么是哪十种行持呢?

第一种:亲近善知识,恭敬供养。

为什么要亲近善知识呢?

《八十华严》中说:“若有净信坚固心,常得亲近善知识,一切诸佛与其力,此乃能入如来智。”

《八十华严》中还说:“若得亲近善知识,则能修集广大善。”可见亲近善知识之殊胜。

为什么要恭敬供养呢?

《八十华严》中说:“若彼常于三宝中,恭敬供养无疲厌,则能超出四魔境,速成无上佛菩提。劝化众生令进策,常勤供养于三宝。”

正是因为恭敬供养三宝是超出魔境、速成菩提之因,所以要恭敬供养。

第二种:不自尊举,不自赞叹

这是什么意思呢?不自尊举,是指不自己抬高自己。不自赞叹,是指不王婆卖瓜一般自赞自夸。

两者都是邀名生慢之举,也就是说是慢心滋长的体现,所以要从源头上杜绝这样的小心思。

第三种:于佛深法,信解不谤

读过《法华经》的居士也许会知道“五千退席”的典故,虽然佛的五千弟子退席的原因细讲起来有甚深因缘,但是,他们有一个共同的特点,就是对佛所说的微妙法义不能听受,反而起谤,这就很可怕了。

所以,经中告诉我们,对于佛所说的、自己目前尚不能了解的深法,一定一定不要诽谤,甚至连诽谤意念都不要动。

也许有人会跳出来说:“凭什么啊?难道连怀疑也不可以吗?”

学习佛法的过程中,允许怀疑,也允许质疑。

但是在修证的过程中,如果没有达到一定的境界是无法了解佛法的真正奥义的,所谓“功夫不到全是迷”,在这种时候,心中可以有所怀疑,但是一定不要起诽谤之心。

经中所提及的,是佛陀的慈悲,先给我们打个预防针,让后世众生避开谤法的恶因,从而避免恶果。

但是,对于大菩萨来说,这就可谓是毫无压力了,因为他们对佛所说的深法,都能信解无碍,就是这么厉害。

第四种:未曾忘失一切智心

什么是一切智心呢?一切智心,就是求一切智的心。进一步说,一切智心,就是愿求佛种的智心。

这就好比一个性格坚韧不拔的人想要达到一个遥远的目的地,无论他在路上遇到多少的风景,他也不会因此而驻足不前,而是一往无前地往目标走去,直到抵达目的地为止一样。

具足求一切智的心,不会因为在生死苦海中的磨难而有所淡薄,勇往无前地踏向成佛的彼岸,才是大菩萨的目标。

第五种:勤修妙行,恒不放逸

对于许多人来说,这点就比较难以做到了。

“勤修妙行”,这一点就可以淘汰许多人了。为什么这么说呢?

什么是勤?就是精进不懈。

什么是妙行?就是佛所说的一切微妙甚深法门和菩萨要行持的种种行。如果不是宿世有大福报或者多劫熏习,是难以得到听闻这样甚深法门和行持妙行的机缘的。

所以,这一点就可以直接刷掉一大票人了。不要不服气,修行的路上就是那么的残酷。

那一般人是不是就没有机会了呢?那当然不会没有机会。

佛陀所设立的八万四千法门就是为了种种众生而设,就算是再难以救度的众生也会有与之对机的法门,只是众生未必会积累到如此大的福报罢了。

所以,对于一些众生来说,虽然修慧很重要,但是修福也是不能荒废的。没有福报,就连“想要修法”这样的愿望都难以达成啊。

第六种:常求一切菩萨藏法

什么是菩萨藏法呢?

菩萨藏法是指,诠释大乘菩萨修因证果等内容的大乘经典。像《法华经》、《华严经》这些经典都含藏着菩萨修学之法。

如《解深密经》卷四中说:“菩萨云何应当修学?……由五种相,应当修学,一者最初于菩萨藏,波罗蜜多相应微妙正法教中,猛利信解。”

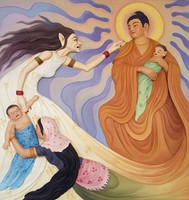

第七种:恒演说法,心无疲倦

为了利益众生,菩萨针对不同根机的众生而随缘、随机、随处宣说不同深浅的法义,而心中没有疲倦。

这就很厉害了,因为说法是相当累人的,而且还要针对不同的根机的众生说法,那就更累了。如果是对于凡夫来说,就只能抱怨说:“宝宝心里苦,宝宝不说。”

想要了解菩萨如何度化六道四生众生的话,可以读读慧思大师所著的《诸法无诤三昧法门》。这一法门也是传说中“妈妈问我为什么跪着读经”(不知道这个梗的请自行搜索)系列的厉害法门之一,以后有机会我们再详细讲讲。

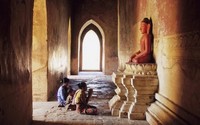

第八种:归依十方一切诸佛,起救护想

什么是归依呢?归依是指向殊胜者归投依伏。《大乘义章》中说:“归投依伏故曰归依。归投之相,如子归父。依伏之义,如民依王。如怯依勇。”

这是指菩萨身心归投于十方一切诸佛,观想十方诸佛昼夜不息救护自己。

第九种:信受忆念一切诸佛,神力加持

菩萨信受一切诸佛教诲,忆念一切诸佛教诲,如实而修,如佛教诲而行,所以得到世尊的功德威神之力不断加持。

第十种:与一切菩萨同种善根,平等无二

这是指菩萨与一切菩萨在过去诸佛前同种善根,同修菩萨行,虽然如今所处阶次不同,但是佛性是平等无二,并无高下之别。所以,《圆觉经》中说:“不重久习,不轻初学。”

这就是菩萨的十种行持,如果菩萨能够安住这十种行持,就能出离一切魔道。