佛弟子文库

佛弟子文库第8讲

请大家打开讲义第二十五面。这个地方讲到第十八科,供养诸佛愿:“设我得佛,国中菩萨,承佛神力,供养诸佛,一食之顷,不能遍至无量无数亿那由他诸佛国者,不取正觉。”这个地方讲到极乐世界的人民平常经常性造作的事情,有两段是值得注意的,第一个是“供养诸佛”,第二个是“一食之顷”。

在蕅益大师的《灵峰宗论》上说,菩萨修学善根不必等待因缘。你修习我空、法空这样的智慧,你随时随地,只要内心当中缘圣道的真理就可以修学。但是积集福德资粮必须要等待因缘。蕅益大师说,他开悟以后,他求一个执事僧而不可得。他要做一个执事人家都不让他做,没有机会修福报,所以他晚年恨自己福轮太薄,利他的事业不广。所以他勉励后人多多积集福报,因为修福报你要把握机会。当然,在所有的因缘当中,供养佛陀的因缘是最殊胜。但是,因为我们离不开三界,所以我们没有供养佛陀的因缘。

第二个值得我们注意的就是“一食之顷”。为什么在这么短的时间能够供养这么多的无量无数亿的佛陀呢?这个地方我们很难理解,说你去了又回来、去了又回来,根本做不到的。在《佛说阿弥陀经要解》当中,蕅益大师讲出了一个答案,说意生身有两种:阿罗汉的意生身跟菩萨的意生身。阿罗汉的意生身是一对一的。阿罗汉从这个地方到台北去,他必须从这里消失掉,然后在台北出现。他是一个消失掉,出现一个个体。菩萨的意生身,极乐世界的意生身,是不离本土、常遍十方,是一对多的。

极乐世界的那种神足通,可以从一个地方消失掉,同时在一百个地方出现,甚至于在百千万亿个地方出现。能够在一个地方消失掉,在其他很多地方同时出现。这个就是他能够在这么短的、一顿饭的时间供养无量无数亿诸佛的原因。因为他这个意生身叫作“觉法自性意生身”,菩萨的意生身是能够一为无量的,所以在这个地方我们要注意。当然,这个地方他有这么大的、能够一为无量的神通力,主要的原因是乘佛神力,弥陀本愿的加持,不是他因地修什么殊胜的波罗蜜,不是的。

丁十九、供具随意愿(二十四)

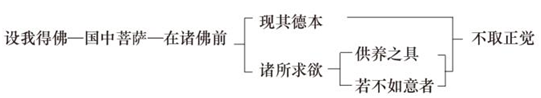

设我得佛,国中菩萨,在诸佛前,现其德本,诸所求欲,供养之具,若不如意者,不取正觉。

这个广修供养的法门,基本上有三个法:第一个,能布施的心;第二个, 所布施的境;第三个,要有布施的物品。如果你都没有东西,你去供养谁呢?所以这个地方就说明了,当一个极乐世界的菩萨要去供养佛陀的时候,那个供养的资具是怎么出现的,说明这件事情。

在我成佛的世界当中,国中的菩萨,假设现在要去供养诸佛,而且也来到了诸佛面前,那么他这个时候会有一种很特殊的功德,叫作“现其德本”。他能够仰仗弥陀的本愿,显现一种福德的力量。

什么叫“现其德本”呢?就是心想事成,如意自在。他想要供养佛陀一个蓝宝石,他就能够现出蓝宝石;他要供养佛陀一个红宝石,就现红宝石。他能够有这种心想事成的力量。也就是说,“诸所求欲,供养之具”,都能够事事如意。他心中有任何的希望,希望有各式各样的供具,都能够满足他的愿望,能够出现。这个就是所谓的“现其德本”。

我们前面讲到,这个“现其德本”有两个地方:首先,你看极乐世界在受用衣食的时候是现其德本。我们前面讲到,极乐世界人民要思食得食,思衣得衣,他自己要受用的部分可以现其德本。第二个,他要供养佛陀的时候,也可以现其德本。当然,这都是一种福德力量,而这种福德是弥陀的加被。

有关这个现其德本,我过去读佛学院的时候,我们上课的老法师讲过一个禅宗的公案。说有一个禅师做一个闭关的加行,这个禅师闭关的时候是打坐念佛,一坐能够坐四个小时,功力很厉害,定力很强。这次闭关的时候他是在另外一个地方住,所以中午的时候是走路下来,到厨房拿饭菜,再走上去。平常是不下来,只有吃饭的时候下来。突然间有几天他没有下来吃饭,大家觉得很奇怪,就把这件事告诉他师父。

他师父是一个老参。他师父问, 他几天没有下来吃饭?说是七天没下来吃饭。他师父就知道有事情,这个老禅师,大善知识,一听就知道有事。老禅师就慢慢一步一步地就走到他徒弟的茅蓬,去敲门。问他说你最近修得怎么样?他说,师父,我修得不错啊!师父说,你怎么没有下来吃饭呢?他说,我现在不需要下来吃饭;我打坐念佛,念得很好的时候,我动念头说,要是有人帮我送饭菜上来就好了,结果就有一个童子每天拿饭菜给我吃,天人送供!然后这个老和尚就说,你心中有贼!你心中有妄想啊!

我们一般人没有什么福报,打妄想是没关系,有福报的人不能随便打妄想,真的。一个人出家久了以后,每天放蒙山,又持戒庄严,你可不要打妄想,因为你内心当中有一种“现其德本”的力量。这个禅师因为修行不错,所以他打妄想的时候就跟某一个众生感应道交了,就帮他送饭菜。他师父说你心中有贼,然后他就把那个妄想消灭掉了。结果,第二天,他师父看到他又下来提饭菜了。他师父说,对,这就正常了。所以,修行还是要正常一些,因为我们今天在娑婆世界还是不能“现其德本”。

这个地方讲到极乐世界在衣食的受用上、在供养佛陀的资具上,是能够有这种力量“现其德本”,能够如意自在。

丙三、出世解脱 分七

我们再看丙三,出世解脱。

我们前面讲到极乐世界人民的情况,依报庄严、正报庄严,都是偏重在离苦得乐的角度。离苦得乐,当然这个地方包括了离开痛苦的因,就是悭贪。我们可以供佛,培养一种善因,同时有种种的自在的安乐,栽培善因善果。

那么这个地方讲到出世解脱了。这个出世解脱,整个经文的结构分成出离心、菩提心、空正见三个重点,极乐世界是怎么修习三主要道。

首先我们看出离心的修学。

丁一、不贪计身愿(十)

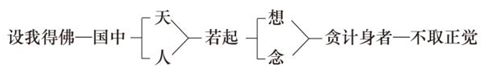

设我得佛,国中天人,若起想念贪计身者,不取正觉。

我们前面讲到,极乐世界的果报体是身相庄严、没有病痛而且寿命长远。那么对于这么一个健康又庄严的色身,极乐世界众生是用什么心态来面对?我们看。

在我成佛的世界当中,国中的天人,面对一个这么庄严健康的果报体, 他平常行住坐卧,假设生起想念来贪着自己色身的话,不取正觉。

我们对色身贪着的引生因缘有两个:第一个,想;第二个,念。

这个想就是“于境取相,施设名言”。首先我们对于色身产生一个相状, 心中有一个相状。就是你透过你的想象力,把外在的相状变成你心中的相状,而对这个相状产生很多很多的妄想名言。

一般来说,我们对色身的妄想有两个:

第一个是即蕴即我。我认为这个当下的色受想行识就是我,或者色身是我,或者感受是我,或者想法是我。你看我们一个人死掉的时候,大部分都是说“我”要死掉了。我们很少人说,哦,我这一期的五蕴要消失了,很少这样讲。都是把这个“五蕴”跟“我”划等号。其实,你现在的身心世界现出一个女人的相状,你内心有女人的想法、女人的感受,那是你阿赖耶识一部分的种子变现出来,跟“我”没有关系。就像《楞严经》说的,大海里面一个水泡,变现你这一期的身心世界,那不是你生命的全部,死亡只是你生命的一少部分的因缘结束了而已!我们很习惯地把“我”跟这一期的身心世界划等号,这是一个严重的问题,所以我们会被现前的身心世界障碍广大的菩提道。就像《楞严经》说的,我们欢喜这个水泡而失掉了整个大海,因小失大。因为你太执着今生的身心世界,所以你不能做很大的布施、很大的持戒、很大的禅定智慧。这叫“即蕴即我”。

第二个,离蕴即我。这是外道的禅定。外道在禅定当中看到了这个身心世界是生灭的,但是他认为有一个不生灭的我住在五蕴当中。当然他提不出这个“我”的相貌,所以离蕴即我也是不能成立。

总而言之,我们今天产生很多的想象,再把这个想象明记不忘,念念地相续,就变成一个坚固的力量,这个念就是忆念不忘。

这就构成了整个十二因缘里面的无明,我爱执。我们每一次的果报体产生以后,都对它产生执取,所谓的“随所生所系”。你今天变了一个女人的身心世界,你就以她为你的个体;然后你下一生变成男人,又以他为个体,就构成整个十二因缘强大的力量。每一次都有一种十二因缘的力量。

极乐世界的色身,给你这样的一种快乐的感受、庄严的色身,但是阿弥陀佛跟你保证,这个色身绝对不会让你产生执着,因为它是我空、法空所变现的,它是法身所变现的一个色身。我们前面讲到,它是“清虚之身,无极之体”,你绝对不会对它产生执着。这个跟业报身是不一样的。

当然,对色身不产生执着,是有助于我们修出离心的。所有的出离心, 最重要的就是出离你的色身。因为我们的贪爱,我们对外财,金钱有点损失没关系,物质损失也没关系,但是色身的损失是很严重。所以这个地方是讲到极乐世界是有出离色身的这种力量。

丁二、声闻无数愿(十四)

我们看丁二的“声闻无数愿”。

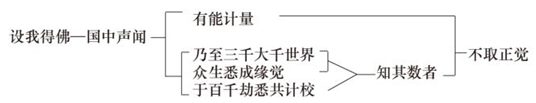

设我得佛,国中声闻,有能计量,乃至三千大千世界众生,悉成缘觉,于百千劫,悉共计校,知其数者,不取正觉。

修出离心,当然主要是修四圣谛,苦集二谛的知苦、断集。前面讲到这个色身能够远离贪着,这个地方讲到我们能够亲近这些小乘的善知识。

在我成佛的世界当中,国中的声闻……这个声闻是听闻四圣谛法而证得四果者。智者大师说,声闻人在修四圣谛的时候,他主要的所观境是观察苦谛,观察身心世界是苦的。他从无常而观察苦。所以智者大师认为说,声闻人对苦谛是有很深很深的体验。

在古德的注解当中,其实这个声闻也包括了缘觉,只是简略而已。但缘觉是利根,他的根机比较利,他是思惟十二因缘而证果,所以他在观察四圣谛的时候主要是观察集谛,他直接从烦恼下手。他从十二因缘里面观察:无明灭则行灭,行灭则识灭……乃至于生老病死灭。他不再观察这个色身的果报,他直接观察内心的烦恼,只要“心若灭时”,“罪亦亡”。他把无明灭掉以后,整个身心世界消失掉。所以这种利根人以集谛为所缘境。

这种过去生修学小乘法,不管是观察苦谛的,不管观察集谛的,这种人一般来说都有很强烈的出离心。

那么这种人在极乐世界有多少呢?“有能计量”,假设你能够去计算他的数量,怎么计算呢?说是三千大千世界的众生都变成了缘觉。诸位要知道,阿罗汉不一定有神通。他要没有禅定的话,只是证得无生,他跟我们一般人是一样,没有神通。但是缘觉一定有神通。那么缘觉乘他以他的神通力,经过百千劫这么多时间的计算较量,而且是三千大千世界的缘觉,都不知道极乐世界的声闻缘觉有多少。

可以看得出来,极乐世界这种小乘善根深厚的人是相当的多。当然极乐世界有很多菩萨,前面也一再提到国中菩萨、国中菩萨,但是我们从这个地方才知道,极乐世界是有声闻人。因为他刚开始是修小乘法,后来回小向大,但是因为他小乘善根深厚,所以先证小果。但是他发了菩提心,还是属于大乘。

这个地方我们说明一下。为什么我们有时候要亲近菩萨,有时候也要亲近声闻人?因为有些大乘法,你注意看菩萨戒,有些法是要共声闻人修学,特别是修出离心这部分。所以,在极乐世界,你不但是能够修学广大的大乘的第一谛法门,你也可以跟声闻人来修学他们的苦集二谛。

智者大师说,声闻人是专攻苦谛的。要问苦谛,你问声闻人,他可以讲得头头是道,他对苦谛的体验可深刻了。要问有关烦恼的问题,你要问缘觉乘的人。要问道谛,你要问权教菩萨,怎么样修学波罗蜜,这个六波罗蜜要怎么修会比较如法、比较快速,问权教菩萨。圆教的菩萨是直接观涅槃,观灭谛。“涅槃生死等空花”,一切法本来就是涅槃,本来就无生,不二法门。

所以这个四圣谛在整个藏通别圆四教各有各的专长。极乐世界的人民如果想要修苦集二谛,你有很多的声闻人可以参学。这是讲到出离心的修学。

丁三、随愿闻法愿(四十六)

我们看第三,随愿闻法愿。

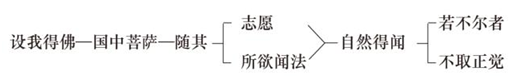

设我得佛,国中菩萨,随其志愿,所欲闻法,自然得闻,若不尔者,不取正觉。

前面是讲到修学声闻法的出离心,这个地方讲大乘的菩提心跟空正见。

在我成佛的世界当中,这些菩萨,随顺他心中的志向跟愿望来听闻他所欢喜的佛法,而且他这个听闻的过程是“自然得闻”。若不尔者,不取正觉。

《华严经》说,我们身为一个佛弟子,应该感念三宝的恩德。三宝的恩德有哪些呢?佛陀有说法之恩,因为佛陀出世,我们才知道有佛法;法有开慧之恩,打开我们心中的光明智慧;僧有住持之恩,法能够一代一代地相续,是因为有僧宝的住持。假设都没有人出家,法就没有办法流传。

这个地方的意思就是说,法本身有开慧之恩,但是极乐世界的人民在听闻佛法的时候(这个地方特别注意),自然得闻!我们解释一下。

我们听闻佛法有时候是一种如理的作意。比如说你到十方世界供养诸佛,当然,供养佛你就会听闻佛法。这个不叫自然,因为你刻意去的嘛。你刻意到讲堂听阿弥陀佛说法,这也不自然,因为你知道阿弥陀佛今天说什么法,你故意去参加。而这个地方是说,你没有很刻意去听法,你在极乐世界的山边林下经行,或者在八功德水前面欣赏莲花,但是你在修学的时候,很自然,极乐世界释放出来的光明、释放的香气,就会引导你趋向于大乘的菩提心,趋向于大乘的空正见。这个叫作“自然得闻”。就是我们说的不假造作,任运地现前。

蕅益大师曾经在《弥陀要解》说,极乐世界是一个五尘说法的境界,色声香味触法都在说法。不是说你一定要到极乐世界的讲堂听阿弥陀佛讲法,不一定。所以这个愿文诸位要读出它的一个关键,就是“自然得闻”这个地方。就是休闲的时候你都在进步,这个叫自然得闻。

丁四、诵经得慧愿(二十九)

我们再看第四段,诵经得慧愿。

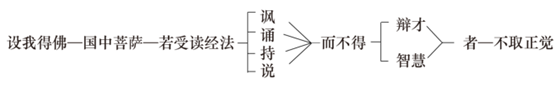

设我得佛,国中菩萨,若受读经法,讽诵持说,而不得辩才智慧者,不取正觉。

我们前面讲到菩萨的听法,是在一种休闲的情况“自然得闻”。这个地方他不是自然,是讲菩萨在做功课的时候是什么相貌。他有他的定课,他不是整天在外面跑、供养诸佛,他还得做功课。

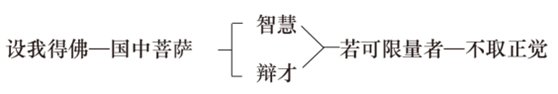

在我成佛的世界当中,国中的菩萨,这个菩萨在自己的寮房当中,或者在自己的佛堂当中,干什么呢?受读经法,读诵《法华经》《楞严经》《华严经》。那么是怎么读诵呢?讽、诵、持、说。讽就是朗读,把这个图书读其音声、思其义理;或者是诵,把它背诵下来,随时随地的来思惟它的义理;或者是持,受持不忘,把它的宗旨,《金刚经》的无住生心,受持在心中;或者说把这样的一个宗旨为人演说——我们修学应该要无住而生心,生心而无住。这样就在整个过程当中成就了一个“智慧”。智慧是讲自受用,能够抉择是非,抉择我空、法空的智慧。而且能够他受用,以语言文字表达出来,成就“辩才”。也就是说,在极乐世界,你受读经法,很容易成就智慧、辩才。

在唯识学上说,我们第六意识的五十一个心所,对修学最有帮助的有两个:第一个就是想心所,第二个是念心所。就是你的想象力跟记忆力。为什么在六道当中佛陀赞叹人道?因为人道有很好的想象力、丰富的想象力,所有的艺术作品都是在人道完成。你说一只狗为什么听闻佛法没有用呢?因为狗没有想象力。所以一个人没有想象力很难修学佛法。狗没有想象力,天人有想象力但没有记忆力,他记不住,听了就忘掉了。所以想象力跟记忆力这两个非常重要。

有一个禅师,他有一天去听《法华经》。听到《法华经》有一段说“诸法从本来,常自寂灭相”,欸,他产生一个想象。他说,这个诸法的本来面目,我们把整个宇宙生命一直回归到过去,一直找,找到原点的时候,是“常自寂灭相”。就是,我们现量是现在,那么我们过去是什么呢?一直找、一直找,找到最后的时候是寂灭相。

既然我们本来是寂灭相,那为什么现在会有你有我的出现?是怎么回事?他就不明白了。比如说,一切法毕竟空、寂灭相,为什么有你的眼耳鼻舌身意,有我的眼耳鼻舌身意?他问他师父,他师父说:“汝去,我不与汝道!”我不跟你讲!

他这个时候就自己去参禅,从冬天到春天,就每天思惟,想象这句话的道理。后来,到了春天,他在打坐的时候,突然间有一只鸟飞到他前面的树上,在那个地方叫。他突然就“啪”,开悟了。开悟以后他就说:“诸法从本来,常自寂灭相。春到百花开,黄莺鸣柳上。”这个人开悟了,真空妙有!诸法从本来,就是因为它寂灭相,才能够一切法因缘生。如果一切法的本性不是毕竟空,那就不能改变。如果说你现在的身心世界是固定的,那么你来生还会是这样子。因为一切法是毕竟空,所以你来生会变化。春到百花开,春风一吹,百花盛开,黄莺就出现;秋天的风一吹,百花就凋零。这个是因缘生。

那么他为什么有这样的智慧呢?他就是在这几个语言文字上产生想象。想象力!

我们学佛的时候,是先有比量才有现量,先有正确的想象,才有真实的东西出现。

其实极乐世界,修净土宗的人要有想象力。你要经常把极乐世界作想象, 然后产生皈依。你相信它是真实的,你相信你一定可以成就。

修小乘法的人不一定要想象。我发现很多小乘的学者很死板。因为小乘法是思议境,他不需要想象。这个色身是无常的,他一看就知道,昨天跟今天不一样嘛。小乘法的人不一定要想象力,它是思议境。大乘佛法一定要有想象力,都是不思议境。

所以这个地方讲,极乐世界的果报体,他的内心世界,在受读经法的时候很容易成就智慧、辩才,就是他那个明了的心识——想象力特别丰富。

丁五、慧辩无限愿(三十)

我们看第五段,慧辩无限愿。

设我得佛,国中菩萨,智慧辩才,若可限量者,不取正觉。

我们前面讲到大乘佛法的智慧跟辩才,这个地方讲到它的数量。

在我成佛的世界当中,国中的菩萨,他所成就的智慧(智慧,我们前面讲过,是一种自受用;这个辩才是他受用)和辩才,假设是可以限量的话,不取正觉。也就是智慧跟辩才是无穷无尽的。

凡夫没办法做到“时空无尽”,做不到。你昨天有菩提心,今天可能就失掉了。

这个地方也就是说,极乐世界的人民,他本身虽然受用这么一个殊胜庄严的五尘,但是他内心当中是有空正见的,所以他的智慧、辩才是无限量的。从这个地方可以看得出来,极乐世界的人民是有空正见,所以他是无可限量的智慧辩才。

大乘佛法的波罗蜜基本上以无住为本,你内心一定要参透你的身心世界是毕竟空的,你才能够把生命的能量发挥到最大。其实无住跟生心这两个是相互有关系。

丁六、演说妙智愿(二十五)

我们看第六的“演说妙智愿”。

设我得佛,国中菩萨,不能演说一切智者,不取正觉。

前面是偏重在菩提心、空正见,这个菩萨的自受用:他在山边林下,自然得闻妙法;或者在佛堂当中,能够成就无穷无尽的智慧辩才。这个地方讲到他能够去演说。

在我成佛世界当中,国中菩萨能够演说一切智。假设不如是的话,不取正觉。

这个地方,古德引用《大智度论》的注解说,一切智其实是声闻、辟支佛的智慧,一切种智是佛陀的智慧。声闻人能够观一切法的总相,所以他只有一切智;佛陀具足两种。这个地方的一切智,古德说其实就是一切种智,就是一种中道的智慧。他能够观察,虽然法性本来空寂,而因果丝毫不爽, 能够观察一切法即空即假即中的道理。当然,后面会说明,极乐世界的方便, 除了神通以外就是辩才。前面讲到五种神通,这个地方是讲辩才。

丁七、一生补处愿(二十二)

我们看最后。第七,一生补处愿。这个愿等于是把极乐世界的整个功德做一个总结。

设我得佛,他方佛土诸菩萨众,来生我国,究竟必至一生补处,除其本愿,自在所化,为众生故,被弘誓铠,积累德本,度脱一切,游诸佛国,修菩萨行,供养十方诸佛如来,开化恒沙无量众生,使立无上正真之道,超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德。若不尔者,不取正觉。

这个地方把往生极乐世界以后的这些菩萨人民整个生命的过程做一个总结。

在我成佛的世界当中,有他方佛土的菩萨众(这个菩萨要具足两个条件:第一个,发坚固的菩提心;第二个,信解大乘的妙理),这个成就菩提心跟空正见的菩萨,以清净的信心来受生我国。他一旦来到极乐世界,有两种的 情况可以选择:

第一个,究竟必至一生补处。假设这个菩萨欢喜待在我极乐世界,他愿意去使用这样一个殊胜庄严的果报体,那么他在极乐世界这一期生命当中,决定可以修到一生补处的等觉菩萨,像文殊菩萨、普贤菩萨、观音菩萨、势至菩萨。

众生各式各样,有些人不喜欢环境变来变去,总之他想,我到极乐世界, 给我这么多无量无边阿僧祇劫的寿命,那我环境就不改变,我就用这个果报体一直修到等觉菩萨。可以的!他就不舍弃他的寿命,在那个地方,山边林下,听闻佛法,或者是自己读诵经典,或者供养他方十方诸佛,或者度化众生,总之他不离开极乐世界的果报体。那么他可以受用到多久呢?可以受用到一生补处菩萨。

我们看《阿弥陀经》,这种选择把寿命用完的菩萨非常多。你看《阿弥陀经》说,“众生生者,皆是阿鞞跋致”。极乐世界的人都是“阿鞞跋致”,不退转,这个是刚刚往生的。那么老生呢?“其中多有一生补处,其数甚多,非是算数所能知之,但可以无量无边阿僧祇说。”选择在极乐世界终其一生的菩萨非常的多。

第二个,有些人大悲心特别重,他到极乐世界不会待太久,没有把寿命用完就放弃了,也是可以。说是“除其本愿”,他到极乐世界的时候就有他的规划,他到极乐世界只是暂时的,暂时参学的心情,他没有把它当作长久住的规划。那没关系,他有这样的愿望,他“自在所化”,他已经具足了教化众生的这种自在力。教化众生就包括他有辩才、神通、智慧。他“为众生故,被弘誓铠”。也就是说,他能够依止四弘誓愿的铠甲,入于生死的魔军当中。生死是一个很大的障道因缘,但是他没关系,菩萨有愿望做铠甲。

他离开极乐世界以后做两件事:第一个,积累德本;第二个,度脱一切。这个积累德本,后面会讲到供养诸佛;度脱一切,是广结善缘,度脱众生。他离开极乐世界以后,“游诸佛国,修菩萨行”,开始到十方诸佛国土去游学。因为他已经成就无生法忍,他可能到药师佛的地方参学,或者到多宝佛的地方参学。

总而言之,他离开极乐世界以后,就能够行两个广大的菩萨道:第一个, 供养十方诸佛如来,去积集广大的福德资粮。当然,这个地方,从义理上的判断也应该是要去听闻佛法、积集福德。这个是亲近十方诸佛。第二个,他来到了众生世界,“开化恒沙无量众生,使立无上正真之道”。回入娑婆以后,他就做众生的母亲,做他的父亲,做他的朋友,广设方便。开方便门,示真实相,应以何身得度就现何身,总而言之,使令对方产生一种真实的道。

那么这个离开极乐世界(曾经去过极乐世界又回来)的菩萨,他再供养诸佛,再度化众生,是一个什么样的相貌呢?这以下以两句话来加以解释,说是“超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德”,以这两句话来形容曾经去过极乐世界的菩萨。说这个极乐世界的菩萨,不管是上求佛道、供养诸佛,或者下化众生、广设方便,他都超越了整个三贤十地的方便,不管他的神通、辩才、智慧都超越三贤十地,都能够遵循普贤之德。

所有的菩萨行当中,最为殊胜的就是普贤之德。你看《华严经》讲说,“十方如来有长子,其名号曰普贤尊”。十方诸佛的菩萨都是子,但是最大的儿子就是普贤菩萨,因为他时空无尽。圭峰宗密禅师对这个普贤之德加以解释说:“体性周遍曰普,随缘成德曰贤。”说这个菩萨能够安住在我空、法空的智慧,以无住为本,所以他体性周遍,他内心是平等。虽然是平等,但他有很多的方便力,随顺众生的因缘,应以何身得度而现种种的神通辩才,所以随缘成德,叫贤。这个“普”是赞叹他的根本智,“贤”是赞叹他的后得智。

假设不如此的话,不取正觉。

我们在其他的地方,很少看到这个人到极乐世界回来以后是什么相貌, 很少看到。但是从这个愿文可以看得出来,说这个人“除其本愿”,还有广大的悲心,离开了极乐世界。只要这个菩萨去过一次极乐世界,他以后的相貌就是“超出常伦诸地之行,现前修习普贤之德”。

这个一般的菩萨很难超越。我们一般的菩萨虽然能够礼敬诸佛,能够称赞如来,能够广修供养,但是深深地受到时空的障碍。你昨天可以做,今天不一定能够做;你在义德寺可以做得很好,你离开义德寺,你到西门町去,就不一定能够把佛拜得很好,因为空间对你有影响。这个菩萨不是。他离开极乐世界以后,是空间无障碍,“众生界尽,众生业尽,众生烦恼尽,我此礼拜无有穷尽”,到哪一个地方去都不能障碍我礼拜。“念念相续,无有间断;身语意业,无有疲厌”,他的时间也没有休息。在所有的修学波罗蜜当中,普贤之德是最难达到的。因为我们有法执的关系,微细的法执,这个地方是很难很难超越,所以讲超越十地。但是你亲近过阿弥陀佛以后,阿弥陀佛有方便力可以成就你的普贤之德。

我们学习到这个地方,诸位应该对极乐世界的整个依正庄严,乃至于它产生的作用有了一个概念。有很多同学都问我说,这四十八愿的结构是怎么出来的?我花了一个月的时间去思考,后来有一天在拜佛的时候我想到了:这是一个佛的境界,只有释迦牟尼佛有资格弘传。所以我就根据释迦牟尼佛的思考,我就根据《阿弥陀经》的结构——《阿弥陀经》在介绍极乐世界的时候,诸位知道,先讲依报庄严,“广陈彼土依正妙果以启信”。他先介绍依正庄严启发我们的信心;然后再讲到极乐世界的圣道功德,产生我们的愿望,“特劝众生应求往生以发愿”,以不退转来启发我们的愿望;最后再讲到持名,把所有的功德会归到佛号。所以你看我们的结构也是一样,先讲佛土庄严、讲正报的庄严,再讲圣道的功德,最后再讲到持名。其实,你看整个四十八愿的结构,你就可以跟《阿弥陀经》的结构做一个串联。

【学员提问】第一个问题,我们要如何依止不更恶道愿来修观?请师父再开示一遍。

【师父答疑】极乐世界的正报身心,当然他是不到恶道去了。我看印光大师有很多的地方,都是以不到恶道去这一个力量,来引导我们离开痛苦。也就是说,我们为了离苦的因缘而到极乐世界,也可以,因为苦对我们感受的刺激很大。你可以观想说,你的内心当中已经造了很多地狱的业,已经有这个业。这个业已经没办法消灭掉了,这是一个既成的事实。就是你阿赖耶识当中,“已作地狱业,云何安稳住”!

那么这个菩萨就思惟,这个业已经造了,那这怎么办?在你成佛之前它就是一个定时炸弹,你不知道什么时候会去刺激到它,所以你最好的方法就是先到极乐世界去,避开这个因缘。其实,业没有成熟之前,是可以避开的。如果你不认为你阿赖耶识当中有地狱的业,那当然你就不怕。

所以这个地方就是说,你有地狱的业,而这个业表现出来的时候是刀山油锅。如果你觉得这件事情很重要,需要赶快处理的话,我建议你到极乐世界去。至少以后你再回来的时候就不用到三恶道去,你不用为这个担忧了。这是一个思考方式。

【学员提问】如张师姐的故事,那种情况之下我们应该要烧纸钱吗?

【师父答疑】重点不是烧不烧。其实我看那个故事的意思就是说,你不烧,但是你不要讲那么大声。你讲那么大声,那大家都听到了(其实我们有时候要低调一点),当然这个鬼王不高兴了。就是说,你今天讲的话是真的,但我们讲真善美,有时候要稍微含蓄一点。讲真话一般人是不能接受的,要带一点善、带一点美。

【学员提问】极乐世界的天人菩萨有何差别?

【师父答疑】这个问题有很多佛学院同学问我,说是这个愿里面什么国中天人、国中菩萨、国中声闻。我看过所有的注解,不管是古代的祖师,还是现在的大法师注解,从来没有在这个地方解释过,好像这个文字不存在一样。后来我去找蕅益大师的《弥陀要解》,我找到答案了,答案是:这些不重要!因为你到极乐世界,你的果报体不是你的功德,是阿弥陀佛给你的,才不管你的过去。你懂这意思吗?

你今天为什么有五种神通?如果这个神通是你的内心所变现,那你的地位就有关系了:你是带业往生的,他是初地菩萨……诸位要知道,我们看到的整个东西都是仰仗佛力。你到极乐世界去是仰仗弥陀四十八愿的加持力,你是活在弥陀的法身的功德,“即众生心,投大觉海”。所以极乐世界这个地方有一个好处,它不问你的过去,它只问现在跟未来。它完全不问过去,它从来不问你从什么地方来,它不问。禅宗很重视过去,不过它的过去是无始的过去。

不过蕅益大师也说了,极乐世界虽然都是受用阿弥陀佛的本愿功德,但还是有差别。他说,好像这个灯光,虽然这三个灯光是互含互摄,但是每一个灯光还是有它的自体。光光虽然是互相地含摄,但是总相中还有它的别相。我们举个例子。比如说你今天是三十二相,他也是三十二相,但还是有点不同。初地菩萨的三十二相跟凡夫的三十二相也有不同,但大方向相同。你有五种神通,他也有五种神通,还是有所不同。

所以,你要了解极乐世界依正庄严,你要掌握总相、别相。就是说,这个房间里面有十盏灯,灯光虽然互含互摄,但是各各又有它的自体;虽然各各有自体,灯光又互含互摄。这个就是你能够了解极乐世界的总相、别相。但是不管总相、别相,都是生长在弥陀的本愿功德当中,没有一个例外。这个叫作“他力门、果地教”。