佛弟子文库

佛弟子文库(第十六讲)

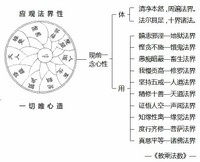

请大家打开讲义第二十五面,我们前面介绍的「不信、懈怠、放逸」这三个心所,大都是在尘劳的境界出现。以下四个心所─「昏沉、掉举、失念、不正知」,多数来说,都是在止观修行当中出现,跟前面的情况不同。其中「昏沉、掉举」可以归属一组;「失念、不正知」也可以归属一组。「失念、不正知」这两个属于正修过程中的障碍,「昏沉、掉举」是属于障碍。

我们先解释「失念」跟「不正知」。就以念佛法门来说,刚开始对阿弥陀佛名号,先培养清净的信心,之后就要培养念力,所谓「执持名号,一心不乱」。就是我们内心对于弥陀名号,要从散乱心达到一心不乱、三摩地的境界,从散乱心要把佛号念到三摩地,所依止的法宝,一个是「正念」,一个是「正知」。

宗大师在《菩提道次第广论》奢摩他品说:我们想成就三摩地,要有两种功德:第一个是「心于所缘,专一安住」,第二个是「心于所缘,相续安住」;「心于所缘,专一安住」,就是「正念」的力量;「心于所缘,要能够相续安住」,就是要有「正知」。而「正念」与「正知」的相反,就是「失念」和「不正知」。

『十八、失念者,于诸所缘,不能明记为性;能障正念,散乱所依为业。及以念及痴各一分为体。』

失念就是对于我们所缘的境界,这个特别讲修止。我们在修习止观的时候,一定要有一个根本所缘。以净土法门来说,弥陀名号这个声尘,就是我们的根本所缘。本来我们对佛号,应该是要专一安住的,但是『不能明记为性』;所谓「明」就是明白,很清楚分明的叫「明」,没有一点昏昧的状态;「记」就是不忘失,「执持名号」,「执持」就有「记」的意思,心能够抓住佛号,明记不忘、不让它失掉。

『能障正念,散乱所依为业。』当我们失念之后,我们的正念就不能分明了,这时候散乱心开始活动,因为失念下一个就是散乱。所以我们在念佛的时候,怎么知道自己是不是在打妄想?很容易判断。基本上你的心「一句弥陀,念、诵、听」,念佛有三个次第:

第一「念从心起」:佛号是怎么生的呢?是从我们这一念皈依的心、从内心生起的,这时候没有声相,只是一种皈依的心,由皈依的信心,来带动一个如理作意,这时候佛号准备要创造出来了,但是声相还没有出现。

第二「声从口出」:这时候声相出现了,假借嘴巴的振动,把我们的所缘境创造出来。

第三「音从耳入」:之后再把这个声相─我们的根本所缘,假借耳根听回去。

怎么知道妄想已经进来了呢?假设你已经听不到自己的佛号声,那一定是打妄想了,表示主人已经不在、就是贼已经进来了。所以要清楚的听到你每一句佛号的声音、都要听得到。第一句听得清清楚楚、第二句也听得清清楚楚、第三句也听得清清楚楚,这就是所谓的『明记不忘』。一次又一次把佛号给抓住,清楚分明地把它记住,这就是正念的力量。

『十九、不正知者,于所观境,谬解为性;能障正知,多所毁犯为业。』

当然,我们对于所缘境,只是专一安住还不够,必须还要「相续」。在相续当中,还有一个功德我们要注意,就是对于所观境要能够「正知」;而这个「不正知」就是谬解,一种错谬的理解:到底我们是不是安住在所缘境,不知道;或者在念佛当中有什么境界出现,我们也不知道;这个境界是真实的、虚妄的?是善的、恶的?应该增长、应该对治?完全不知道,这就是「不正知」。

『能障正知,多所毁犯为业』,因为不能够如实了知所观境的真实相,对于已经成就的戒定慧功德,就会有破坏的作用。戒定慧功德的破坏,我们可以从两方面来看:一个是破坏「戒」功德,一个是破坏「止观、定慧」功德。

比方说外道修习禅定,虽然正念力很强,但是正知力薄弱,得到禅定之后,在禅定当中看到有人一生修善,因为临终起了恶念,堕落到畜生道去。他就起了「不正知」说:「啊呀,原来造善并不能成就可乐果报!」因为他对宇宙人生错误想法,没有过去、现在、未来三世因果观念,就以现在所看到的景象来做判断──反正世间没有因果在,持戒、断恶、修善没什么意义。

所以出定以后,就开始造恶业,『多所毁犯』。为什么会多所毁犯呢?就是对于所观境,不能如实了知境界的真相,不知道一个人之所以会堕落,是他过去生曾经造恶业,不是今生造善的关系。这就是毁犯「戒行」的第一种情况。

第二种情况是毁犯「止观」功德,就是我们常讲的「错认消息」。我过去在佛学院,听一位老法师讲禅宗的一个真实故事,过去丛林,在禅堂有一位老参,打坐时都很相应,但是有一天,出现突然了一只大蜘蛛。这只蜘蛛从他的前面走过来又走过去、走过来又走过去,一开始也不去管牠,还是守住自己的话头─「念佛是谁」。慢慢、慢慢地这只大蜘蛛愈来愈过份了,竟然爬到他身上来,从脚上爬到头上、从头上爬到脚上,这时候他的身体就受干扰了。

之后,实在忍无可忍,就跟隔壁一位同参说:「这只蜘蛛实在太过份了,下次要准备一把刀在旁边,牠再跑来,我一刀就把牠给杀了。」旁边这个人有经验,跟他说:「你不要这样啊!不要拿刀杀牠,你拿一枝毛笔在旁边,下一次在再看到,在牠身上画个圈,牠就消失了。」「哦,这样子!好,那就试试看吧!」下次啊,这只蜘蛛又在他身上跑过来、跑过去,他就用毛笔在牠身上打一个圈。从静坐出来之后,发现这个圈圈,正好画在自己的肚子上!哪有什么蜘蛛呢?明明圈圈是画在蜘蛛身上,结果画在自己的肚上,表示这只蜘蛛是他自己心识变现出来的、是一种幻相。但是他在打坐中看到的,就像亲眼看到一样真实。

一般人修止观,如果过去曾经串习过外道法,之后放弃了外道法,在打坐当中,会比别人看到更多的景象。如果你修行很单纯,没接触过外道的思想,打坐的情况就会比较单纯,风平浪静,什么景象都没有,就是所缘境历历现前。如果你过去曾修过外道法,经常看到什么,带着这样的等流习性来到佛门,你在打坐的时候幻相就特别多。如果你不正知、不正确了知的话,那你所栽培的止观功德,就容易被破坏掉。这个「正知」,也是需要透过经论学习来的。

《金刚经》讲:「凡所有相皆是虚妄,若见诸相非相即见如来。」你要经常忆持「凡所有相皆是虚妄」。什么才是真实的、不虚妄呢?「若见诸相非相即见如来」。在一切相当中,看到「非相」──一切法的空性;就是在一切生灭相当中,看到毕竟空的空性,这个才是见到如来。当然,这里的「见到如来」,并不是见到佛陀三十二相、八十种好应化身,而是见到「法身如来」,就是佛陀的法身。

这里说『多所毁犯为业』,一个不正知的人,在所观境当中,就会产生很多错谬的理解──错认消息!轻则破坏止观功德;重则甚至会破坏清净的戒行,因此才说「多所毁犯为业」。

再看「失念」的体性,它是以「念」跟「痴」各一分为体。

一、「念」,是五别境「欲、胜解、念、定、慧」中,明记不忘的「念」。当然这时候的「念」,不是去念佛号、或者念三宝的境界,而是念五欲的种种境界。

二、「痴」,是说不知道五欲的过患,所以心总是跑到五欲境界去。五欲的念,是一种熟境界;对三宝的念,是生疏的境界,所以佛号念一段时间,心就跑出去、念一段时间又跑出去,其实这很正常,因为我们过去在五欲境界,也是「心于所缘,数数忆念」,一次又一次去忆念、熏习。当然,这是不好的念力,会使令我们堕三恶道,现在想要改变它,就需要一点耐性,不要怕失败,心跑出去马上拉回来、跑出去又拉回来,一方面不再串习五欲,断相续性;慢慢地就会有变化:生会转熟,熟会转生。

总说:「失念」,是以「邪念」和「愚痴」为体;「不正知」,是以「慧」和「痴」为体,这个慧也是五别境之一,但是属于「邪慧」─过去曾患习过的邪恶知见。总之,「失念」跟「不正知」,都是属于正修过程中的障碍,「昏沉、掉举」是属于破障,障碍。

『十六、昏沉者,令心于境,无堪任为性,能障轻安毗钵舍那为业。』

「昏沉」能令我们这念心,面对所缘境的时候无堪任;就是我们的明了性,如果忆念三宝的话,能够创造功德,但这时候明了性失掉了,创造功德的能力也失掉了,因此而没有堪任性。既然功能失掉了,内心就昏昧了。

『能障轻安毗钵舍那为业。』当昏沉生起时,那就达不到禅定轻安的功德,也就没有观慧─毗钵舍那,对诸法的实相不能如实了知,修「止」、修「观」都被障碍了。

『十七、掉举者,令心于境不寂静为性,能障行舍奢摩他为业。』

前面「昏沉」的相貌是寂静的,好比一个人睡觉时,心很寂静,但是不明了,内心一片黑暗。而「掉举」刚好相反,明了性还在、内心很清楚,但是不寂静,不能够在所缘境专一安住,心在五欲六尘中到处攀缘,不寂静。

『能障行舍奢摩他为业。』「行舍」是禅定功德之一,这时候对于禅定的功德、止的功德,就产生障碍了。

关于「昏沉」和「掉举」的过失,《宗大师》说昏沉的自体是「痴」。一个人打坐经常昏沉,如果不去对治,以后脑袋会空空、钝钝的,讲什么都听不懂,经常串习这个痴心所,将来可能会到畜生道去,所以这个昏沉很可怕。我们初学打坐的时候,脚也痛、腰也痛、心也散乱,不容易昏沈,因为脚痛让你睡不着觉。但是坐久了之后,腿也不痛、腰也不痛,就容易昏沉了。

「昏沉」的可怕在哪里呢?因为昏沉的出现,它是寂静的,使令我们容易错认消息,以为内心当中很寂静,不会想去对治它,它让你感到身心寂静,而这种寂静却是昏昧的。没有一个修行人愿意昏沉,都是身心太疲惫、又强迫自己打坐,因为精神体力都耗损掉了,心光外泄,没有精神、也没有体力了,你硬坐,明了性就生不起来。刚开始是身心失调,但是习惯了以后,睡得好、吃得饱,精神虽然很好,一坐,照样昏沉,为什么?已经养成习惯了!

过去,有一位佛学院同学,就是这样,他刚开始是「晚上」睡觉,到后来是连「白天」都睡觉。他白天怎么睡?他不能打坐,一打坐,你在旁边从一数到十啊,他一定昏沈。他也很奇怪,不打坐什么事都没有,精神非常充沛、讲话也大声、走路也很快,只要腿一盘就不得了,一、二、三、四、五、六、七、八、九、十,他一定睡着了!他睡觉他自己都不知道,你跟他说「你刚刚睡觉」,他说「我没有啊,我刚刚坐的很好啊!」因为昏沈在他心中串习的势力非常强大了,所以很难对治。但是你不对治,你就不断在增长你的愚痴啊!

我们一定要思惟昏沉的过患,这个烦恼不容易对治,比「掉举」还严重。「掉举」心不寂静、会扰动我们,我们会感到厌烦而去排斥它;但是「昏沉」的相貌是寂静的,很容易跟禅定的寂静混滥,所以一定要对治。我们常讲「入宝山空手回」,我们每天做定课,一堂功课做下来,得到很多的宝,身心又串习了一次功德、修行的功德又增上了。有些人却一点功德都没有,也是入宝山,但是他昏沉、明了性没有了,跟法就不能相应,这就是入宝山空手回啊!

而且昏沉的可怕怎么样呢?它下次它还会再来,你放纵一次,它一定又会来找你,你下次打坐,昏沉更厉害。就是这样。这个贼呀,你现在不对治它,你一天一天把它增长广大,以后就更难对治了;现在要用一分的力量对治,以后要用十分的力量。任何事情都是这样──串习,你一次又一次去串习烦恼,它的势力就渐渐加强;你一次又一次去串习正念,也是渐渐增强──「诸法无自性,一切从缘起」。总之,昏沉的过患是很大的!

不过,你也要注意一些相关事情,饭不要吃得太饱、不要吃太甜东西,因为甜的东西容易变成酸性,睡眠也要调得正常,饮食、睡眠都要留意。还有不要去做那些太劳耗神的事,减少精神的损耗。如果你已经昏沉了,打坐的时候不要闭眼睛,当然闭眼是养神啊,你看别人闭眼、你也跟着闭眼,人家有功夫明了性还在,你一闭眼、一片黑暗。修行要衡量自己的能力,你现在还不适合闭眼,打开眼睛让光明进来,就不容易昏沉;如果眼睛打开还会昏沉,那我建议你,不要坐了,起来拜佛。总之,就是一定要下定决心,不要让昏沉相续下去。

蕅益大师说:「既从心起,还从心灭。」烦恼是怎么生起的?不是别人给你的,是从你内心生起的,所以必须从你内心去对治它、消灭它。「既从心起,还从心灭」。这个「昏沉」和「掉举」在修止、修观当中,都要注意的。「掉举」就是不寂静,形相是很粗重的,一般来说,我们很容易观察得到。前面的昏沉是「痴」,掉举是跟「贪」有关系,你会在外面攀缘,就是对外境有染着,所以你才会攀缘。这个是我们修习正念正知的两种障碍,就是昏沉跟吊举。我们再看第二十:散乱。

『二十、散乱者,于诸所缘,令心流荡为性,能障正定,恶慧所依为业。』

散乱,是对于所缘境令心流荡,已经不能安住在所缘境了,这个时候到处流荡、飘流、到处攀缘。『能障正定,恶慧所依为业。』一个人散乱久了之后,在打坐当中经常打妄想,偶尔也会想出一个道理来,就会生起邪知邪见。当然这个道理是不合乎诸法真实相,所以说『恶慧所依为业』。就是你经常打妄想久了,也会在心中想出一套“玄妙”的道理出来,『恶慧所依为业』,这个是散乱。

关于「散乱」跟「掉举」,在《成唯识论》上说,掉举是「一境多解」,一个境界有多种理解;本来修止是不能分别的,修观才要分别,「修止」是无分别住,对于所缘境─或是佛号、或是数息,只有皈依的心,一次又一次去忆念;如果对一个境界产生很多的分别、理解,这个叫做「掉举」。而散乱是「一心多缘」,就是一个心去攀缘很多境界。由上可知:「掉举」是在一个境界产生很多分别,「散乱」是到很多境界去分别,不一样。「一心多缘」叫做散乱,「一境多解」叫掉举,两者有差别。我们看最后总结:

『此八徧于不善及有覆无记之二种染心故,名为大随烦恼。』前面这八个随烦恼,活动范围在于「不善」跟「有覆无记」两种染心,因为活动范围比较广大,所以安立为「大随烦恼」。

讲到这里,关于「根本烦恼、随烦恼」的相貌,已经全部解释完了。

我们会来到三宝,就是仰赖一念信心,相信三宝能够使令我们离苦得乐,三宝有「离苦得乐」的功能;我们在三宝当中,能够赚很多功德法财,这时候有些朋友会带我们去赚更多的钱,有些朋友是把我们的钱全给花光、把我们的钱偷光骗光,由于两个朋友对我们都很好,所以分辨不出,到底谁是好朋友、谁是坏朋友?怎么办呢?就要找一个善知识来引导。善知识告诉你说:我现在把「好朋友」画给你看,所谓好朋友是长得怎么样,你看到这个就是好朋友;坏朋友长得怎么样,他也画给你看。我们学习过了以后就可以判断什么是好朋友、什么是坏朋友,下次好朋友来,啊呀,你下次要继续来!看到坏朋友,我不再跟你来往了!这样我们所赚的法财就不会失掉了。

这是什么意思呢?意思是说:我们内心活动有善心所,也有恶心所;善心所会增长我们的功德,使令我们今生、来生成就可乐果报,让我们的生命不断增上,投生到更尊贵的法界去;而恶心所会使令我们今生、来生堕落到卑贱、不可乐的果报去。如果我们不研究《百法明门论》,我们就不知道什么是善,什么是恶,完全不知道!

佛陀有大智慧,把我们心中每个心念活动的相貌,都安立一个名称,好比我们对于五欲境界的染着,这种体性安立做「贪」;对于不如意的境界生起憎恚,安立做「瞋」;对于别人种种荣耀的事情,不耐他荣,不耐他荣的相貌安立做「嫉妒」;这样对内心的相貌,就很清楚了。也可以当作一面镜子,反照内心──喔,这是不好的心所,要断除;这是好的心所,要让它增长。所以对「百法」的心所了解以后,我们就知道,什么是坏朋友,会破坏我们功德的要厌离它、消灭它;什么是好朋友让它增长,比如信心、惭愧、精进等等,无贪无嗔无痴这都是好的朋友,应该增长。所以这些善、恶心所,我们都应该把它背起来。

再看第「六、不定」,这是「心所法」的最后一部分。

【六、不定四者:一、睡眠。二、恶作。三、寻。四、伺。】

看蕅益大师的注解,先解释什么叫「不定」:

『不定是善,不定是烦恼,不定徧一切心,不定徧一切地,故名不定。』

第一、不定是善性,不定是烦恼:是说以下这四个心所,它的体性,不决定是「善」,也不决定是「恶」。比方我们以「睡眠」来说,假设你睡眠的目的,是为了修行,休息是为了走更远的路,那你睡觉的动机是为了修行,就安立做「善」;如果你休息的目的,是为了放逸,那就是「恶」。看你用在什么情况,它的体性可善可恶,所以叫做「不定」─善、恶体性不决定。

第二、不定徧一切心:是说它不一定跟哪一个心相应,不决定。比如说睡眠,当然第七、第八识没有所谓睡眠,第八识、第七识永远在活动,从无始劫到现在、从现在到无始劫,没有成佛之前,第七、第八都不休息,只有前六识才会休息,所以它不决定徧一切心。

第三、不定徧一切地:是说它的范围也不决定。比如说睡眠在三界九地中,只有欲界的众生─「五趣杂居地」需要睡眠,色界以上的众生,色界的四禅、无色界的四空,这些众生都不睡觉的。初禅以上的众生它不用睡觉,所以它是不决定徧一切地。

『故名不定』,因为它有这三种不决定:体性不决定、所相应的心王不决定、活动范围也不决定,所以叫做「不定」。「不定」是这样安立的。

『一、睡眠者、令身不自在,心极暗昧,略缘境界为性;障观为业。』

「睡眠」对色身来说,让我们不得自在。我们清醒的时候,身体要活动很自在,手要往左边、往右边很自在,但是睡觉的时候,身体就不自在。而且『心极暗昧』,这时候内心的明了性就失掉了,对于所缘境不能说完全不能了解,『略缘』─就是若有若无,不能清楚分明。在睡眠的时候,有时候做梦也会有所缘境,但是这个梦境,好像有、又好像无,叫做「略缘」,不是很清楚分明。这是讲到内心的状态─『心极暗昧,略缘境界为性』,安立做「睡眠」。『障观为业』,其实睡眠对我们的观慧,也会有障碍;睡太多,打坐的时候,明了性会很粗重,整个脑筋昏昏盹盹的,因为睡觉长时间缺氧,第六意识就会昏盹,「障观」。

《瑜伽师地论》上说,引起睡眠有三种因缘:

第一是因为「饮食」引起的:人要吃饭、也一定要睡觉,你不睡觉,不可能,除非你不吃饭,你要吃饭、要消化东西,为了消化食物就一定要睡觉,这是生理上的需要。而饮食所引生的睡眠,差不多是四到六个小时。《瑜伽师地论》上说,四到六个小时睡眠是我们生理上必须的。

第二是因为「习惯」引生的:好比你习惯饭后一定要睡半小时,你已经一次又一次串习,下次不睡觉,就会觉得全身不舒服,因为生活习惯引生的。

第三是因为「放逸」:你对修行没有目标,悠悠泛泛,逮到时间就想去睡觉,因为放逸而随时都想睡觉,这是放逸引生的。如果睡眠调得适当,它是属于善心所;调得不适当,就是恶心所,所以不决定。

第二个「恶作」。「恶」就是羞耻的意思,对所作的事情感到羞耻。

『二、恶作者。追悔为性,障止为业。』

「恶作」这是对已经做过的事情,产生追忆、产生后悔;啊,这件事情不应该去做!一方面回忆已经做过的事,一方面后悔、追忆往事,然后再后悔。这样对修禅定就有障碍了─『障止为业』,心静不下来,不能寂静。

关于「追悔」有两种情况:

一、假设是对过去所作的「恶法」追悔,好比过去做了杀盗淫妄的恶法,现在皈依三宝、受了戒以后,「往昔所造诸恶业,皆由无始贪瞋痴,从身语意之所生,一切我今皆忏悔。」内心至诚向佛菩萨发露忏悔、至诚呵责自己,这是属于善业,对你的恶业有折损的力量,这时候恶作─追悔的角色就是「善」。

二、假设你对过去所作的「善法」追悔,好比曾经布施,但是现在后悔了,也会对布施的善业有所折损,这时候对善法的追悔,就安立做「恶」。

有时候我们对善法生起悔心,是跟「愚痴」有关。上次九二一大地震,有一位居士告诉我说:他曾经布施很多钱给埔里某一个道场,但这个道场全毁了,他说他实在很后悔。我说:你不要这样想!其实你布施波罗蜜,在你布施的当下:所观境是清净的道场,能布施的心也是清净的,心境和合,施波罗蜜种子早已成就了,地震不能破坏你的功德,是你后面的「悔心」,在破坏你的功德。

我们要有一个观念:一切功德是从哪里生起的?如果功德是从外面生起的,那当然地震会破坏它。但是从《唯识》的角度来说,不管是功德、罪业,没有任何东西是从外境生起的,没有。就是说:真正的布施,是你当时所缘的,是三宝的境界;而能布施的是一种清净心,清净的布施心跟清净的所缘境和合,这个功德就成就了。假设地震真的能够破坏我们的功德,那佛菩萨的功德早就被破坏掉了!佛菩萨行菩萨道时,也盖了很多寺庙,结果寺庙也都被破坏了,那佛菩萨的功德不就都失掉了?不是这个意思。

其实,我们是假借这样的因缘,来成就内心的功德。你的功德会破坏,是来自于与你的后悔,你自己以为你的功德会破坏,结果你后悔了,而这个后悔正是破坏你的功德,问题在这个地方。所以你以后得果报的时候很有钱,但是破产,所以你布施不要后悔。你看有些人出生时很有钱、长大之后很有钱、年老了还是很有钱、死后还是很有钱,他的钱财在一生当中,水不能淹、火不能烧、败家子也不能损、贼也不能骗,特别坚固;就是在行布施的时候──「方便时」、「根本时」、「成已时」都很坚固,没有一点后悔之心,所以得果报也特别坚固。

有些人布施之后舍不得──当初不应该布施二十万,应该留十万起来才对。好了,以后得果报,出生时很有钱、长大后很有钱,到了中年破产,得果报就有问题了,就是「追悔」的缘故。假设我们对善法产生追悔了,要赶快把心态调整一下。这个是讲到「恶作」,它是可善可恶,不决定。

今天先讲到这里,大家有没有问题?

问:……

答:平等正直,无功用住。不是受蕴,它不是属于受,不是我受的舍,它是行蕴的舍,不是我受的舍。这个五蕴:色受想行识,色当然是色法,受想行识都是属于心法。受跟想是两个心所,「触、作意、受、想、思」,受跟想刚好是五遍行的两个心所,因为这两个心所特别重要,所以五蕴里面特别独立起来,受跟想。识就是八识的心王,那行蕴是什么呢?其它所有的心所法,除了受想以外,都是属于行蕴,这个行就是活动,行蕴就是在五十一个心所当中,除了受想以外,都是属于行蕴,这样懂吗?因为五蕴里面:色是色法,识是八识心王,受想行都是心所法。

行蕴的功德比受想的功德大,受蕴不讲功德,受蕴是果报,受是感受,跟你过去的业力,跟你烦恼的淡薄有关系,果报不讲功德,果报是讲可乐不可乐。

这五十一个心所,大家可以把它背下来,多去体会,就能判断:什么是心中的贼?什么是心中的朋友?什么对临命终有很大的帮助,能带你到可乐的境界去;什么会害你,你要赶快对治。这五十一个心所,就像一面镜子,能够清楚地让你看到自己的内心状态。佛法讲「万法唯识」,生命是由我们内心状态来决定的,所以想要改造生命,一定要先认识自己的内心状态;而认识内心状态,最好的方法就是把五十一个心所背起来,你就知道什么是贼,什么是主人你就清楚了。