佛弟子文库

佛弟子文库(第十四讲)

我们讲到辛五、第十一 势至观。

我们其实在修学过程当中,有声闻道跟菩萨道。声闻法的修学是单一的,声闻人在修学过程当中,一路走来就是一个心态:他就是好好的都摄六根净念相续,直到自己了生脱死为止,他不管众生是怎么回事。

但是,菩萨道的心情就比较复杂了,你看看菩萨戒就知道,因为他要自利还要利他,而自利跟利他的心态是截然不同。菩萨道面对自己那是刚强──不能念要他念、不能专要他专、不能断要他断,菩萨面对自己是没有商量余地的;但是他面对众生,他处处包容、广设方便、等待适当的时机,他要有无量无边的胸量和耐性,这完全不同。

所以,当你要行菩萨道的时候,你是两种心态:对外,现出观世音菩萨的千手千眼;对内,那是大势至菩萨的这种完全不讲人情,完全是一种刚强的一面。所以其实大势至菩萨多分来说,是比较偏重在大力、大势,就是一种自我调伏的威德力比较多,我们看看他的相貌表现出来的跟观世音菩萨是有一点不同。我们往下看会更清楚,我们看经文:

(六)天冠庄严

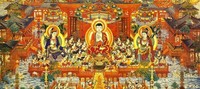

此菩萨天冠有五百宝华;一一宝华,有五百宝台;一一台中,十方诸佛净妙国土广长之相,皆于中现。

佛陀介绍大势至菩萨也是一样,从头乃至于手、脚,也是从上而下介绍的。说是这个菩萨的天冠,他的帽子有五百朵宝华;一一宝华,有五百座宝台;一一宝台,能够显现十方诸佛净妙国土、演说妙法的广长之相。都在这个花台当中显现。在花台当中,有十方诸佛演说佛法的相貌。

(七)肉髻宝瓶

顶上肉髻,如钵头摩华;于肉髻上,有一宝瓶,盛诸光明,普现佛事。

那么头顶的肉髻,犹如红色的莲华;钵头摩华是指红色的莲华。在肉髻上面有一个宝瓶;宝瓶当中,盛诸光明─充满着光明,显现出菩萨自利利他的种种波罗蜜。

(八)余同观音

余诸身相,如观世音等无有异。

那么其余的身相跟观世音菩萨等无有异。

观世音菩萨的头顶,是一尊阿弥陀佛他的本师;这个大势至菩萨是一个宝瓶。这个宝有古人解释说:这个宝瓶面放什么?说是大势至菩萨在因地的时候很孝顺,他虽然出了家修行,他父母早往生了,他就把他父母的这个骨灰,把他装在宝瓶挂在头上,表示对父母亲的一种孝养,有这么一说,在里面是放着这个他父母亲的这个舍利骨灰,表示孝养父母。前面是恭敬师长,这个是孝养父母。我们再往下,那么这个地方,以下就更能表现出大势至菩萨的特色,就是他的这个坐态跟他的动态,先看大势至菩萨动态的表现是怎么回事,我们看经文:

(九)地行妙用

此菩萨行时,十方世界一切震动;当地动处,有五百亿宝华;一一宝华,庄严高显,如极乐世界。

我们看大势至菩萨在行动的时候,在动态是怎么回事?说这个菩萨在行走的时候,十方世界一切震动,表示菩萨的威德力,他能够突破一切障碍,菩萨的行力强;在震动的地方有五百亿宝华涌现;一一的宝华它的庄严大小,就跟极乐世界的七宝池、八功德水的莲华一样的庄严、这么样的高大。这是讲到菩萨在行动时,能够触动大地的震动。

(十)坐相妙用

此菩萨坐时,七宝国土一时动摇。从下方金光佛刹,乃至上方光明王佛刹,于其中间,无量尘数分身无量寿佛、分身观世音、大势至,皆悉云集极乐国土,畟塞空中,坐莲华座,演说妙法,度苦众生。

第二个,菩萨坐的时候,即便菩萨是静静的在蒲团安坐,他所居住的七宝国土也会产生动摇,怎么动摇呢?他说从最下方的金刚佛刹,乃至最上方的光明王佛刹,最上和最下,那么在这中间的国土当中,有无量无数分身阿弥陀佛、分身观世音菩萨、大势至菩萨,都云集到极乐国土,充满在虚空当中,各个坐的莲华座,演说妙法,来度脱苦恼的众生。

这个地方,我们可以看得出大势至菩萨他的那个震动,走路的时候也是大地震动,安坐的时候也是大地震动。当然震动从修行的角度,震动表示一种突破的意思。

但是从佛法的角度来讲震动,它也表示变化,但是它往好的方向变;比方说佛陀八相成道,有四个相状是大地震动──佛陀出生的时候,大地六种震动,在黑暗当中,即将有光明出现,有人要出来说法——出生;第二个成道的时候,大地六种震动;第三个佛陀初转法轮的时候,大地六种震动;第四个佛陀入涅槃的时候,太阳要消失的时候,大地六种震动,有这四种情况。

当然我们诸位如果你们受过戒,诸位你们还记得吗,你们在受戒的时候,是怎么得戒体的?第一个要观想,对不对?你肯定要观想,不能在那个地方打妄想,打妄想得不到戒体,要境相应。什么叫做境呢?观想一切有情无情,都是你持戒的对象;以前这些境界都是你造业的对象,现在变成你持戒修行的对象,十法界有情无情。那你用什么心态呢?用誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生,这三种增上心来跟这个境相应。

当心境相应的时候,第一个观想什么?大地震动!你一念的发心,大地震动,涌出白色的云雾:第二个充满在头顶上方;第三个云雾从头顶灌进去,充满你的身心,过去的烦恼黑水就从脚掌排出来,跟大地结合变成堆肥。从今以后,你就是法王座下添新生,你的身、口、意充满了戒体,是一个新生命的开始,对不对?受戒它也是六种震动,表示我的生命从今以后开始变化!

为什么在修行当中很强调震动、变化?当然,如果你是看天台宗,那就不觉得,因为天台宗讲到真如都是不生不灭的;但是你学唯识,你就会知道这个很重要。

《唯识学》他在解读人生,他认为人是有情识,这个识就是情感。这个情感是什么呢?就是第七意识的这种执着。你如果读唯识你会发觉人要改变很困难,非常困难──你前生喜欢喝咖啡,今生也一定喜欢喝咖啡;你前生喜欢喝茶,今生也一定喜欢喝茶,你没办法改变的。因为什么?因为唯识学讲种现相熏,说你因为阿赖耶识有种子,你为什么喜欢它呢?你有这个种子,有这个潜在的功能,所以这个种子起现行,你造作以后,现行又熏种子,就产生辗转相续恶性循环。你有这个倾向,你就会去做它;你做它的时候,又加强你的倾向。

所以《唯识学》说,我们一个人要改变几乎不可能,很难。因为有等流性──你有这种个性,你就容易生长在这种环境;有这种环境,你又很习惯造这种业;你造了这种业,使令你来世又投胎在这种环境;他这个是一种种子起现行,现行熏种子──第八识的种子,把你习惯性的第六意识思考创造出来,第六意识的造作,又回去加强第八识的种子。所以才为什么说这个人做蚂蚁,七佛住世犹为蚁子,没办法改变!

除非有一天你遇到《楞严经》,开始回光返照──用我空、法空的智慧,观察一念心─你从什么地方来?说我这个烦恼习气这么多的想法、这么多个性,是怎么有的?我们以前是心随妄转,你喜欢做什么就做什么。但是有一天你开始回光返照,去你内心深处去找答案。我们现在已经忘却来时路,我从什么地方来,现在大家都忘得差不多了。都不知道家在哪里?因为离家太远。那么《楞严经》说:你从什么地方来?找到你生命的根源、找到生命最初的本来面目,这时候你才真实的开始改变,大地六种震动就是这个意思。

一个人要改变,只有一种情况,就是你自己愿意改变,谁拿你都没有办法。你不要以为说你念佛念了三十年,个性还是这样,很正常,因为你不想改变;佛陀可以进入到你的心中,他可以现出无量的相状,但是他不能帮你改变,没办法,没那么容易!一定是你自己要改变,佛陀才有办法帮助你。

所以你看念佛圆通章,他表示的是一种自我调伏。你看观世音菩萨他的相状,他是以手为主─利他是手,现出慈悲的光明,普遍的摄受众生,他是一种调柔相。但是大势至菩萨他是脚,他那个脚在走路的时候,十方世界一切震动;他的脚,双腿一盘的时候,七宝国土一时动摇,都是在调伏我们的妄想习气。诸位你看《念佛圆通章》它的结尾:佛问圆通,我无选择,都摄六根,净念相继,得三摩地,斯为第一,他是收摄六根。所以你看,他一旦坐的时候,那些分身的阿弥陀佛,观世音菩萨、大势至菩萨分身开始汇集。所以我们在利他的时候,是普门示现;但是你到了佛堂以后,你开始要都摄六根,把所有的分心全集中起来,这是自利和利他心态上的不同。

诸位你如果去莲因寺,会发觉到有一个特色,你看忏公师父,他把大殿庄严得跟皇宫一样,法王住的地方,那是各式各样的庄严──有莲华的庄严、光明灯、幡盖,全部那是五花八门,非常多元化。但是如果有因缘到忏公师父的寮房,完全不一样的世界,非常的单调,忏公师父的寮房就是一张很古旧的桌子、然后几张椅子、然后旁边一个床铺,就这个样。所以你要是从大殿进入到忏公师父的寮房,就像进入到另一个世界,这两个好像兜不太起来。其实,这是忏公师父他老人家的精神,这就对了,摄受众生,那普门示现,大殿是给大家用的,大家要生起欢喜心、恭敬心;但是他自受用的时候,他的寮房很单纯。我们可以这样讲:老人家在设计佛堂的时候、大殿的时候,是取观世音菩萨的精神,但是他自己佛堂设计是取大势至菩萨的精神,修行越简单越好。你个人用功和利他那是两回事。好,我们看最后一段经文:

(十一)结示观名

作此观者,名为观见大势至菩萨,是为观大势至菩萨色身相;观此菩萨者,名第十一观。

这一段做个总结,说:我们能够做前面的大势至菩萨观,这个是观察大势至菩萨的真实色身之相,这是第十一观。这样观有什么功德呢?

(十二)观成之益

除无数劫阿僧祇生死之罪。作是观者,不处胞胎,常游诸佛净妙国土。

第一个,从现世的安乐来说:我们过去生所造的种种五逆十恶的生死重罪,在观想菩萨的相状过程当中,能够灭除我们的生死重罪,这个是讲到今生的安乐。其次,讲到来生的功德:我们在做这个观的时候,我们来生不处胞胎。三界的轮回都是以胞胎为主,不处胞胎表示可以往生到极乐世界莲华化生,化身以后能够常游诸佛净妙国土,得到身心自在,(十三)总辨观成

此观成已,名为具足观观世音、大势至。

此观成已,名为具足观想观世音菩萨、大势至菩萨。那么这个地方其实整个正报的观想─阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨,其实是圆满了。这个观想它是怎么回事啊?在《楞严经》讲到观想的修行,它讲一个譬喻说,为什么我们要观佛菩萨的相状?这叫做如染香人身有香气。菩萨的一个相状的出现,那不是简单的,三祇修福慧,百劫修相好,菩萨的相状是一种功德所成就的。所以他的相状在我们身口意运转的时候,就像我们的身上没有香气,但是我们经常把佛菩萨的相状在心中转来转去,我们身上也有戒定慧的香气,他有一种所谓的净法熏习──功德熏习的意思。

在《楞严经》里面讲到,说我们心中经常出现什么相状,会影响我们来世的轮回。它讲很多,它讲到这个十二类生,我们讲畜生道就好了,这个人跟畜生,它说你一个人的相状,经常生起一种欲想的相状,你这个人很重感情、有情有欲,那你来生是胎生,因为有情有欲的相状是粗重相,所以你就会在地上活动。那为什么它做鸟呢?同样是畜生,为什么有些畜生是在地上跑,有些是在空中飞呢?《楞严经》说这个人他心中的相状,轻举躁动,他这个人做什么事没有定性,一个东西玩几天就没有兴趣,所以能够做鸟,就是他的相状是一种动相,动颠倒。他的相状是没什么定性的,你看那个鸟飞到地上,在地上叼两口,然后东看看西看看,又飞走了,鸟类的众生没什么耐性。而这当中的动态有两种:一种是天上的飞鸟,一种是水类的鱼,叫卵生。胎生是属于欲想颠倒,他是有情、有欲的;卵生是属于动颠倒,他的心躁动的。

那么湿生呢?说是为什么同样畜生,他会变成湿生。湿就是他遇到水、光明温暖它就会化生,从水里面化生。这种人的相状喜欢趋炎附势、唯利是图,他看谁有福报,就喜欢靠上去,那么这种人是属于趣,趣就趣向。他的心经常喜欢攀缘别人,以这个攀缘为相状,来生就容易变成湿生。什么叫化生呢?化就是假托,他喜欢假托A去伤害B;喜欢用假托的情况,就变成化生;像蝴蝶小时候是毛毛虫,长大之后变成蝴蝶,化身,它就是以假托为相。

这是讲到众生轮回的相状,是属于一种颠倒相,所以我们心中经常生起颠倒相,就是是心作众生,结果是心是众生。我们在生命的恶性循环当中,过去造了很多颠倒的罪业、生起颠倒的烦恼,所以我们很容易生起过去的等流习气、产生颠倒的相状。怎么办呢?怎么改变呢?佛菩萨有无量的功德方便,他设定了很多相状,然后进入到我们心中,让我们产生变化──诸佛如来是法界身,入一切众生心想中,我们是心作佛,是心是佛。我们开始忆念阿弥陀佛的功德、忆念观世音菩萨的功德、忆念大势至菩萨的功德,我们就身有香气,是这个意思。

这个观想当然你要信心具足,你要相信这个是十方诸佛、菩萨的化身,你用真实的信心去观想诸佛的相状,那真的是消除罪障,乃至于未来能够常游诸佛国土;就是以真实的相状,来破除我们过去的颠倒相,是这个意思,叫做如染香人,身有香气啊!好,我们看最后一段,辛六,第十二的普往生观:

辛六、第十二 普往生观

这个地方我们解释一下,其实到这个地方,整个依报、正报的观已经结束了、圆满了,这以下两个观是做一个总结,做一个收尾。

这个普,我们解释一下,普就是普遍,普遍有两层意思:

第一个,从他所修行的内容来说:它是普遍的含摄一切依正庄严。前面的观想都是单一的依报,或者单一的正报,那么以下是一个综合式的,涵盖一切的依、正二报,所以叫普遍,这个是约着从修行的内涵来说。

第二个,约着他所加被的根机:就是这个比较简单,人人都可以修,所以他普被三根,叫做普遍。好,我们看经文:

(一)结前启后

见此事时。

(二)作自生想

当起自心生于西方极乐世界,于莲华中,结跏趺坐;作莲华合想,作莲华开想。莲华开时,有五百色光来照身想,眼目开想,见佛菩萨满虚空中,水鸟树林及与诸佛所出音声,皆演妙法,与十二部经合。

见此事时,此包括前面的依报、正报,观想成就以后,我们接下来要做两个观想,这两个观想非常重要,古德说这两观想你要前面修不起来,你起码这两个要把它修起来:

第一个,当起自心生于西方极乐世界,于莲华中,结跏趺坐。

就是你要观想你这一念心,你这一念明了的心跑到那里去了呢?他投生到极乐世界七宝池、八功德水的莲华去了。这么莲华干什么呢?结跏趺坐,在那个地方双盘。你要经常观想你的心,是投生到莲华当中,而不是投生到胞胎当中。那么投生到莲华以后,结跏趺坐干什么呢?做有两件事:

第一个,作莲华合想,作莲华开想:那么你到莲华的第一件事情,观想莲华是合起来,因为你这个时候,你莲华还在娑婆世界,是吧,所以合起来。然后一刹那间离五浊,屈伸臂顷到莲池,观想这个莲华飞到极乐世界去,然后飞到以后莲华再把它打开。这第一件事情,观想自身在莲华当中端坐,这第一个。

第二个,莲华开了之后,你要看到佛菩萨现前,有五百色的光明来照耀我的色身。这个地方后面说到:我们到极乐世界华开见佛的时候,第一个佛菩萨不是马上说法,大部分是用光明来照我们,为什么呢?消业障。照了以后我们的心眼就打开了,心眼打开就是指业障消除、智慧开启。这个时候见到佛菩萨的正报,阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨充满虚空当中,正报庄严。那么旁边八功德水、鸟类、树林、还有各种的诸佛演说种种音声,来演说妙法跟大乘的十二部经合。

(三)定散常忆

若出定之时,忆持不失。

这个地方就是说:首先我们观想在娑婆世界,因为我们一念的清净的信仰还有愿力,就出现一朵莲华,然后我们到了莲华以后,莲华合起来,然后莲华就飞到极乐世界的八功德水,打开。打开以后干什么呢?佛陀放光照我们、为我们说法。这个是在入观的时候是这样,但是你出观的时候,也要把这件事情经常的放在心中,忆持不失。好,我们接着往下看:

(四)结示观名

见此事已,名见无量寿佛极乐世界,是为普观想,名第十二观。

(五)三圣来现

无量寿佛化身无数,与观世音及大势至,常来至此行人之所。

我们见到极乐世界依正二报以后,就是见到无量寿佛极乐世界,是为普观想,或者讲普往生观。那么无量寿佛化身无数,与观世音菩萨、大势至菩萨,就经常能够跟我们修修行人感应道交,因为你经常观想跟莲华感应,跟阿弥陀佛的光明感应,我们就是跟阿弥陀佛经常在交流的意思。

古德说,这个观法你最好每天晚上睡觉前观一次,这个观很重要!这个观对往生来说很重要!这个观法有两层意思:

第一个熏修念死无常:

我们凡夫最可怕的执着就是常见,我们昨天活在这个世界上、我们今天也活在这个世界上,这样一天一天过了以后,我们产生一种什么错觉,我们就假设我们以后永远活在这个世界上,这是一个很严重的错觉。因为我们去年在这个世间上活着,然后我们今年也在这个世间上好好的活着,那么我们也会假设明年也会这样子,乃至后年也会这样子。然后我们就开始做一种无止境的布局,我们就无量无边的贪求。因为我们既然假设我们要活在这个世界上,我们要做很多的准备。等到死亡到来的时候,糟糕啦,没办法接受,手忙脚乱。所以这个地方就是提醒告诉我们,死亡总有一天要到来,我们在娑婆世界是一个客人。

念死无常就是告诉我平常要慢慢慢慢放下;临终的放下,我跟大家讲那是慢慢放下的,你不是六祖大师,可以突然间放下,这种人太少;我们是今天放下一点、明天放下一点,我们一般人都是渐修的──理可顿悟、事要渐修。所以你每一天的观想你到莲华、到极乐世界去一次,你就会提醒自己,原来娑婆世界是一个过客,你会做暂时想。这是第一个熏修念死无常。

第二个熏习往生的愿力:

我们一个人会做很多的规划,但是更重要的是来生你要去哪里?你一定要规划好。很多净土宗的人念佛,但是他不一定有来生的规划,比方说他念佛,他遇到癌症的威胁,他还是恐惧,他面临死亡威胁的时候他还是恐惧。可见得他对来生的规划没有明确。我们一般人的生命大概都规划到今生,你什么时候读书、什么时候工作、什么时候退休、然后怎么怎么的……那么今生死了以后,后半段死亡以后呢,就一片空白,这个不对啊。

当你想到死亡的时候你会恐惧,表示你来生没有规划。因为我们对一个不知的东西才会恐惧,你以为你会去一个陌生、一个不可测的世界,所以你恐惧;你看我们遇到黑暗为什么会恐惧,因为我们不知道黑暗前面是什么。所以一个临终的人,临终要做到生死无惧,你一定要把来生这一条路走得很熟,所以蕅益大师说:修净土宗的人,你要欲得熟处转生,先须生处转熟!

熟处就是说,什么是熟处呢?世间的这些尘劳事务、五欲境界都是熟处。就是说你要一个人放下世间的因缘,你先要把来生的因缘先提起来,就是生处──对极乐世界的功德庄严,你要经常这条路要走得熟悉,说清楚一点就是:一定要做好来生的规划,才可能把今生的因缘放下。净土宗是用来生带动今生,我们是为了未来,所以净土宗是活在未来,禅宗是讲活在当下,那是禅宗讲的,活在当下我们没有意见,净土宗是我今暂作娑婆客,不久莲池会上人,净土宗是为了未来而活的,活在未来,他随时准备走。

所以这个熏修,它本身的意思第一个告诉你:你今生一定要死亡,第二个你死亡以后你去哪里呢?你一定要到极乐世界,那么受到阿弥陀佛光明的摄受、受到阿弥陀佛说法的开导,每天都要把这些因缘走一趟,把它由生转熟,这个叫普往生观。

我们前面的熏习阿弥陀佛的相状、熏习观世音菩萨的相状、大势至菩萨的相状,并没有明确说要往生;只是说把这个相状来消我的业障、来启发我的善根而已,这个地方就实际的付诸行动了。我们看下一个:

辛七、第十三 杂明佛菩萨相观

这个杂就是参杂,它也是综合式的。那么前面是综合式,此观也是综合式,那这两个有什么差别呢?前面的普往生观是讲到临终的往生,这一观是指到往生以后你干什么事,往生以后的事情。

那么前面的普往生观,是提醒一个净土宗的人,要赶紧做好来生的规划,你要把来生的道路赶紧把它铺出来,不能等到临命终的时候,唉,你说我来生怎么去哪里都不知道?这就糟糕了!一定要在死亡到来之前,把来生的路先把它照出来,照出来以后,第二个我们要想说,我们到了极乐世界有什么样的相状出现。

(一)正告当机

佛告阿难及韦提希:若欲至心生西方者。

佛陀告诉阿难及韦提希:你真实要往生西方的人,除了普往生观以外,你要经常跟诸佛菩萨结缘,怎么结缘呢?

(二)先观小身

先当观于一丈六像,在池水上。

我们看到前面的阿弥陀佛观那是阿弥陀佛有八万四千相、一一相有八万四千好、一一好有八万四千光明。那八万四千是不可思议的境界,但是在这个地方讲丈六的像状,这个就容易观了,一丈三米三就比较容易观了。而阿弥陀佛就站在七宝池、八功德水的莲华台上,就是我们往生之后有阿弥陀佛站在那里,当然旁边还有观世音菩萨、大势至菩萨。

(三)佛力得成

如先所说:无量寿佛,身量无边,非是凡夫心力所及;然彼如来宿愿力故,有忆想者,必得成就。

(四)比较显胜

但想佛像,得无量福,况复观佛具足身相。

那么如先所说,无量寿佛他的身量无边,他的色身不是凡夫所能观想的;但是如来有宿愿力,他有四十八愿──有忆想者,必得成就,除了想象,我们可以去忆念他的功德,就可以感应道交。所以我们相像佛像,就能够得无量福德,何况能够观佛的种种的功德相呢!

这个地方我们说一下:前面的我们偏重在观想,观想当然就是偏重在一种实体的相状──于境取相。但事实上我们的心比较暗钝、比较羸弱,我们很少有人可以把阿弥陀佛的八万四千相、一一相有八万四千好、一一好有八万四千光明观出来,所以实体的相状,对我们凡夫来说有一点强人所难,超出我们的负荷。所以佛菩萨要有一个方便,他说:你用忆念的方式,可以忆想,你可以把忆念的这个方式加进来。那么这个忆念的方式,本经这样子讲就有一点跟《念佛圆通章》有相融通的意思,因为《念佛圆通章》是讲忆念──若众生心忆佛念佛,现前当来必定见佛。

那么讲出一个譬喻说:诸法因缘生,人跟人之间,在这么浩大的宇宙当中,为什么你跟他会相遇呢?因为你前生忆念他的优点、忆念他的好处,他也忆念你的好处,两个人就相遇了。所以在这么多人群当中,你看到他起欢喜心、他看到你也起欢喜心,两个人就结合了。如果你单方面的忆念他,他早就把你忘掉了,你们来生在一起就产生不了感应,因为单方面的忆念没有用。

这是什么意思呢?就是说:虽然我没办法观想阿弥陀佛的相状,但是起码我可以忆念他的功德!阿弥陀佛有无量的光明,他可以照耀,我们忆念他四十八愿的第十八愿。阿弥陀佛光明可以照我,临终可以摄受我,我可以忆念他的德行啊,这个忆念德行这个事情是比较抽象的,你就容易做到。人跟人之间的感应,这个忆念是很重要。

过去在《读者文摘》讲一个实际的公案:他说在美国的高速公路,有一天发生重大的车祸,有一台轿车被撞成几乎是,那个轿车几乎撞烂了,那里面的驾驶者肯定要死掉了,那么这个时候,这个轿车被拖到路旁的时候,道路就畅通了,但是突然有一个开车的人,一个老太太她是基督徒,她往左边望了一眼那个车,她没有看到人只看到车而已,就起慈悲心为他祷告──愿主的光明能够照耀这个死者,让他的灵魂能够得到安息!她祷告以后就走了。

过了几天以后,有人来敲她的门,对她说:某某人啊,我跟你其实没有见过面,我也不认识你,但是你记得吗?在几天前你经过高速公路的时候,发生重大车祸,车子里的人就是我。其实我那个时候,我的神识已经被撞得跳到虚空中,我已经死掉了,我感到非常恐惧不安。但是我感受到有一个很温暖的光明,在为我祷告、为我祝福,我看到你为我祷告我很感激你,也因为你对我的祷告,我感受到身上一种光明,我又回到人世间来。我当时看到你的车牌,所以我找到了你,我来跟你感激,是你把我从死神中救回来!不是医生,是你。是你那份虔诚的祷告。

诸位想想看,这位祷告者,她可以把她的心念的功德传输给对方,她也不知道这个对方长得怎么样子,她只是去用忆念,我今天把我祷告的功德回向给某某人,结果他得到了。所以在这个地方,佛陀就是说当你觉得观想有困难的时候,你可以用忆想──观其像、忆其德,忆念佛菩萨的功德也可以。忆念是比较抽象,我们可以观想阿弥陀佛放光照我,光明当中有四十八愿可以救拔我,让我今生消业障、让我临终往生,就是透过忆念,把这个功德的这种相貌放进来,是这个意思。好,我们看最后一段:

(五)自在所现

阿弥陀佛,神通如意,于十方国,变现自在。或现大身,满虚空中;或现小身,丈六八尺。所现之形,皆真金色;圆光化佛,及宝莲华,如上所说。

阿弥陀佛,神通如意,阿弥陀佛祂有广大的自在力。什么自在力呢?他可以在十方的众生世界,做种种色身小大的变化自在,他可以现出大身,八万四千相在虚空中;他也可以变成小身,比方说现丈六相,或者八尺相。忏公师父的拜佛观想,他就说:佛陀八尺金身放金光,他就观想八尺相。但是所现的身相都是真金色,圆光化佛跟宝莲华,如上所说,只是身体小一点。

(六)菩萨助化

观世音菩萨及大势至,于一切处,身同众生。但观首相,知是观世音,知是大势至。此二菩萨,助阿弥陀佛,普化一切。

那么观世音菩萨和大势至菩萨,于一切处,身同众生。所以到这个地方已经把佛菩萨人性化了,不再是说是几万由旬、几千由旬了,就是用人的身高来拟同佛菩萨的身相,身同众生。那么我们观察菩萨的首相,知道是观世音、知道是大势至,因为观世音菩萨头顶上是一尊立佛——阿弥陀佛;大势至菩萨的头顶是一个宝瓶,不太一样。此二菩萨帮助阿弥陀佛普化一切。

(七)结示观名

是为杂想观,名第十三观。

杂想观的目的,就是让你心中有佛,你心中存念阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨,经常忆念他们的功德、经常忆念他跟你同在,是这个意思。你不一定要透过相状,你可以忆念他的一种无相的功德。

忏公师父每次教蒙山施食,都会教很多咒语,当然忏公师父的咒语发音很标准,他是用梵音的。但是他不管怎么,教完他一定会讲一个公案,这个公案我也跟大家分享一下:

他说有一个上师,带了几位徒弟在行走的时候,在高山上看到有一个茅蓬上面大放光明,出现了大白伞盖。他心想这个茅蓬一定有大修行者,所以他就去拜访。这位大修行者很谦卑,就跟上师顶礼,上师问说:你是修什么法门?修得这么好。他回答说:没有了,我只会每天修:我就念嗡嘛呢呗咪牛。这位上师说:你念得不错,但是不是这样念的,要念:嗡嘛呢呗咪吽才对!喔,修行者听了很感谢上师,就跟他顶礼。讲完之后,这位上师就离开了。

离开以后他再往后一看,唉,这个茅蓬的光明消失了!宝盖也没有了!上师就很紧张,赶紧走回去跟修行者说:对不起啊,我刚刚教你教错了,嗡嘛呢呗咪吽不对,你还是念嗡嘛呢呗咪牛好了,等这个上师走了之后,回头一看,茅蓬上面的光明、大白伞盖又再出现了!

当然这个地方说明什么事情?心态比相状更重要啊!就是说:我们没有能力很清楚把佛菩萨的相状观出来;但是我们真的想跟阿弥陀佛感应道交、我们不喜欢继续活在过去的妄想中,那么现在有两个选择:第一个,跟着过去的妄想走,继续流转,这个就比较容易,这个是熟境界;第二个,我从今以后选择跟着阿弥陀佛的光明走,灭恶生善、求生净土。

但是这个地方有个问题,就是说,我们没有太大的力量把阿弥陀佛的相状观出来,但是我们可以用忆念──忆念他的功德,生起强大的信仰、产生坚定的愿力,我们照样可以往生。为什么?因为阿弥陀佛的法身有无量的自在力!这个有讲,阿弥陀佛,神通如意,于十方国,变现自在,或现大身满虚空中;或现小身,丈六八尺。阿弥陀佛的法身有自在力,他可以用任何的方式,入一切众生心想中;这个地方主要是讲这个理念──佛菩萨是有善巧变化的,他不是一个固态固定死的东西。

好,到这里,等于是整个《观经》的因地修学,所谓的十三观全部圆满了,那么以后呢就讲到果地的功德,讲到三辈九品。