佛弟子文库

佛弟子文库(第五讲)

请大家打开讲义第十面,甲二、正说分。

我们在研究世间的学问,跟研究佛法的教理,它的目的是有所不同。世间的学问是增长我们生活上的知识,佛法教理的学习,能够成就我们生命中的功德。

从大乘的角度来说,我们要成就三种功德:

一、安乐的功德

第一个最基本的,是安乐的功德。就是透过修持人天法门,比方说布施、持戒、忍辱,以善业力来创造一种来生安乐的果报,当然这个安乐果报,是不圆满,有障碍的。

在本经当中,我们可以看到韦提希夫人对于安乐的果报,她提出了两种障碍:第一个多不善聚。比如频婆娑罗王,身为一个国王,他能在五欲中得大自在,但是过去生跟他的儿子阿阇世王有恶逆的因缘,所以今生注定要被他儿子活活的饿死。所以在这种安乐果报在受用快乐的时候,他也是有诸多的忧愁苦恼,你看频婆罗王的下场是被饿死的,一个大国王。所以在安乐当中,第一个有忧愁苦恼的障碍叫多不善聚。着很多恶逆的因缘,这个快乐当中夹带很多恶逆的因缘。

第二个、三涂盈满。那么快乐的果报,我们一个凡夫众生是有所执着的,会产生颠倒想,就会产生放逸。所以在放逸当中,会造作很多的罪业,来生就可能堕入到三恶道去,所以快乐果报的本身,有三涂的危机,所以叫三涂盈满。佛陀在经典当中,我们看佛陀对人天的快乐,佛陀说人天的快乐是有过失的!

夹杂过失的快乐──譬如美食,夹杂毒药,初虽美味,终成大患。

所以我们看大乘经典里面,佛陀讲到人天乘的快乐,佛陀的口气是诃责的,并不是赞美的。所以这个安乐的果报是一种基本,道前基础,我们大乘佛法不把安乐的果报当作目标,当作一种基础,叫作持戒为本。

二、解脱的功德

安乐的果报,进一步就是解脱的功德。从安乐的果报进入到解脱的功德,这个根本心态,是从一种慈悲心转成出离心。你一定要有出离的道心,开始修学无常、无我的智慧。

你做慈善事业不太需要什么智慧,只要有信仰,你相信善业能够招感安乐的果报,罪业招感痛苦的果报,你有这样的信仰就够了,不要智慧,慈善事业不太需要什么智慧,只要你有善心、有行动,就可以成就安乐的果报。

但是,出世间的解脱,那你就得有般若波罗蜜的智慧,你能够如实的看到生命的真相,而不是看到假相,是看到假相的背后是有一种真理,生命是无常变化的。所以我们知道我们在快乐当中,其实是很没有安全感的,因为生命是动态的、变化的,你看你今天和昨天不一样,你也可以预知明天和今天不一样,所以从无常观,我们对来生充满了无数的变数。

所以每一个三界内的众生,他的心啊,都是没有安全感的,而且福报愈大的人,愈没有安全感,因为他知道总有一天,所有的一切都会失去,这种无常的感觉就是苦──无常故苦。因为你不知道明天会发生什么事,你的心是不安稳的!所以从无常当中我们可以体会到生命的痛苦,而且我们对痛苦,我们没办法去改变,没有自主性──苦即无我。

所以从无常故苦、苦即无我当中,而证得我空之真理,从人天的安乐,提升到出世间的解脱;所以在大乘佛法当中我们从一种人天的善法,而提升到一种我空之真理,这就是所谓解脱的功德。

三、庄严的功德

第三个是本经所要诠释的,是一种庄严的功德,不但是从出世间空性的解脱,而且创造诸佛无量的功德庄严──种种的依报和正报的自在跟庄严。这是我们大乘佛法最高的境界,追求一种庄严的功德!

我们看经文的序分当中,其实韦提希夫人受到她儿子的刺激,她刚开始对佛陀祈求是:唯愿世尊为我广说无忧恼处,我当往生,无忧恼处。感觉上,她的祈请偏重在离开痛苦、偏重在解脱的功德。但是佛陀看她是大乘种性,佛陀是开显庄严的功德,不但无有众苦,而且是但受诸乐。她祈求一种解脱之法,佛陀是给她一种大乘的庄严之法。

前面的序分我们已经说过了,韦提希夫人她提出了两大请求:第一个、希望佛陀为她宣说无忧恼处,我当往生,是从果地的功德来祈求;第二个、她希望佛陀教我观于清净业处,我因地应该如何来修学。她等于是祈求了整个净土的因果内容:净土的果地功德,应该怎么选择?净土的因地修学,应该如何来修学?提出了两个问题。我们从正说分以后,佛陀都是在回答这两个问题。

甲二、正说分。分二:乙一、酬二问。乙二、明利益。

乙一、酬二问。分二:丙一、酬前生处。丙二、酬前净业。

丙一、酬前生处

我们看甲二的正说分,分成两科,第一科酬二问,酬答韦提希夫人的两个问题;第二个说明意义。

酬二问是主要的经文的结构,都在酬二问,酬二问当中分成两段,第一个酬前生处,第二个酬前净业。

生处,就是我要往生到无忧恼处,这地方是偏重在选择净土的功德,这个地方有三小段,我们先看第一段,放光现刹,请合掌。

(一)放光现刹:

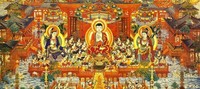

尔时世尊放眉间光,其光金色,遍照十方无量世界,还住佛顶,化为金台,如须弥山;十方诸佛净妙国土,皆于中现。或有国土七宝合成;复有国土,纯是莲华;复有国土,如自在天宫;复有国土,如玻璃镜。十方国土,皆于中现。有如是等无量诸佛国土,严显可观,令韦提希见。

这地方,佛陀先酬答韦提希夫人第一个问题,说希望佛陀能为我广泛的解说、为我介绍在这个世界当中,有没有真正能够没有忧愁、没有苦恼的处所呢?这时候,尔时世尊,就在夫人请法以后,佛陀在眉间就放出金色的光明,这个光明,普照十方世界之后又回到佛陀的头顶。先放光出去然后再回来到头顶上。就在头顶当中这个光明,就化成一座金色的莲华台,这个台又高大又光明,就像须弥山一样高大庄严。在这个莲华台上面,佛陀就次第的显现,十方诸佛清净微妙国土的种种庄严,在这莲华台当中次第的显现。

以下,佛陀现出了四种佛国土:

一、或有国土,七宝所成。整个世界是七宝所成的。

二、复有国土,纯是莲华。这个国土到处充满了清净庄严的莲华。

三、复有国土,如自在天宫。这个国土的人民的特点是心想事成,你心中怎么样的转想,它就出现什么相貌,自在安乐的天宫。

四、复有国土,如玻璃镜。它整个依报环境像清净透明的水晶所成。

乃至于有种种的清净庄严的国土,都在莲华当中显现。严显可观,令韦提希见。而且它显现得非常的清楚、非常的明显,使令韦提希夫人以她的肉眼,都能看得清清楚楚,明明白白。

这段经文值得我们说明的是放光这块。佛陀说法的时候,很多时候,特别是宣说不思议境之法,佛陀会放光,而且放光都是表法。

比方说,本经当中佛陀是从眉间放光,眉间当然是白毫。白毫放出去的时候,它是一丈五尺,但是收回来的时候,它像一个圆珠,圆球的珠。你看我们现在雕佛像,白毫的地方就直接放一个圆珠在上面,这个是白毫的光明。那么这个光明,可遍照十方世界国土以后又回到佛顶。这表示什么意思呢?

佛顶,佛陀最尊贵的就是他的头顶。在楞严经上说,佛陀的头顶,表示众生本具、诸佛所证的一念清净心,也就是我们的清净本性。当然,我们现在迷失了,因为我们向外攀缘,跟妄想打成一片,所以我们是离家出走,我们没有回家。但是佛陀已经把心带回家,佛陀把心性开显出来。那么为什么在显国土之前,要先表显清净的本性呢?这地方我们说明一下:

《楞严经》把我们的心,分成了心性和心识。心性是离相的,是跟我空、法空智慧相应的。凡夫的心,不是安住在心性,我们凡夫的心叫心识。这个识,是有情感、有执着、有爱取的。这是说明:十方诸佛,只要开始庄严国土,一定要先成就心性,才能够庄严国土。比方说,我们凡位菩萨,你现在去作布施、持戒,我们没有资格去庄严国土,我们叫做积功累德,我们现在正在忏悔业障、积集资粮。我们现在还在修学果报,只有初地以上的菩萨,他的心性开显出来之后,才有资格叫做成熟众生、庄严国土。

所以这个地方它所表显的就是:十方诸佛的国土,是怎么创造出来的呢?是诸佛在因地的时候,因为一念心性的开显,用六波罗蜜,称性起修,才有这样的国土。所以佛从眉间放光,然后再回到佛顶上,这个地方是表法的,表示十方国土都是称性起修,不是凡夫的攀缘心所能成就的。

当然,有人就会问说:既然清净国土,是十方诸佛清净修学所成就的,凡夫的心是有妄想的,凡夫怎么看得到呢?韦提希怎么看得到呢?后面会解释,是因为佛陀神通力加持才看到的。

这段是佛陀先将十方国土的清净相貌,都从佛顶上的莲华台中,显现给韦提希夫人看。韦提希夫人看了之后,她要做出选择。因为佛法是先有目标,才有修行过程──以愿导行,先有目标才有过程,我们看下一段:

(二)专求极乐:

时韦提希白佛言:世尊,是诸佛土,虽复清净,皆有光明,我今乐生极乐世界阿弥陀佛所。

韦提希夫人看了很多很多的清净国土之后,她就白告佛陀说:这些国土当然都是清净的、光明的、庄严的,但是我个人的选择,我乐生极乐世界阿弥陀佛所。在《观经》当中,韦提希夫人并没有解释她为什么要往生极乐世界,她没有做解释,她是看了之后,直接把答案讲出来。

但是我们看蕅益大师的《弥陀要解》,他有解释说:十方世界有很多的清净国土,为什么释迦牟尼佛偏赞极乐,乃至讲完阿弥陀经之后,六方诸佛出广长舌相,异口同声,都赞美极乐世界的功德庄严?为什么说十方三世佛阿弥陀佛第一呢?有那么多国土,为什么十方诸佛却教他们国土的众生,要求生极乐世界,理由在哪里呢?蕅益大师在《弥陀要解》提出了两个理由:

第一个,从果地功德殊胜来说:因为极乐世界它的整个国土,特别是在凡圣同居土的庄严,每一个国土都有四土:凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土、常寂光净土。方便有余土以上的这三土,都是摄受圣人,这一块我们就不谈。极乐世界的特点就是摄受带业往生的──凡圣同居土,这块特别的最重要!蕅益大师说:阿弥陀佛国土,尤其是凡圣同居土,它有胜妙五尘,就是色、声、香、味、触这五尘,特别的殊胜而且微妙。

为什么叫胜妙五尘呢?就是你一个凡夫众生,即便你是带业往生,乃至于你是五逆十恶的众生,你到极乐国土,你的心跟这个胜妙五尘接触的时候,圆证三不退。

圆证三不退以判教来说,最少是初地以上,因为你要念不退,严格来说,要八地菩萨才有办法念不退。所以蕅益大师说:极乐世界凡圣同居土的这些凡夫,是没办法判教的,说:十方国土,无此名相、无此阶位、无此法门!因为你说他是凡夫,他身口意所表现的功德,等同八地以上菩萨;你说他是一个圣人,烦恼没有断。所以说极乐世界凡圣同居土的众生,怎么判教呢?没办法判教啊!他也不是凡夫,也不是圣人。从他的表现来说,等同圣人;但是他的内心深处,烦恼种子没有断。

所以蕅益大师只好赞叹说:十方国土无此名相、无此阶位、无此法门!所以极乐世界的殊胜,是针对凡夫来说的。如果你是初地菩萨,去哪个国土都差不多,没有说什么,十方三世佛阿弥陀佛第一!如果你是初地菩萨这句话你就不适用。但是如果你是一个生死业障凡夫,那就差很多了!你到药师佛的国土,到普光佛、普明佛、到阿弥陀佛的国土,你选择适合的国土,就差别很大了!因为你是凡夫,对你成佛的速度那就千差万别。

因为凡夫特别需要环境的摄受,圣人的心是无住的,不住色、声、香、味、触、法,他什么环境,对他影响都不大。但是身为一个凡夫,你到不同的环境,对我们的影响摄受就差很多。所以身为凡夫众生,我们的确要慎重选择一个国土,这是蕅益大师说的。因为我们的心,还是有所住,我们选择一个胜妙五尘的佛土,能令我们圆证三不退,对我们的成佛,有加持的效果,这第一个从果地的功德来说。

第二个,从因地的修学来说:他说为什么十方诸佛偏赞极乐净土呢?因为阿弥陀佛和一般的凡夫众生,偏有缘故──跟我们的缘特别深。因为阿弥陀佛四十八愿,绝大部分是为凡夫而发的,不像有些佛陀所发的愿,他有些愿是摄受圣位的菩萨,阿弥陀佛四十八愿每一愿都是为凡夫而发的,既然是这样,既然他的愿特别照顾到凡夫,使令我们容易跟他感应道交。

当然,每一个佛菩萨因地所发的愿不同,但是弥陀的愿,跟凡夫众生偏有缘故,使令我们在忆念弥陀功德时,容易产生灭恶生善的效果,这是从因地的殊胜来说。那么基于这两个理由,所以韦提希夫人在十方净土中,因为韦提希夫人她是一个凡夫众生,她受到儿子的刺激,心中还是有忧愁、还是有苦恼,心随境转,这是标准的凡夫众生,所以她选择了极乐世界,的确是正确的。选择以后,我们看下一段,正式的启请修行的方法,看经文:

(三)乞请净行:

唯愿世尊,教我思惟,教我正受。

本经的修行,在整个净土的感应道交,它提出了两个方法来感应道交:第一个教我思惟;第二个教我正受。思惟,是一种比较散乱心的一种思惟;正受,是一种寂静的正念。所以善导大师把思惟判作散善,把正受看作定善,禅定相应的善。这个思惟,也就是我们一般说的净业三福,它是属于助行;正受,就是这个地方所说的十六观,它是属于正修。以十六观为正修,以净业三福来当助行。这段就是佛陀酬答往生的处所。这以下详细说明:应该如何来修学这个净业,才能够成就往生。我们看丙二的酬前净业:

丙二、酬前净业。分二:丁一、三种净业答思惟。丁二、明十六妙观答正受。

丁一、三种净业答思惟

这个地方分成两段,第一段是三种净业答思惟,第二段是明十六观答正受,这个科判是智者大师所判的科判。

智者大师认为思惟是一种散乱心的修学,是以净业三福为主的,是日常生活中,历缘对境的一种修学。十六观是必须在佛堂当中,息诸缘务的一种正念的、寂静的修学;这两个不一样,一个是历缘对境修,一个是坐中修。

先回答三种净业,来相应于如理思惟。我们先看第一段:

(一)正明净业

(1)光照频婆得道:

尔时世尊即便微笑,有五色光从佛口出,一一光照频婆娑罗王顶,尔时大王,虽在幽闭,心眼无障,遥见世尊,头面作礼,自然增进成阿那含。

尔时就是指韦提希夫人选择了西方净土,当作来世往生的目标,这个时候,世尊并没有马上回答净土的修学,而是露出微笑。我们看佛陀在经典中不随便笑,笑当然是有特殊原因的。古德解释说,佛陀的笑,主要是针对频婆娑罗王来说的,因为他了知频婆娑罗王的善恶因缘,频婆娑罗王因为过去生跟阿阇世王结下生死的业缘,今生来酬偿业报,本来是一个痛苦的果报,但是频婆娑罗王有善根,有善根的人在痛苦当中能启发道心,反而激发他修八关斋戒、修无常无我观,使令他今生能够成就三果,所以这个逆增上缘,就是说看到频婆娑罗王当中的身心世界善恶夹杂,而且善能破恶,以善根超越痛苦。所以佛陀露出微笑,古德是这样解释的,这个微笑是针对频婆娑罗王的宿世的因缘而微笑的。

这个时候他从口中放出青、黄、赤、白、紫五种光明,从佛口而出。这个光明干什么呢?照到频婆娑罗王的头顶,为频婆娑罗王加持。我们知道世尊这时候是在哪里?他这个时候是在韦提希夫人的寮房当中,他带了目犍连尊者、还有阿难尊者,飞到韦提希夫人的房间,来为她说法、为她显现佛土。这个时候,佛陀并没有马上回答韦提希夫人的问题,而反倒是佛口放光,先照了离她好几个房间的频婆娑罗王。频婆娑罗王虽处幽闭,跟韦提希夫人之间有重重墙壁的障碍,但是这个时候频婆娑罗王得到佛陀的光明加持之后,心眼无障,遥见世尊。他内心当中的心眼和天眼都打开了,能够遥遥的见到韦提希夫人房间里的世尊,而且头面作礼。当他拜下去的时候,就任运成就了三果。当然这个地方应该有佛力的加持。

从唯识学的判教来说,正常人一般应该先成就初果,但是有一种人例外,他听闻佛法直接跳跃到三果,这种人要有两种功德:第一个他的智慧善根强;第二个他要有初禅以上的禅定才有可能;如果他只是微弱的未到地定,他应该先证得初果。定力强、善根深,频婆娑罗王就是这种根机的人,他是马上证得三果。三果叫不还果,已经不来了,所谓不来不是不来人间,因为他还有三惑,不再来欲界受生死,他往生到四禅里面的五不还天,在五不还天修学。断最后的微细的上二界(色界、无色界)的思惑,然后直接从五不还天跳脱出去,他再也不来三界受生死了,在五不还天直接证入四果,叫阿罗汉果。

这段经文古德解释说:韦提希夫人启求佛陀,开示思惟、开示正受,佛陀却先加持频婆娑罗王,这是什么道理呢?这有两层意思:

第一个,频婆娑罗王本身善根已经成熟。因为他透过前面的受戒、闻法他善根成熟,所以佛陀先加持他,使他成就。

第二个,他消除夫人心中的挂碍。因为韦提希夫人被关起来以后,她对大王心中有所挂碍,她害怕大王得不到饮食,而受到痛苦乃至死亡,所以佛陀先把频婆娑罗王先度化了,消除夫人的挂碍,使令她能够专心修学以下的十六观,是这个意思。

这以下才是佛陀正式的对韦提希夫人开示:

(2)举果以劝修因:

尔时,世尊告韦提希,汝今知否?阿弥陀佛去此不远,汝当系念,谛观彼国净业成者,我今为汝广说众譬,亦令未来世一切凡夫,欲修净业者,得生西方极乐国土。

这地方,我先把因果说明一下。我们先看极乐世界的果,汝今知否?阿弥陀佛,去此不远。说极乐世界是我们的目标,那么极乐世界在哪里呢?离娑婆世界并不遥远,去此不远,古德有诸多说明。

你说娑婆世界跟极乐世界差了十万亿佛土,从事相来说,不应该说去此不远,因为十万亿佛土是很遥远的!一个佛土是一个三千大千世界,那么去此不远应该是从理观说的。就是说,我们今天修学的目的,是要往生极乐世界,那么你今天在踏出第一步,我们设定的目标是:我今乐生极乐世界阿弥陀佛所。那我先要知道极乐世界到底在哪里?你连极乐世界在哪里都不知道,你要从哪里下手呢?

极乐世界它存在于两个地方:第一个从事相来说:它存在于十万亿佛土之外。第二个从理观上:它存在我们一念心中,我们内心本来具足。修行一定是用理观来带动事修!因为你没有理观只有事修,你心向外攀缘,你的心是散乱的,不可能一心不乱,你的心散掉了。

所以你一个修行人你不要老是眼睛打开说,阿弥陀佛什么时候来?我什么时候能梦到阿弥陀佛?这个不对了!因为你心向外攀缘了!你内心当中只要向内安住,好好地修学,极乐世界自会然显现,你根本不用去求,因为它本来就存在心中啊!

所以佛陀在修行之前,先确定我们修行的处所、道场在哪里──阿弥陀佛去此不远,修行是修心地法门,就在我们心中!

好,那么我们确定了修行的处所以后,应该怎么修呢?汝当系念谛观彼国净业成就,谛观就是你要很专心的去观想。本经是以观想为主修,你要如实地去观想极乐世界清净的依正庄严,这是我们的修行处,这是总说。

我今为汝广说众譬,为什么佛陀要譬喻呢?这里解释一下:佛陀在讲解极乐世界依正庄严的时候,是用譬喻的方式,因为我们没有一个人到过极乐世界,极乐世界长得什么样子,没有人知道,所以佛陀必须用我们生活当中,已经存在的东西来作譬喻。

比方说,佛陀用七宝,极乐世界的宫殿是七宝所成,难道极乐世界的宫殿,跟我们娑婆世界的黄金、白银一模一样吗?不可能!但是如果佛陀不引用我们现实生活所知道的,我们怎么下手去用功?怎么踏出第一步呢?所以佛陀必须先教导我们,用我们所认知的东西,来引导我们去认识一个我们从来没有接触的东西,这叫开方便门,示真实相。

先用譬喻来引导我们,也令未来世一切凡夫众生,欲修净业者,透过这个譬喻的思惟,而能够成就净业,往生极乐世界。所以我们刚开始是先思惟佛陀的方便门,慢慢慢慢善根成熟了,极乐世界的真实相,自然会显现出来,是这个意思。

我们再看下一段,这段正式说明整个净土宗的道前基础:

(3)净业三福:

欲生彼国者,当修三福,一者孝养父母、奉事师长、慈心不杀,修十善业,二者受持三归、具足众戒、不犯威仪,三者发菩提心、深信因果、读诵大乘、劝进行者,如此三事,名为净业。佛告韦提希,汝今知否,此三种业,乃是过去、未来、现在,三世诸佛,净业正因。

这一段正式回答教我思惟。这是在修净土之前,应该有的基础的工作,就是净业三福。佛陀说:欲生彼国者,应当先修三种福业以为基础。

一、净业三福:一者孝养父母、奉事师长、慈心不杀,修十善业。

第一个是讲到人天之福:一者孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业。人天之福,佛陀提出了三个主题:第一个是孝顺心,第二个是恭敬心,第三个是慈悲心。

那么孝顺心当然主要的对象是父母,广泛来说是一切众生。因为父母对我们有生育、养育之恩,所以我们应该以孝顺心来回报父母。以孝顺心来孝养父母,古德解释,由浅入深有三种差别:

第一种是下品的孝养父母。下品就是指四事的孝养。我们对于父母亲,衣服、饮食、卧具、汤药四事供养,让父母亲衣食无缺,这是第一种四事孝养。

第二种是光宗耀祖:我们自己立身行道,不辱所生,在社会上做一个有用的人,得到别人的赞美,使令我们的祖先因此而得到别人的赞美,这是光宗耀祖的孝养,属于中品的孝顺。

第三种孝顺是上品的谕亲于道:就是我们用善巧方法,引导父母亲能够信奉三宝、修学佛法,而了生脱死,这是上品的孝养,这种孝养是以法供养。

我们再看第二段的奉事师长:师长有教导启蒙之恩,所以古德说:如果没有世间的师长,则不知礼法;没有出世间的师长,则不知佛法。师长有方便力,能够开导佛法,启发我们心中的智慧,所以我们应该要尊重师长。

第三个慈心不杀:这个就是广泛一切众生。慈心不杀除了修慈悲心,《楞严经》提出两点说明,尤其是修净土的,你最好第一个不要杀生、第二个你最好吃素。

我解释这个道理给你听听:《楞严经》说,你杀生有两个过失:

第一个、欠众生的命债,你杀他一命,肯定要还他一命,临命终他绝对不会放过你的。

第二个、你说我没有杀生,我是吃三净肉。好,那你没有欠命债,你欠众生肉债,他的肉也没有说要给你吃,是你强迫把它拿去吃的,所以你吃它半斤,你要还它八两。所以你吃众生肉,虽然你没有直接杀生,但是你欠它的肉债,因为它心中对这个肉身有执着,就有业缘在那个地方。

这个事情是这样,我们修净土宗的人,要做两件事情:

第一个、要加强你跟弥陀的感应,比方说忆念弥陀、执持名号。

第二个、要减少跟娑婆世界的业缘,你跟众生的生死业缘结得愈深,临终就愈难离开,问题在这,因为他不放过你!平常你感觉不出来,临命终的时候,那是算总帐的时候,腊月三十算总帐。所以你不要以为带业往生,带业往生你必须在临终的时候,要先冲过你自己的障碍,然后再去接触到弥陀的光明;所以你本身障碍太深的话,可能会有问题。

在净土宗我们要拜忏,甚至于如果过去曾经有堕过胎,放蒙山也不可少,有些方便门都不能少。总而言之,一个方向,你必须要在临终的时候──愿我临终无障碍,这是一个方向,拜忏、放蒙山、吃素,尽量不要再跟众生结恶缘。

严格来说,以《楞严经》的高标准,你连牛奶也不能喝啊,因为这个也是众生身体上的一部分,你都不能再喝!严格来说,你看看《楞严经》,什么叫做不跟众生结恶缘?连牛奶都不能喝,连众生皮毛制成的衣服都不能穿,这个叫做愿我临终无障碍,要慈心不杀。

修十善业:身三、口四、意三,这是修十善业。当然人天乘主要是以十善业为主,开展出来有三个主轴,孝养父母、奉事师长、慈心不杀,这是十善业的三个主轴思想。

二、净业三福:二者受持三归、具足众戒、不犯威仪。

所谓三皈依,是学佛法的一个基础。为什么要修三归?因为佛有说法之恩,法有开慧之恩,僧有住持之恩;我们整个修学,必须仰仗三宝的加持。

具足众戒,包括了居士五戒、八关斋戒,以及出家比丘、比丘尼戒。然后最后身口意尽量能够威仪具足。人天的福业是十善业,二乘人的福业是持戒。持戒跟修善的差别,因为持戒有戒体,所以他的心力强。戒体就是一种愿望,有愿力来引导的善行,第一个他所缘境广,能普遍含盖一切众生。

前面的十善业,他是有对象,他的对象是针对父母师长,有一定的对象,持戒没有对象。比方说持不杀生戒,一切的有情,上至天上的飞鸟,下至地上的蚂蚁,都不能有杀生的行为,所以持戒第一个他所缘境广。

第二个他的心力强,所以他的功德超过十善,人天的福业是慈善家,二乘的福业是宗教家,宗教跟慈善最大的差别,就是有愿力。世间的善人,不见得有愿力,他到菜市场,临时看到有众生很可怜,一时生起恻隐之心,把它救回来放生,那种是一时的善念,由于境界的触动才启发他的善心。持戒的人,没有所谓一时的善,而是白天、晚上他经常考虑到:自己要誓断一切恶、誓修一切善、誓度一切众生。他的愿力是超越时空的,愿力所带动的善法,功德是强大的!我希望大家要知道:

宗教的修学跟慈善的修学,最大的差别就是:一个是有愿力,一个是没有愿力;一个是一时的善心,一个是恒常的善心,功德就千差万别。

所以一个是人天的福业,一个是二乘的福业,不一样。当然,大乘的福业他的心胸就更广大了,我们休息一下再说明。