佛弟子文库

佛弟子文库(第三讲)

请大家打开讲义第六面。甲四、观行转深,圆发三心,这次讲到经文大意的第四段。

本经的修学宗旨一言以蔽之就是一个观字,它是一种观想式的念佛,我们透过一种如理如法的观想,会加强我们对阿弥陀佛极乐世界的一种坚定的信仰、跟一种坚定的愿力,而达到感应道交的一种效果。

那么这个观想式的念佛到底是怎么个观法呢?在本经当中有讲到两种的观法:一种是事观,一种是理观。我们刚开始是透过事相的观察,事相观察它有三大段,本经它从前面的十三观,它有三大段的观察:

第一个,先观察极乐世界的一个依报环境。就是我们到了极乐世界,极乐世界是怎么回事你要清楚,极乐世界依报环境本经讲出了四大主题:第一个是大地庄严,第二个是宝树庄严,第三个是池水庄严,第四个是莲华庄严。有四个主题,这就是整个我们所生存的极乐世界的一个依报的环境。那么依报环境观完以后呢:

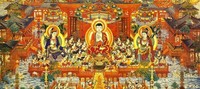

第二个,接着观察极乐世界的正报庄严,正报有三个主题:佛陀的庄严、观世音菩萨的庄严、大势至菩萨的庄严,我们说西方三圣的庄严,这个是正报。

前面两种的依报正报都是属于静态的。

第三个是属于动态的。就是说极乐世界跟我们有什么关系呢?我们如何跟极乐世界产生一种相互的作用,这第三个很重要!它是往生的一种观法──你观想你自己投入到极乐世界的莲华中,那么莲华先合起来,然后莲华再打开,打开以后,你就看到虚空中有西方三圣放大光明来照耀你的身心世界,你当下业障消除、福慧增长,华开见佛悟无生。

所以极乐世界它是观想静态的极乐依报正报庄严,然后再观想你自己的身心世界跟极乐世界一种相互的动态的一个作用。那么我们透过这样的观察有什么的好处呢?本经说,它是一种净法熏习!极乐世界它是一种阿弥陀佛所成就一种真实的功德,所以那种真实的功德跑到我们杂染的心中,产生一种清净的效果。这当中有两大效果:

第一个、净除业障:那么我们这样观想,可以把我们过去生所造作的,那些杀、盗、淫、妄生死罪业,慢慢的消灭掉。第二个、生于佛前:这是约临命终,临命终的时候能够感应十方诸佛、感应阿弥陀佛的现前,往生净土。

所以这个观想念佛有消除罪障,有临命终往生的效果。这个就是本经所说的事相的观察。

智者大师在《观经疏》,他提出了还有理观,就是每一观都必须配合理性的观察。理观,在这个智者大师提出一个偈颂说,整个我们观经的十三观,你一定要记住一个重要的偈颂:

法界圆融体,作我一念心,

故我念佛心,全体是法界。

这个偈颂其实是有两段:

第一段,是引导我们一个修行者你云何应住。我们一定要永远记住修行人的安住的地方只有一个——向内安住。极乐世界的功德在哪里?在我们一念心性当中本来具足。所以我们在观想的时候,一定要知道是向内安住的,不要被外境而产生干扰,产生任何的攀缘,这是我们修观的第一个思想。

也就是他起观之前 一定要知道,我是安住一念清净本然、周遍法界的一念心性。这是我们在修观之前先求安住,佛法都是先求安住再求调伏。你自己的脚跟没有站稳,你就不可能有任何的造作,任何的功德可言。所以在安住的时候,第一个法界圆融体,整个极乐世界的法界功德在哪里呢?作我一念心,在我的心中,这个是摄用归体。

第二个、依体起用,借相修心。故我念佛心,全体即法界。当我们忆念极乐世界的依、正庄严时,我们已经进入弥陀功德的法界了!这是从一念心性起观,所以我们是借事修心。

借事修心的意思就是说:我们在修观的过程当中,重点不是说你把极乐世界观察得多么的清楚,不是这个意思,而是你在观极乐世界那个相状的时候,你得到一个什么样的启示?你内心是不是产生一种向往的心、产生往生的愿力。那个心态很重要。所以观想是在干什么呢?是改变我们的心态,透过极乐世界依正庄严这个净法的熏习,把我们贪恋娑婆的心态,改成往生的心态,是这么回事。

不是说你把阿弥陀佛观想得很清楚,很清楚这叫禅定,跟往生没有直接关系!所以我们在修观,一定要记住借相观心,重点不是那个相,我们是借那个相状来启发我们往生的心,这是我们修观的人一定要清楚的。重点是在修我们一念的往生的心。但是我们要借那个相,借释迦牟尼佛所宣说的净土的相状。

所以在理观的时候,第一个向内安住,第二个借相观心,这两个道理你在操作十六种观的时候,一定要谨记在心,它跟事观是配合的。我们透过如理如法的事观、理观以后,我们的心态会改变。

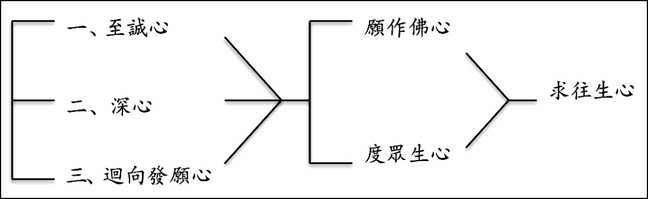

怎么改变呢?我们开始圆发三心,这是往生最重要的一个关键。极乐世界的在本经当中,讲到往生的心,是以三心来代表,我们看讲义:

甲四、观行转深─圆发三心

一:至诚心 愿作佛心

二:深心 求往生心

三:回向发愿心 度众生心

我们临命终为什么能够跟阿弥陀佛感应道交呢?

第一个、至诚心

第一个我们要成就一种至诚的心。这个至诚,智者大师解释:就是一种真实而不虚妄的心,真实。那么这个真实的心,智者大师说,其实就是一种正念真如,直心者正念真如,就是仰信我们一念心性,在凡不减、在圣不增、心佛众生三无差别。我们一念心性本来清净,没有任何相状,所以我们生命当中有很多快乐的相状、痛苦的相状都是虚妄不实的。所以我们一念心性安住在真如,不起任何的颠倒妄想,用这种心来拜佛、念佛,这个叫做至诚心。至诚心其实就是一种智慧的心。临命终你真实的安住真如,而不随顺攀缘心而转,这个叫至诚心。

第二个、深心

那么这个深心是什么意思?智者大师说:佛果深广,发愿祈求成就。就是十方诸佛有无量的功德庄严,那么我希望能能一一的成就种种的波罗蜜。所以这个深心,就是一种好乐修学功德的心。前面的至诚心是一种智慧,这是一种福德,我们对十方诸佛所成就的庄严,生起好乐,我一定要慢慢的成就。这个深心就是一种福德之心。

第三个、回向发愿心

是一种大悲心。我们真实的回向发愿一切众生都能离苦得乐,都能够求生净土。所以在临命终的时候,我们必须以智慧的心、福德心跟大悲心,三心结合,来忆念阿弥陀佛的圣号、来跟阿弥陀佛感应道交。所以昙鸾大师解释这三心的时候,把它汇归成两种:

一、愿作佛心,这是偏重于智慧跟福德,一种上求佛道的心。

二、愿度众生心,是大悲心。

依止这两种心,就产生一种求往生的心──为菩提道求生净土。

本经很强调一个思想就是:你是不是往生,跟念佛多少没有直接关系,因为佛号它是一个声音,关键是在那个能念的心──你念佛的心态很重要!因为那个心是主人翁,你用贪恋娑婆的心来念佛,这个佛号就变成人天的福报,所谓诸法无性,尽随心转。你的心是主导者!所以在整个修观当中,其实就不断地调整我们的心态,所以净土宗关键是日常生活当中历事练心中,你要调整你的心态,把一种念恋娑婆的心狭隘的心,变成求往生心求度众生的心,这个是感应道交的根本。

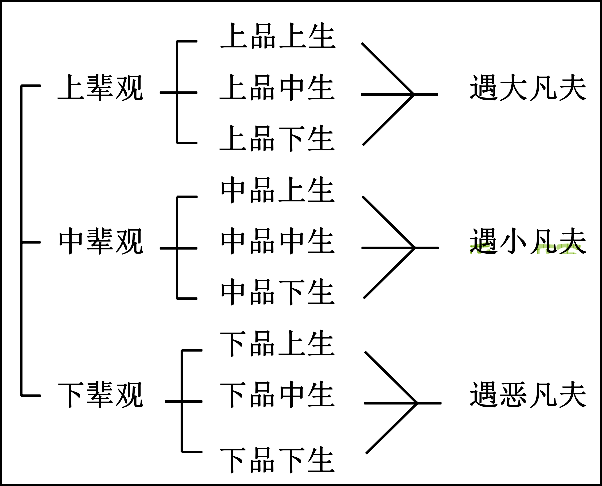

那么我们看:甲五、临终正念——成就九品:

透过三心的修学,本经分成九品往生;九品当中有上辈、中辈、下辈。这个地方,善导大师他把它判成上辈的三品,都是遇大凡夫──就是你具足三心,这个三心就是菩提心,具足三心的菩提心,而且广修一切菩萨的善行,三心具足而且福德资粮也具足,这种人上辈往生。但是这个地方是指凡夫,他没有说是圣人,三辈九品全部都是凡夫。

第二个中辈,中辈就是遇小凡夫──这个人他三心不具足,缺乏大悲度化众生的心,但是临终之前,遇到善知识的开导,回小向大,他还有小乘的习性,这个人是中辈,所以他在三辈九品,有人往生极乐世界证得小乘,证得小乘的果位,因为他有这种小乘的种性的存在。

下辈的三品是遇恶凡夫。我们解释一下,我们一般人对这个下辈的都会感兴趣,这种人是怎么回事呢?他有坚固的大乘善根,但是他有过失,他带有罪业。善根中夹杂着罪业,但是这个人临命终的时候,智者大师说他遇到两件事:

第一个、为苦逼迫:我们都知道有善根跟没有善根的人,平常看不出来,但是遇到逆境刺激的时候,他那个善根遇逆境一刺激的时候,他激发他的善根他会产生出离;没有善根的人,遇到恶境的刺激,他会自暴自弃。所以这个有大乘善根的人,他有杀盗淫妄的过失,但是临命终时,遇到痛苦的逼迫,激发他出离的善根,这是第一点。

第二个,值遇善友:他遇到大乘善知识的开导,善巧的开导把他的大乘善根慢慢的启发起来,所以他能够在临终的时候,把他的正念表达出来而带业往生。这个是遇恶凡夫,但他是有大乘善根的凡夫,所以我们可以看得出来,善导大师的判教的基本精神是认为净土宗是他力法门。就是说极乐世界的功德不是我们修来的,所以他不以布施多少、持戒多少、忍辱多少以这种资粮力来判教。因为你到极乐世界七宝池、八功德水,没有一个是我们修来的,完全是弥陀本愿功德所成就的,所以关键是在感应道交。你感应弥陀一分,你就有一分的功德,你感应弥陀三分你有三分功德。关键是你心态感应的心力有多强!因为极乐世界不是我们修来的,他力门果地教。

我们在修学净土宗的人,你心中的愿力很重要!你在念佛的时候,你其实是念佛的过程当中培养一种坚定的愿力──以愿导行,这个行又加强你的愿力。大乘经典上说,一个念佛人跟一般世间人,最大的差别在哪里?世间人也修善,我们也随喜一切善法,但世间人没有发愿,我们净土宗的人──是人临命终时,一切诸根悉皆散坏,一切威势悉皆退失,一切珍宝不复相随,一切眷属悉皆舍离,唯此愿王不相舍离,于一切时引导其前,即得往生极乐世界。

所以我们在培养愿力的时候,养兵千日,用在一朝,我们每一次都忆念我们的愿力,我一定要遵守我发的愿,慢慢慢慢到临命终的时候,这个愿力就表达出来,它不会让我们失望!

很多人在修行没有发愿,没有发愿的时候,你的修行没有一种强大的引导力,就很难抗拒阿赖耶识那种生死的业力。

我们慢慢知道,随业往生跟随念往生最大差别在哪里?随念这个念到底是什么?那个随念往生那个念,当然是包括了信仰和愿力,主要是愿力,你如果临命终没有愿力现前,那你就被生死的业力牵着走。所以这个愿力是怎么来的?平常事观、理观,你平常的点点滴滴的观察,就在加强你的愿力!到临命终的时候,那个愿力就表达出来,这一切生死的因缘结束以后,我们的愿王:上求佛道下化众生,为菩提道求生净土的愿力,这个时候现前,引导我们跟阿弥陀佛感应道交,是这个意思。这就是我们所谓的借事修心的整个思想,直到最后三辈九品。

我们看下一段,这一段是第四科的随文释义,第三大段的随文释义,我们这个地方就正解经文。

甲一、序分。分二:乙一、证信序。乙二、发起序。

乙一、证信序

前面的大意说过了,我们看经文的第一科甲一的序分,序分当中分两段:第一个证信序,第二个发起序。正信序又叫通序,因为它通于一切的经典。每一部经典要取信于后人,都必须要说明这部经的六种成就。

第一段标闻说时处:

如是我闻,一时,佛在王舍城耆阇崛山中。

这个地方先标出本经的六种成就当中的前面五种:信、闻、时、主、处。先看信:

一、信成就

这个信就是如是,这个如就是恒常不变,是真实不虚。所以以下的道理是恒常不变、是真实不虚的,这个是取信于后人。

二、闻成就

那么这个道理是怎么来的?是我闻,闻者,我阿难尊者亲耳所闻,那么标出我闻有一层意思就是说,这个大乘佛法它是有师承的,你看外道,外道诸位你看看,《唯识三十颂》(注解:成唯识论),外道有很多道理,都是他们在打坐的时候看到,哦,这个牛升天了,他在禅定中看到牛升天了,他就以为牛能升天,就持牛戒、持狗戒,完全是自己打妄想打出来的。所以外道的真理是没有传承,他是在禅定当中看到什么事就随便解读。佛法不是。佛法的真理一定是经由十方诸佛出世宣说,由弟子们的口耳相传流通下来的,叫如是我闻,表达了大乘佛法是有传承的。

三、时成就

一时,这个一时当然指的是时间。因为来参加法会的人很多,有人、有天人、有鬼道、有蟒蛇,每一道众生时间相都不同。所以一时就是一种师资道合──说法者、听法者,两种因缘成熟的时候。古德说,本经按时代的推演,应该是在释迦牟尼佛晚年时宣说的,应该是在七十岁以后宣说的,以佛陀活到八十岁,应该是往生前十年左右宣说的,是他晚年的一个说法的时间。

四、主成就

这个佛指的是我们的本师释牟尼佛,就是这部经的主讲者。

五、处成就

在王舍城的耆阇崛山中,我们一般说灵鹫山。佛陀的经典有两个地方讲的次数最多,一个是给孤独园,一个是灵鹫山。那么这个地方是说出了这个本经的五种成就。

六、众成就

我们再看众成就,与会大众有哪些呢?我们把这个经文念一遍:

与大比丘众千二百五十人俱,菩萨三万二千,文殊师利法王子而为上首。

同闻的大众有两类:第一个是声闻众,第二个是菩萨众。声闻的比丘有千二百五十人俱,这是固定听法的常随众,佛陀到哪里,这些僧团都是一直跟随着佛陀的。那么有一类是临时来参加听法的,就是菩萨众,有三万二千,以文殊师利法王子而为上首,这是临时参加听法的大众。

本经的这个正信序六种成有一个地方值得我们一提,就是本经有一个特别的地方,就是这个六种成就这个时、处,时间和处所两种成就很特别。其实,本经在佛陀时代是同时宣说了两次,在经文里面有讲到,因为韦提希夫人被关在王宫里面,她没办法出来,所以第一次是佛陀到了王宫,带了目犍连尊者、阿难尊者,到王宫为韦提希夫人说法。所以第一次的当机众,除了目犍连尊者、阿难尊者、韦提希夫人,还有五百个侍女。佛陀第一次亲口宣说是这样的一个因缘。等到讲完以后回到了灵鹫山,佛陀要阿难尊者再重复跟这些大比丘众、为菩萨众,又再宣说了一次,所以本经是说了两次。那么这个记载是记载在第二次,第二次的一个时间、空间的情况。

乙二、发起序。分二:丙一、正明杀父。丙二、明欲害母。

丙一、正明杀父

我们看乙二的发起序,发起序又叫别序。每一部经的因缘不同,它是发起佛陀宣说本经的个别因缘,叫发起序。这个地方有两段:第一段是正明杀父,第二段是明欲害母。这个是阿阇世王想杀害父亲,要去杀害母亲,这样恶逆的因缘,而引生本经的说法。我们先看杀父的因缘,这个地方总共有四段,我们先看第一段:

(一)为子幽禁:

尔时王舍大城有一太子,名阿阇世,随顺调达恶友之教,收执父王频婆娑罗,幽闭置于七重室内,制诸群臣,一不得往。

尔时,就是前面说的一时,佛陀说法因缘成熟的时候。当时在摩伽陀国的首都所谓的王舍城,国王是频婆娑罗王。频婆娑罗王有一个太子叫阿阇世。阿阇世翻成中文叫做未生怨,就是他还没有出生之前,跟他的父亲曾结下了怨结。这是怎么回事呢?

印度有一个习俗跟中国很像,小孩子一出生先算命;那算命看了阿阇世,就说这个小孩长大之后,肯定会杀害他的父亲,做出这样的预言。所以频婆娑罗王听了之后,非常害怕,也非常生气,就叫人把阿阇世从楼阁上摔下来,要把他摔死。但是阿阇世是有大福报之人,没被摔死,断了一根指头。他的母亲韦提希夫人,就不忍心,赶紧把他抱起来,把他扶养长大。因为他从小被算命,有跟他父亲一段恶因缘,所以叫未生怨。他没有生之前就跟他的父亲有怨恨存在叫未生怨,叫阿阇世。

阿阇世在做太子的时候,发生一件事情,就是提婆达多出家之后,不修正法、不修止观,喜欢修神通。但是目犍连尊者、舍利佛尊者,所有的比丘,都不教他。所以提婆达多就去找阿难尊者。阿难尊者是他的亲弟弟,在他的请求之下,阿难尊者就起了慈悲心,就教他修学神通。修学了神通之后,提婆达多尊者就起高慢心,认为自己可以取代佛陀了,所以他就提出一个思想说,他是僧团里面的新佛,佛陀是旧佛,他就以神通力,来摄受阿阇世说:我做新佛你做新王,以后你新王来护持我新佛。所以他就怂恿阿阇世去推翻他的父亲。

这个地方还有一个重要的因缘,为什么他能够说服阿阇世去杀害他父亲呢?因为提婆达多把阿阇世小时候从楼阁摔下来这件事情,就如实的告诉这个阿阇世王,说你父亲在你小时候出生的时候,他就从楼上把你摔下来,准备要摔死你。所以这个时候,阿阇世听了之后,就生起了怨恨之心。所以他就把他的父亲抓起来,关在一个七重室内,它有七道门,这个门禁非常严密的一个深宫之内,而且制诸群臣一不得往,规定所有的臣子都不能会见,他的目的要活活的饿死频婆娑罗王。

阿阇世王跟他的父亲频婆娑罗王过去生到底是结下什么怨恨?我们也说明一下:频婆娑罗王前生是一位大国王,有一天他在森林中狩猎,他的狩猎技术非常的好,但是这一天,却没有狩到任何的动物,他就恼羞成怒,非常生气,生气要回去的时候,刚好在树下,看到一位修行人在打坐。他就把怨恨就出在这个修行人身上,说你就是在这边打坐,所以我今天整天都没有狩到动物!就叫士兵打这个修行人,把他给杀了。临死之前这个仙人就说:王啊!无故杀我。我来世必当报仇!他说我在这地方打坐,也没有招惹你,你无缘无故把我杀了,来世我一定要报此仇,就咒愿。

我们知道这个发愿的力量是很大的,不管你是往好的方向发,往坏的方向发。因为他咒愿他来生要报仇,所以有愿就有缘!我们讲诸法因缘生,其实你发了一个愿,就是一个缘,因此构成父子的因缘,也就构成了未生怨,就这样来的。内因外缘,当然提婆达多的这个挑拨是助缘;但是他的内因上辈子就结下一个恶因缘。这是讲到阿阇世王他杀父亲的一个前奏,先把他关起来,然后断绝一切的饮食,这是讲第一段。

我们再看第二段,到底发生了什么事,看第二段:

(二)夫人奉食:

国太夫人名韦提希,恭敬大王,澡浴清净,以酥蜜和麨,用涂其身,诸璎珞中,盛蒲萄浆,密以上王。

国王有一位夫人,就是他的王后叫韦提希,那么当然这个时候,国王被抓以后,他整个大权已经失去了权势,但是韦提希她不是因为权势的关系,她是因为出自于恭敬。因为她平常对大王心存恭敬,所以即便他现在变成了阶下囚,她内心的恭敬并没有改变,所以由这恭敬心的推动,她就每天把自己的身体洗干净,而且以酥蜜麨来用涂其身。她找了三个东西:第一个就是酥,酥是牛奶煎成乳酪,非常营养的东西。第二个麨,这个麨是把五谷磨成粉,然后再用乳酪的油把它炒熟,最后再用蜂蜜调和成面饼涂在身上,再把衣服穿起来,别人就没有看到。然后她在她的整个璎珞当中有一些小孔,在璎珞当中的小孔盛满了葡萄浆,秘密的假借会客的因缘送给大王食用。因为频婆娑罗王被关起来的时候,阿阇世王命令一切的百官,不准会见大王,但是他并没有禁止王后去会见大王,所以王后可以自由出入,王后就私底下提供国王饮食。我们再看下一段:

(三)圣为说法:

尔时大王食麨饮浆,求水漱口。漱口毕已,合掌恭敬,向耆阇崛山,遥礼世尊,而作是言:大目犍连是吾亲友,愿兴慈悲,授我八戒!

大王吃了韦提希夫人的麨和浆之后,为了表示恭敬,他就求水漱口。我们佛弟子要做功课之前,吃了东西都要先漱口,表示恭敬。漱完口之后,合掌、恭敬,向灵鹫山遥遥地礼拜世尊,而且讲出他心中的话,说:大目犍连尊者,他平常是我经常亲近的善知识,希望他能够以慈悲心,来给我授八关斋戒!所以他吃完东西以后,这个时候想求受八关斋戒,心中产生一个这样子的期望。好,我们再看下一段:

时目犍连如鹰隼飞,疾至王所;日日如是授王八戒。世尊亦遣尊者富楼那,为王说法。

那么事实上,站在频婆娑罗王的角度,他只是想要求授八关斋戒,但事实上,有两位尊者来,一位是授戒,一位是说法。我们看经文,那么目犍连尊者如鹰隼,鹰隼就是老鹰,他像老鹰快速的飞到王宫。每一天每一天来授八关斋戒。八关斋戒是一天一天受的,早上受戒,隔日明相现前的时候(天亮了)就自然消失掉,然后再重受一次,如是的辗转,那么一方面受戒,一方面世尊也同时派遣说法第一的富楼那尊者每天来为他说法。

从经文来判断,应该是为他说小乘的无常、无我道理。因为到后文,频婆娑罗王是证得三果。所以应该是为他说声闻人苦、集、灭、道的苦谛,从苦谛切入无常、无我。这是讲到频婆娑罗王被关之后,他发心受八关斋戒,而且听闻无常、无我的道理。他用这个道理来思惟自己的色、受、想、行、识,是无常变化,是没有一个主导性的,是作不了主的,完全受业力的主导,他自己想干什么,他自己没办法作主的。好,我们看最后一段:

(四)法食延寿:

如是时间,经三七日,王食麨蜜,得闻法故,颜色和悦。

这样的因缘,经过了三七廿一天。大王一方面得到麨蜜来滋养色身,一方面听闻到佛法的滋养内心。所以他的身心世界,特别地和顺,也非常的喜悦。

在这段序分当中,阿阇世王害父的因缘,而启发了频婆娑罗王的修道。在古德当中说,从这段经文,我们可以得到两个启示:

第一个、显发娑婆世界——五浊恶世多诸恶缘。

我们在末法时代有一个问题,如果你要继续在三界中轮回,你要知道一个问题就是说,你在正法时代、像法时代修习善业,善业出现快乐的果报的时候没有什么障碍,因为恶因缘少。但是越到末法时代,你福报大会带给你快乐,你要注意一点:娑婆世界的福报,到了末法时代带有业,福报带业带业障,障碍特别多──快乐当中,有诸多的不如意!

比方说以频婆娑罗王来说,他身为国王,他怎么也没有想到自己的儿子想害他。所以这个地方值得我们注意:不要以为你福报大就没有事!因为末法时代,人跟人之间的问题很严重,对立、仇恨心越来越严重。你的福报已经不能完全保护你,就是会变成快乐中夹杂着障碍。末法时代的快乐是有障碍,正如佛陀说的娑婆世界一个甜美的食物,夹杂毒药,越到末法时代,毒药的比例就越来越重,你修福报都没有用,因为人心邪恶了,你生长在整个共业当中,你逃不掉的,大家都醉你不可能独醒,所以在五浊恶世,多诸恶缘,这是第一个。

第二个、显发众生是以苦为师。

就是说身为娑婆频婆娑罗王,你看他学佛这么久,他也没有说哪一天要受八关斋戒,因为生活太安逸了。等到他儿子要去伤害他,他的第六意识跟苦受一接触,他产生伤害产生刺激,他产生出离之想,所以他才求受八关斋戒。所以痛苦的因缘,往往就是修行的一个增上缘—以苦为师。因为他要没有受到这些痛苦的刺激,他也不可能有这么大的力量,来过午不食,来约束自己的身口意,不太可能。因为在那个地方环境太好了。这地方是讲到阿阇世王本来要害他父亲,结果使令他的父亲,反而因为这个因缘而成就了三果,这是讲这部经的第一个因缘。

再看第二段。其实真正的发起序,不是阿阇世王要害他父亲,真正发起本经的因缘,是阿阇世王想害他的母亲,才启发佛陀说法。当阿阇世王要伤害他父亲时,佛陀没有亲自出手,佛陀是派富楼那尊者去为他说法,因为频婆娑罗王是声闻种性佛陀并没有现前。但是韦提希夫人不同,她有大乘善根,所以佛陀亲自来说法。因此,本经真正的发起因缘,是在第二段。阿阇世王害了父亲之后,接着想要害母亲,开始引生佛陀说法。

看经文:丙二、明欲害母

(一)、为子幽闭

(1)欲害母:

时阿阇世问守门者:父王今者犹存在耶?时守门人白言:大王!国太夫人,身涂麨蜜,璎珞盛浆,持用上王;沙门目连及富楼那,从空而来为王说法,不可禁制。时阿阇世闻此语已,怒其母曰:我母是贼!与贼为伴;沙门恶人,幻惑咒术,令此恶王多日不死!即执利剑,欲害其母。

这时候,阿阇世来问守门人。这个时是什么意思呢?是说:阿阇世王把他父亲关了二十一天之后的某一个时间。因为他想这个人二十一天没有吃饭,又没有喝水,肯定是要死亡的。所以就问说:我的父亲寿命还在吗?再确定一下。但是这个守门人却白言,因为这个时候守门人为了逃避责任,只好据实回答。他回答两个重点:

第一点说王太夫人,每天以身体涂面饼,还有在璎珞当中盛了葡萄汁,秘密的送给国王享用。第二点,沙门目犍连尊者跟富楼那尊者,每天从虚空以神通力飞来王宫,为国王说法。这两个人,我都没办法去阻止,为什么呢?第一个王太夫人,大王也没有说过禁止王太夫人进来;第二、沙门有神通力,我也没办法禁止。所以守门人,只好把这些事情,据实的禀报阿阇世王。

阿阇世王听了之后,非常生气,就对两个人生气:第一个,我母是贼!与贼为伴;说她的母亲是盗贼。为什么她是盗贼?因为她跟盗贼为伴,他父亲频婆娑罗王是贼,他就说你跟我父亲是狼狈为奸,都是盗贼。第二个,沙门恶人,用幻化的咒术用神通力,来迷惑人间,使令国王饿了二十一天,还没有死亡。这时候他就手持利剑,往他母亲的宫殿走去,准备要杀害他的母亲。

我们都知道前面的经文──阿阇世王要害父亲时,没有太多人反对,因为他们过去生本来就结了恶缘,所以在二十一天当中,大臣也没有人劝谏他。但是他要杀害母亲这件事,就严重了。

因为印度是一个父权的社会,母亲是没有权力,所以父亲对于子女的爱,是有偏私的。只要能够继承王位,能够为他打天下,父亲对这个子女,就有多分的偏爱,所以父亲的爱,在古时候是有所偏私的。但是母亲不同,因为母亲什么权力都没有,所以母亲对子女的爱,是平等的博爱,所以杀母亲极度不合理,因此引起朝野大众的共怒!所以刚开始他要杀父亲的时候,二十一天没有太多大臣太多激烈的反对,但是等到他杀母亲的时候,这件事情就很严重了。