佛弟子文库

佛弟子文库(第十五讲)

请大家打开讲义第三十一面,庚三、后三观明三辈往生。

佛法对人生的解释,是从因缘的角度来解读人生的,说诸法因缘生。当然,这个观念世间慈善家也提出说──善有善报、恶有恶报,不是不报,是时候未到。但是世间人在提出因缘观的时候,它的内涵只有今生──今生造善成就安乐的果报、今生造恶成就痛苦的果报。佛法的因缘观不是这个意思,佛法的因缘观是三世两重因果,所以佛法的因缘观是隔代受报。是你前世造业今生得果报、今生造业来生得果报,它要经过一个时代的成熟,先有种子慢慢去成熟,最后才得果报。所以这个思想就变成一种生命相续的思想。

佛陀曾经用流水来比喻我们人生,说人生就像无止尽的水流,从过去流到现在,它也一定会从现在流到未来。那么这个地方比较重要的是,过去是怎么回事我们就不谈,佛法很少谈过去,因为过去不能改变,往者已矣,佛法所重视的人生观是:你未来要去哪里?你将往哪里而去?这一部分是比较重要的──来生的规划。

我们生命的水流有两种力量在引导着我们,每一个人,不是每一个人,修行人有两种力量:

第一个力量,是过去业力所变现的相状。这个地方特别是指五欲的相状──财、色、名、食、睡。这些有漏的相状在刺激我们内心的时候,会产生一种感受、一种乐受,这个乐受就会对我们产生一种牵引的作用。我们一般人没有经过佛法的修学,没有经过佛法的训练,都是活在自己的感觉里──诶,你为什么这样?因为我感觉很好就去做了。所以我们一般人很难跳脱过去的业力,因为你太重视你的感觉,所由感觉产生的思想,这个是趋向于生死轮回,这是一个很强大的力量、生死轮回的力量。

你看《楞严经》破妄显真,它破的妄是什么呢?就是感觉引生的思想,全部是虚妄的。连阿难尊者出家,是缘佛的相好──佛陀问他说:你为什么出家?我是看到佛的三十二相很欢喜而出家的。佛陀说:这样的发心是属于生死业力,即便是善,也是生死的有漏果报,因为你是感觉嘛,感觉很好就出家了。这种力量在我们生命当中,是一个很强大的一种引导。

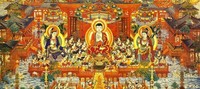

另外一个力量是佛陀出世之后,佛陀也创造一个相状来引导我们,就是种种的波罗蜜的相状。比方说佛陀施设布施的相状,来引导我们行布施;比方说佛陀施设很多持戒的相状、忍辱的相状,来引导我们,乃至于从净土宗的感应道交,创造了──南无阿弥陀佛的音声,来引导我们;或者是本经所说的莲华观、宝树观、楼阁观、阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨,以依正庄严的相状来引导我们。

那么,佛陀出世以后他为什么要用相状来引导我们?而不是用他自己的功德来直接传送给我们?这一部分,在《法华经》佛陀有说明,佛陀说:众生处处着,引之令得出。佛陀说:我把我的功德,我把我布施的这种智慧送给你,你没办法接受,因为你有着,凡夫的心不能直接趋向真理,不能趋向无相的真理。他要有一个相状来引导,他要有所住。说我要跟阿弥陀佛感应道交,我一念不生、阿弥陀佛也一念不生;阿弥陀佛的心是如、我的心也要是如;感应道交我们做不到,我们要有一个相状来攀缘,攀缘音声、攀缘极乐世界依正庄严,才能构成感应道交,这就是本经修行的主要观念,叫做借相修心,或者说借假修真。

刚开始我们在攀缘莲华的时候,它是一个假相,它不是极乐世界的莲华。但是这个假相你不要忘了,它是佛陀施设的假相。大智慧的佛陀──为实施权,施设的假相,这种假想能够引导我们趋向真实的功德。

在东晋时代有一位大学者叫刘宜民,这个人大家可能都听过,在当时很有名。他自中年以后,就不想做官,不想跟那些贪污的官吏同流合污,就罢官返乡,然后参加慧远大师东林寺的白莲社,这是专门在念佛的。不过慧远大师跟善导大师不太一样,慧远大师的念佛是修止观,持名跟观想配合,所以他在寺里造了很多的莲华池。

这位刘宜民居士,他一生当中见过阿弥陀佛三次:第一次看到阿弥陀佛放光;第二次在修止观的时候,看到阿弥陀佛摸他的头;第三次的时候,看到极乐世界七宝池、八功德水的莲华现前,这个时候,虚空中就有一个音声告诉他说:你可以喝喝看!他果然拿这个水起来喝,特别的甘美,而且全身的毛细孔放出香气来,他就知道他的净业成熟了,所以他隔天就召集大众,跟大众告假说:我要往生净土了,我的净土的业成熟了。他就拿了三炷香:第一炷香供养本师释迦牟尼佛,第二炷香供养阿弥陀佛,第三炷香供养十方诸佛跟《妙法莲华经》,供养完以后,拜下去就往生了。

关于这个公案,在《净土圣贤录》里有记载。这公案值得我们注意的是:刚开始他只是人的果报体,也没接触过极乐世界的八功德水,对不对?他是依止佛陀所开演的相状──佛陀告诉我们怎样观七宝池、八功德水……用语言文字的相状,让心中显出一个影像来。这个影像是什么?当然是假相,它不是极乐世界的相状,但是借假而修真──这个假相能引导我们,慢慢的因缘成熟了这叫做不思议的熏习,结果有一天,八功德水果然出现了,他真的是可以喝到这个水。

佛法的修学,基本上都叫借假修真,不是只有止观而已。我们没有佛的功德,我们只有凡夫的烦恼跟罪业,但是我们接触佛法之后,慢慢的学习、慢慢去改造自己,靠佛法的布施相状,慢慢引导我们,唉,我们也出现佛的功德,这个也叫借假修真。所以叫:众生处处着,引之令得出。佛陀必须要安住我们,用可以接受的相状来引导我们。

本经亦复如此。我们没有一个人去过极乐世界,也没有一个人看过极乐世界,没关系,大智慧的本师释迦牟尼佛,开方便门、示真实相,在本经当中,安立了很多语言文字,我们照这个文字相去观想,就能够把极乐世界的真实功德创造出来,是这个意思。

庚三、后三观明三辈往生(分三:辛一、第十四上品生观。辛二、第十五名中品生观。辛三、第十六下品生观。)那么前面的十三观,都是属于偏重在因地的止观,这以下讲到果地的差别。后三观,是指第十四、十五、十六三观,说明三辈往生的差别相状。三辈包括上辈、中辈、下辈三辈。这当中有三科:第十四上品生观、第十五名中品生观、第十六下品生观。辛一的上品生观又分成三小科:一、上品上生;二、上品中生;三、上品下生。

辛一、第十四 上品生观(分三:壬一、上品上生。壬二、上品中生。壬三、上品下生。)我们看上品上生的因果相貌,我们先看他的因地─这个人为什么能够上品上生?他在做人的时候修了那些功德?我们先看他的因相:

壬一、上品上生

(一)标名

佛告阿难及韦提希:上品上生者。

(二)正示:

(1)正明生因

若有众生愿生彼国者,发三种心,即便往生。何等为三?一者至诚心;二者深心;三者回向发愿心。具三心者,必生彼国。

复有三种众生,当得往生,何等为三?一者慈心不杀,具诸戒行;二者读诵大乘方等经典;三者修行六念,回向发愿,愿生彼国。

具此功德,一日乃至七日,即得往生。

佛陀告诉阿难尊者以及韦提希,所谓上品上生者,上品上生以下有三段,先看第一段最为重要,因为它是往生的正因。

说有一类众生,他心中有一个愿望,来生希望能够到净土去,到阿弥陀佛净土去,怎么办呢?心中你一定要发起三种心,即便往生。这个即便很重要,即便就是当下就能够往生,也就是说你具足了三心,你就已经成就往生的条件。

这个《观经》的九品跟《无量寿经》的三辈,它是有相通的。莲池大师说:《观经》的九品跟《无量寿经》的三辈,关键在这个相通的地方在这个,发菩提心、一向专念是相通的。当然修行有差别,因为《无量寿经》的三辈,它的上辈、中辈、下辈全部是修善业,但是《观经》的下品,是造恶凡夫啊,所以修行上有优劣的差别,但是根本功德──发菩提心、一向专念阿弥陀佛,这部分是相通的。

我们先看发菩提心。这个菩提心,有三种心合起来才叫菩提心:一者至诚心、二者深心、三者回向发愿心,这三种心态是往生的主要条件,也就是你想要往生,你没有具足这种心态,你就不可能往生!

这三种心,古德的批注有很多种,最有代表性的,主要有两个:一个是智者大师的注解,一个是善导大师的注解:

一、智者大师:他是从一种广义的成佛之道来解释三心,因为智者大师的想法是认为:为什么要往生净土呢?因为你要成佛,你不是到净土受快乐而已,所以他是从长远的成佛之道角度,来解释三心。

二、善导大师:他是从一个比较狭隘的求生净土求往生的角度,来解释三心。

这两种解释,我们都加以说明,它有相辅相成的观念。

首先,看智者大师广义的三心:

一、至诚心

这个至诚心是指真实的心。真实的意思是说:你做任何事情,心中不能夹杂任何的颠倒妄想,很真实,没有任何的妄想。那怎么做到呢?智者大师解释真实的心,他以正念真如来解释。我们的心一般是活在妄想中,由感觉的刺激而产生一种想象,然后就跟着感觉所带动的想象而转,叫做心随妄转。但智者大师说,我们现在慢慢训练自己─回光返照,观察我们内心深处,你从什么地方来?找到我们最初的本来面目──清净本然、周遍法界。

正念真如,它其实有两层意思:

第一个、来无所从:我们的生命从什么地方来?事实上生命没有所谓的开始。我们的色身、思想怎么有的呢?是从空性来的。生命是无中生有的,本来是清净本然,后来打了某种妄想,这个妄想就带动了业力,这个业力熏习真如,慢慢慢慢就把你现在的色心诸法创造出来,就这么回事。

第二个、去无所至:你是从无中而生有的,所以我们是从空性而来。说那我死了以后,我到哪里去了呢?我们也回到空性去。所以人生在《楞严经》讲到从真如的角度来看,人生是没头没尾,我们没有一个人有结果的!你做得很成功,到最后也没有结果,我们只留下业力这个东西,其他通通没有,其他只要跟果报有关系的全部都没有了,只留下人生的过程;留下点点滴滴,你面对人生的心态,你面对人生的业力,人生只有留下过程,结果通通没有!因为你也往空性而去了。然后来生又创造另外一个新的环境新的相貌出来。

所以正念真如它的思想是空观,让我们离一切相。因为这所有的相状都是暂时的──我们从空性而来,我们将往空性而去,所以真实心是一种空观的智慧,让我们远离妄想,这叫真实。

二、深心

这个深心是属于假观。智者大师解释什么叫深心呢?就是:佛果深高,发愿祈求成就,就是深心。你看到佛陀有无量的功德,你内心产生一种愿望,要能够成就这种功德。那么有古德解释就更简单一点说,什么是深心呢?就是乐集一切善法!我们对于种种波罗蜜生起欢喜心、积集善法,那么这个深心,其实就是一种善巧方便、积功累德的一种假观,叫深心。

三、回向发愿心

回身发愿心就是大悲心,心中发愿救拔一切众生的痛苦。

这个就是智慧的心、善巧的心和慈悲的心,具三心者,必生彼国;当然还要配合一向专念阿弥陀佛。以上是智者大师解释三心,他是从智慧跟慈悲的角度来发明三心的内涵。

我们再看看善导大师,他是怎么解释三心:

善导大师解释三心,他不谈长远的成佛之道,他先谈谈说,你现在是一个生死凡夫,你如何能够往生净土?先谈这一块。所以他的三心的主要思想,已经不是建立在智慧跟慈悲,而是建立在顺从本愿这四个字,他以顺从本愿来贯穿三心。

首先,他说什么是至诚心呢?这种真实的心怎么做到呢?

他说:阿弥陀佛因地行菩萨道的时候,他每一个念头所起的三业,都是从真实心去造作的──以真实心来上求佛道、以真实心来下化众生。所以我们身为阿弥陀佛的弟子,我们也应该随顺阿弥陀佛的本愿。因为随顺弥陀的本愿的关系,我们依止真实的心,愿离娑婆一切杂染的因缘,我们也依止真实的心来欣求极乐世界的功德,乃至于以真实的心来身业礼拜、以真实的心口业称赞、以真实的心来意业赞叹彼阿弥陀佛的依正庄严。

智者大师他引导我们真实的心,是从智慧跟慈悲这两个角度切入,他是比较属于智慧型的;那么善导大师这个真实心,说我凭什么能够远离妄想呢?我凭的就是我要听阿弥陀佛的话、我要跟阿弥陀佛学习──阿弥陀佛的因地,依止真实心修习种种功德,所以我也应该如此的去做,他是这样讲的。

二、深心

智者大师解释深心,是乐于修习一切善法,但是善导大师解释深心,是一种信仰的心,对阿弥陀佛功德的一种真实信心,叫做深心。这个真实信心有两个内涵:

第一个,你身为阿弥陀佛的弟子─决定深信自身现是罪恶生死凡夫,旷劫以来常没常流转,无有出离之缘。我是生死凡夫,从现在开始每天用功不吃饭、不睡觉,以我自己的力量,我决定不可以往生,不可能。那怎么办呢?

第二个,决定深信彼阿弥陀佛四十八愿摄受众生,无疑无虑,乘彼愿力,必得往生。我相信阿弥陀佛的四十八大愿,有足够的力量救拔我,所以我对阿弥陀佛通身靠倒,产生真实的信仰,这叫深心。深心不是去广修波罗蜜广修功德,就是说:我相信阿弥陀佛的功德已经够了,他救拔我已经够了,我只要相信他、依靠他就可以了,这叫深心。

三、回向发愿心。

所谓回向发愿心,就是把前面种种真实的心跟深心的功德,至心回向发愿,把所修一切的善根,回向──愿生彼国,这个叫三心。

善导大师的三心,完全扣着弥陀的本愿来发的,就是顺从本愿,你不要有个人的想法,这个就是三心具足。

这两个都不错,这两个都可以有需要。因为你为什么说一定要善导大师呢?因为你不依善导大师的心,你临终的时候,你那个皈依的心不够,所以善导大师的三心,是以一心归命、感应道交,先求感应道交。但是那为什么要发智者大师的三心呢?你到极乐世界你干什么呢?你还是要成就佛道,所以你必须把菩提心的种子,先把它成就。所以一个是短期目标皈依的心,一个是长远规划成佛之道的菩提心,这两个三心都很重要。这是往生的必要条件,所以具三心者必生彼国,这个地方再加上一向专念阿弥陀佛,就必生彼国了。

第二个,因地修诸功德,这个修诸功德就不是必要性,因为你的功德优劣、好坏,就影响到品位高低。复有三种众生,当得往生,这个三种指的是三种差别,三种的功德,而可以而得往生,所以这个当得跟即便往生就不一样,即便往生就是说它是一个必要的主要因素,当得往生就是次要因素。

一者、慈心不杀、具诸戒行。

慈心不杀,前面说过:孝养父母、奉事师长、慈心不杀、修十善业,这个是人天的善业;具诸戒行,是受持三皈、具足戒行,这是属于二乘的善业。

二者、读诵大乘方等经典。

依止大乘经典而发起菩提心、成就菩提善根,这是属于大乘的善业。

前面这三个就是净业三福。

三者、修行六念

这个六念,古人解释说只有上品才有。六念:念佛、念法、念僧、念施、念戒、念天。我们简单解释一下:

佛有三身:法身、报身、应身。但是在菩萨戒里面说,我们在佛的三身当中跟我们关系最密切的是哪一身?对了,应化身。你看我们拜的都是本师的应化身,很少人早晚课会拜佛的法身和报身,很少。为什么?虽然佛的法身、报身功德甚深广大,但是真正对我们很大恩惠的是在两千五百年前他示现出生,陪着我们成长、为我们修行成道说法的本师释迦牟尼佛是应化身,是这一期的应化。对我们恩惠深重的是应化身,因为他陪伴着我们成长。

所以在念佛当中,我们忆念佛陀有说法之恩。假设没有释迦牟尼佛从大悲的涅槃当中,示现八相成道、来到我们人世间来说法,没有一个人会知道真理,那就完全活在自己的感觉跟妄想中,就跟着感觉走,那就不知道该往那里去了?就不知道!我们没有一个光明的引导,所以忆念佛陀有说法之恩。那么法呢?这个法,主要是佛陀宣说的语言文字的大小乘经典,法有开慧之恩,开启智慧。僧有住持之恩,这些剃发染衣的僧宝,佛陀灭度以后,佛法之所以不会断灭,就是靠僧宝住持正法、续佛慧命。

念佛、念法、念僧,这个是忆念他力的加持。那么忆念自力是忆念自己布施、持戒的功德。念天,这里的天是指真理,真如的道理,真如本性,我空法空的真如理。一个人修行六念,就算这个人不出家,如果你一个人经常忆念六念,你的心大概也不会在世间名利上打转,也是很淡泊。

所以古人在把三辈九品配合起来的时候,他发现有一个问题:说《无量寿经》的上辈是出家的,佛陀亲口说出家才可以上辈往生,但是《观经》的九品,没有提到出家,而且它的当机众还是居士韦提希夫人。但是你注意看,他想修行六念,他就是说,他的重点不在于你的外表现在家相、出家相,但是你一个人能够修行六念,六念是出家比丘、声闻人每天要忆念的,所以这个你一个人能够修行六念的人,大概你的心已经不在世俗上打转,那种出世的情操,已经生起来了。

那么你把前面的三种功德──回向发愿,愿生彼国。这个很重要!因为这三种功德,不是往生的正因,所以要透过回向,你还要多一个回向。前面的发菩提心、一向专念,不用回向,因为具三心者,必生彼国,它本来就是跟阿弥陀佛感应道交的主要因素,但是修诸功德,就要透过──回向发愿。

具此功德,一日乃至七日,即得往生。这是讲修学的时间。你发菩提心、修学三种功德,最少是一天乃至七天,就能够往生净土。

所以在上品上生的因地,讲到两个重点:第一个是菩提心的强弱,第二个是修学功德的优劣;一个是菩提心,一个是所修功德,积功累德的这个资粮的优劣;这是讲到因地的修学。

我们看上品上生它果地的功德,看经文:

(2)所感圣缘

生彼国时,此人精进勇猛故,阿弥陀如来与观世音、大势至、无数化佛、百千比丘声闻大众、无量诸天、七宝宫殿,观世音菩萨执金刚台,与大势至菩萨,至行者前。阿弥陀佛放大光明,照行者身,与诸菩萨,授手迎接;观世音、大势至与无数菩萨,赞叹行者,劝进其心。

我们看这个发菩提心、修诸功德、回向发愿,愿生彼国的菩萨,他在临命终的时候,那么这个时候他,因为平时特别的精进勇猛,对于菩提心、积功累德,特别的勇悍、无所畏惧,那么临命终的时候,招感阿弥陀佛跟观世音菩萨、大势至菩萨,还有光中的化佛、阿弥陀佛光中化佛,还有旁边的大比丘僧众,还有无量诸天,这个极乐世界的天人众,乃至极乐世界的七宝宫殿,这个时候在临终的时候,皆悉现前。这个时候现前以后,观世音菩萨就执金刚莲华台,上品上生是金刚台,上品中生是这个紫金台,金刚台是最高级的,大势至菩萨到行者面前,就是这个观世音菩萨拿金刚台在行者的面前,这个时候阿弥陀佛放大光明,照行者身。

我们看上品往生的人,阿弥陀佛一到的时候,第一件事情不是先说法,都是放光照耀你。这一点,在蕅益大师的《弥陀要解》说:为什么阿弥陀佛要先放光照耀我们呢?因为临命终的人,每一个人心中都有所畏惧,所以必须要阿弥陀佛光明的安慰、引导,才能够生起正念。所以阿弥陀佛以净光照我、慈誓摄我,就是来消除我们这种忧虑的心情。

光明照了之后,阿弥陀佛与诸菩萨授手迎接,阿弥陀佛就伸出了右手。阿弥陀佛的接引相,左手是拿莲华,右手是伸下来,来接引这个修行者。观世音菩萨、大势至菩萨与无数菩萨,这个时候都来赞叹这个修行者─劝进其心,赞叹他平时修习很多的功德、发菩提心,也劝他万缘放下而求生净土。这个地方所发生的时候是在什么时间?是在临命终还没有死亡的时候。

我们解释一下:净土的往生是没有经过死亡的,所以你往生是在今生成就的,今天生没有经过死亡的阶段。我们在临命终的时候,有三个阶段,一个人即将死亡的时候:

第一个是明利心。明就是明白的明,利就是利益的利。明利心就是他死亡到来的时候,他的头脑清楚的时候,头脑很清楚。你看一个人他生病很久,他突然间清楚了,这个人准备要往生了,这是一种回光返照,你看那个蜡烛,快烧完的时候,会特别亮起来。所以你看这个人平常都不太讲话,突然间醒过来清楚了,这个人差不多要往生了,就是明利心现前,而你要往生是这个时候,这个是大好时机。你将死未死的时候,有一段时间头脑很清楚,就是明利心的时候,你这个时候要赶紧忆佛、念佛。如果明利心这个时间过去了,可能是几个小时,或者几天的时间过去了。

第二个昏昧心就现前了,你开始昏昧了,内心开始暗钝,那心就提不起来,往生的机会就慢慢的降低了,几乎不太可能。因为你明利心的时光错过以后,到了昏昧心的时候就很难提起佛号。

第三个,到最后阶段闷绝,第六意识完全不活动,你明了心没有了,只剩下第八识一种微细的心识在活动。这时候,你就不可能往生了,不可能,因为你的心没办法感应道交,只能随业流转!

反正你临命终的时候,你不是用心力来引导,就是由业力来引导,两种情况而已。你心力强─正念分明,就以心力来转业力;你心力薄弱,那就由业力来带你走,那就随业流转,看你造什么业就到哪里去。所以在这个时候,这个往生的人前面所发生的事情──阿弥陀佛现前、观世音菩萨用手执金刚台、阿弥陀佛放光授手等等,都是在临命终、头脑清楚的时候,就必须要现前。所以往生的人没有经过死亡。因为死亡的定义是从闷绝开始──第六意识不活动,乃至于第八识离开身体就叫死亡。所以你没有经过死亡的阶段,你是今生的最后一个刹那往生净土,还是一个人的果报往生净土。这个地方是讲到临终的状态。我们看往生以后的状态:

(3)舍报往生

行者见已,欢喜踊跃,自见其身,乘金刚台,随从佛后,如弹指顷,往生彼国。

行者见已,就是这个修行者在临终的时候,见到前面的种种庄严胜相,内心非常欢喜。然后自见其身,这个见不是用眼见,是内心自觉,自己感觉自己,因为你自己的愿力信愿去跟阿弥陀佛第十八愿,或者第十九愿感应道交,所以你自己就感觉到自己安坐在金刚台上,随从佛后,在一弹指那么短暂的时间,就往生彼安乐国了。

(4)生后利益

生彼国已,见佛色身,众相具足;见诸菩萨,色相具足。光明宝林,演说妙法;闻已,即悟无生法忍。

往生之后,见佛色身,众相具足。所以上品上生的莲华是没有关起来。正常情况,阿弥陀佛、观世音菩萨、大势至菩萨手拿莲华来接你的时候,在娑婆世界莲华是先合起来,到了极乐世界,可能是七天、可能是几劫才打开来。上品上生的人,他的莲华没有合,直接的,没有所谓的华开见佛,就是华本来就没有合,直接就到极乐世界,然后见到佛陀的身相庄严,也见到菩萨的色相庄严。因为这个人菩提心强,而且他修的资粮也殊胜,所以可以直接见佛、见菩萨。

具足光明宝林,种种的光明、七宝树林,这个有情无情,有情的鸟类、无情的树木,乃至于八功德水等等,演说大乘妙法。那么这个人就在见到佛菩萨的庄严、听到有情无情演说妙法的当下,证得无生法忍,证得我空法空的真如,到了初地菩萨。就是这个人一到极乐世界,当下证得初地,证得初地以后做什么事呢?

(5)他方得益

经须臾间,历事诸佛,遍十方界;于诸佛前,次第受记,还至本国,得无量百千陀罗尼门。

过了须臾间,古人解释说,大概是一顿饭的时间,很短,稍作休息他就离开了极乐世界而供养十方诸佛,到十方诸佛面前干什么呢?次第受记。这个授记有两种,佛陀的口业是这样子,佛陀要嘛这件事情因缘还不决定、还有变数,佛陀就保持默然;佛陀一旦说出口,这件事情就不能改变了。比方说,你看琉璃王灭了释迦族,佛陀说琉璃王七日后必死无疑,琉璃王还不相信,他造了一艘船,佛陀说琉璃王是被火烧死的,那琉璃王就造了一个船,把船开到大海去,但是他也是一样,到第七天的时候,莫名其妙这个船自然就生起业力大火,就把他烧死,跑不掉。

所以佛陀一旦是授记,授记是对未来事情的一种预测,那么佛陀授记有两种:

第一个是授有余的授记:就是这个人寿命还在、有漏的生命还在,那么一般来说,是授灭恶生善、离苦得乐。说你做了这个布施,你会生到那一天去受乐、经几劫的时间等等,是针对凡夫这种成熟的果报,做有余的授记。

第二个是无余的授记。无余的授记要初地菩萨以上才授成佛之记。是说:你什么时候应当成佛、你的国号是什么、你的眷属有哪些等等,当然这地方是指成佛之记,因为他已经成就无生法忍。

那么你次第亲近十方诸佛,得到授记以后,还至本国得无量百千陀罗尼门,你亲近了十方诸佛,当然就成就种种陀罗尼。陀罗尼叫总持,总一切法、持无量义。陀罗尼是很难成就的,我们一般凡夫到初地,花一大阿僧祇劫的时间修空观,从假入空以自利为主。所以菩萨在初地之前,修行波罗蜜是以自利为主──我假借布施的因缘来启发自心我布施的功德、我假借持戒的因缘来启发我持戒的功德。

菩萨真正利他是从什么时候开始?是从初地到等觉这一块,要花两大阿僧祇劫的时间,开始广设方便,所谓的成熟众生、庄严净土,开始庄严他的净土,利用众生开始广设方便─普门示现。这个时候在利益众生,一个很重要功德叫陀罗尼,说法无碍。陀罗尼要等到九地才圆满,到善慧地陀罗尼才圆满。在经典上说,一个人成就陀罗尼以后,这个人看经典,第一个一闻千悟;他:义陀罗尼,他一看到经典,就懂里面讲什么。第二个过目不忘,他就不会忘掉了,一辈子也不会忘掉;这个大悲咒,他念过一遍,一遍就够了,就全部记起来,他陀罗尼这种力量心力特别强。

你看智者大师他在修止观的时候,他得到旋陀罗尼,无量百千陀罗尼,第一个陀罗尼叫旋陀罗尼,最低的陀罗尼,第一个而已。智者大师得到陀罗尼,从三昧出来以后,辩才无碍,九旬谈妙;他解释《妙法莲华经》经题那个妙字,他老人家可以讲九十天,九旬谈妙;这个妙是什么意思讲九十天,那不是用背的,完全是陀罗尼。

(三)总结

是名上品上生者。

这个菩萨,他亲近十方诸佛以后,他就成就广大的辩才,是名上品上生者。

我们看上品上生者到了极乐世界,他的修行有两个内涵:第一个,他先去见阿弥陀佛,我们华开第一件事情先见阿弥陀佛。见阿弥陀佛以后,阿弥陀佛为你说法,就成就无生法忍,先成就空观;成就空观以后,这个时候可能是我们自己的志愿、也可能得到阿弥陀佛的鼓励,开始亲近十方诸佛,到药师佛的国土、普光佛、普明佛的国土去亲近十方诸佛,跟十方诸佛广学无量法门,成就假观,就是陀罗尼。

那么,在四十八愿里面有提到一个观念:当你往生极乐世界,华开见佛成就无生法忍以后,乃至亲近十方诸佛,成就种种的善巧陀罗尼以后,你有两个选择:

第一个、你的大悲心特别重。你在做人的时候,你有很强烈的悲愿──不忍众生苦、不愿圣教衰,你可以把极乐世界无量的寿命,把它放弃掉──除其本愿,游化自在,你可以把寿命放弃掉,我不要在极乐世界待了。这个时候直接回入娑婆度有情,以初地之身、以无量百千陀罗尼门之身,而回入娑婆。这是第一种选择,这种人大都属于悲增上。

第二个、他不放弃极乐世界的寿命,当然就继续亲近十方诸佛,当然他也可能跟娑婆世界有缘众生作感应道交,像观世音菩萨说的:众生被困厄,无量苦逼身,观音妙智力,能救世间苦。你可能忆念他的时候,那些跟你有缘、忆念你的名号、忆念你的身相,你可以跟他作一时的感应道交,但是你不可能来到娑婆世界陪他成长,没办法;因为你的寿命还在极乐世界。

所以,在四十八愿里面提到:虽然阿弥陀佛给你无量无边的寿命,但是你可以选择。你成就初地、成就百千陀罗尼门以后,你可以放弃极乐世界的寿命而回入娑婆度有情,陪着众生成长,做他的家人、做他的朋友──应以何身得度,即现何身。当然你也可以选择继续待在极乐世界,一直修到等觉菩萨为止,这个两种选择,这是上品上生。