佛弟子文库

佛弟子文库(第八讲)

请打开讲义第十六面,辛四、树观。

天台智者大师讲到我们修行的次第,他讲到有通、别两种:有些修行是可以融通的,比方说我们到底是先修小乘再学大乘?还是先学大乘再学小乘?这就很难讲了。有些人他先修小乘,然后他能够修大乘,回小向大;有些人是先把大乘的思想弄清楚,再用小乘的方法加以对治。这个就是良由众生根性不一,致使如来巧说不同。

所以佛陀在讲到很多自力的修行法门,佛陀的答案都是不确定的。对这个人这样讲、对那个人那样讲,这叫应机说法。在自力的圣道法门当中,佛陀用通的角度来宣说法门是融通的。到底是怎么样呢?没有标准答案,经常是这个样子。

但是一旦是属于他力门——本尊相应的法门,我们怎么跟本尊感应道交,规矩就很多了,佛陀是用别,一种次第的教授。在密宗和净土宗的观想当中,次第不能有任何差错,因为这个是属于事相──托彼依正,显我心性。我们是假借阿弥陀佛的依正庄严,来开显我内心的善根、来灭除我的重罪,这种次第就很清楚了。

蕅益大师说,这种属于他力门摄受的,肯定是欲知山上路须问过来人,过来人只有一个──就是佛陀,没有人有资格宣说。所以我们在研究本经的时候,这个次第就很清楚了,跟你研究楞严经、研究其他的教理,那你可以把前后混着修都没关系。但是只要讲到本尊相应法的东西,这个就要一一观之!

你看佛陀在这个地方,你的次第要很清楚,先观什么,再观什么,再观什么,最后什么都很清楚。作是观者,名为正观,如果你不是如此观者叫邪观,把这个的次第强调出来。

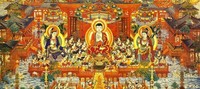

我们看第四个树观。这个依报的观法,它是越观越复杂,由粗到细。前面落日观,取它的光明相,是最容易观的。然后再观大地,取琉璃地的清净,大地能够离一切相,表显菩萨的愿力是没有杂染的。光明表示智慧,大地表示悲愿,那么树观就讲到庄严了。

菩萨的功德、菩萨的波罗蜜就是:光明相、清净相、庄严相,在依报的主轴相状有三种相状。到这个庄严相,树观就表达无遗,把这个极乐世界的功德庄严,它的互含互摄就有详细的描绘。我们先看前面的三段,看经文:

辛四、树观

(一)结前启后

佛告阿难及韦提希,地想成已,次观宝树。

好,我们来说明,佛告阿难及韦提希,你地观想以后,接下来观什么呢?观宝树。所以他那个观是由粗到细,由粗的光明清净到微细的庄严。它是一步一步的往里面观。那么这个树要怎么观呢?

(二)观相之法

观宝树者,一一观之,作七重行树想,一一树高八千由旬,其诸宝树,七宝华叶,无不具足。

观宝树者,一一观之。跟前面的道理一样,有次第的。这个地方的次第,是先观树的树干、再观它的小枝、再观叶、再观华果,枝杆花果是由粗到细观下去。怎么观呢?首先,你要取一个单位,因为极乐世界的树很多,有很多树,不是一点点树,所以它用七重来作一个小单位,叫七重行树。

七重行树我们解释一下:

它是一重的宝树,中间有一重的道路;再一重的宝树,一重的道路,如是到七,叫七重行树。当然极乐世界的树,不是七重而已。它这个地方是说,首先先作七重行树,因你取太大的单位你也观不来,所以一般是以七为一个极限,先取七重当一个小片段,观想成功之后,你再把它由此类推,再观想它遍满极乐世界,是这样子的。

以七重行数为一个小单位,那每一棵宝树,要观想多高呢?八千由旬。这个由旬有小、中、大,最小的是四十华里,中的是六十华里,大的八十华里,我们姑且用最小的是四十华里,四十华里就有八千由旬,三十二万华里,极乐世界一片叶片,就比台湾还大,所以它那个都是一个很广大的境界。其诸宝树,七宝华叶,无不具足。极乐世界的宝树,有很多七宝所成的华、七宝所成的叶,无不具足。

我们前面已经说过,七宝不是娑婆世界的七宝,但是极乐世界那些宝,我们娑婆世界没有,所以只好用譬喻的方式,用我们已知的东西来譬喻未知的东西,是引用七宝来作譬喻。这个地方是讲到观相,必须要有次第、先观树干、再观枝叶华果,慢慢的观进去,无不具足。我们再看它华叶的相貌:

(三)色光映饰

一一华叶,作异宝色,琉璃色中,出金色光,玻璃色中,出红色光,玛瑙色中,出砗磲光,砗磲色中,出绿真珠光,珊瑚,琥珀,一切众宝,以为映饰,一一华叶,作异宝色。

那么极乐世界的树叶和华朵,有不同的光和不同的颜色,比方说这以下讲出譬喻:在青色的琉璃当中,出金色的光明;在绀青的玻璃当中,出红色的光明;在红色的玛瑙色当中出砗磲,砗磲是白色的光明;在白色的砗磲当中,出绿色的真珠的光明;乃至珊瑚、琥珀等一切众宝,它的颜色光明,是互相参杂、互相照耀、互相装饰的。极乐世界的的五尘,前面说过是互含互摄的,为什么呢?你看诸天的宝物,诸天的宝物是单一的,光明就是光明、颜色就是颜色,因为诸天的光明是业感缘起。

所以一般慈善家在做善业的时候,第一个他没有我空、法空的正见,没有空正见。第二个他没有菩萨的愿力。所以他造善事,往往是怎么样?叫做一时兴起;他突然间跑到菜市场看到一个众生很可怜,启发了恻隐之心,就把它买下来放生,他为什么这样做呢?因为我一时的生起恻隐之心。所以慈善家做善业,他第一个善业和第二个善业,没有连贯性,他没有一以贯之,没有贯穿所有善业的愿力。他没有这种贯穿性。一般的慈善家,他想到什么就做什么,他生命没有一个智慧和愿力来贯穿他的身口意,没有说吾道一以贯之,没有这个东西。他完全是想啥就干啥去了,就这样子。所以他第一个善业跟第二个善业没有连带性。

菩萨修学善业就不是这样,菩萨修学善业有空正见、有菩提心,所以叫做什么?菩萨的善业叫做波罗蜜啊!人天乘没有波罗蜜,二乘也没有波罗蜜,一个阿罗汉去布施,也不能叫波罗蜜,叫善业。只有菩萨去布施、去持戒,后面加一个波罗蜜,因为他有道啊!吾道一以贯之!菩萨的所有善业,一定是跟般若智慧相应,一定跟他的菩萨本愿相应,他有光明有大地,大地能够摄持所有的树木华草,所以得果报时,他的功德就不可思议!互含互摄。

所以你看菩萨…在那个《摄大乘论》上说:菩萨行布施的时候,他是依止菩提心、空正见,他布施的心态也具足了持戒的心、忍辱的心、精进的心、禅定的心、智慧的心,六度都具足了。他布施时不是只有施舍的心,还包含了忍辱、精进、禅定、智慧,他因地的善行是互含互摄,得果报时,当然也是不可思议,互含互摄,叫做法界缘起,这个跟我们业感缘起、跟我们诸天的业感缘起,是不一样的!他的颜色光明是互含互摄的,这叫波罗蜜。

到前面三段都只是一种纲要的总说,其实真实的宝树观,是在下一段,它就解释得很详细,它的庄严相是怎么回事?它有什么样的功能呢?我们看华树的庄严,这个地方总共有四段,我们把它念一遍:

(四)华树庄严

妙真珠网,弥覆树上,一一树上,有七重网,一一网间,有五百亿妙华宫殿,如梵王宫,诸天童子,自然在中,一一童子,五百亿释迦毗楞伽摩尼以为璎珞,其摩尼光照百由旬,犹如和合百亿日月,不可具名,众宝间错,色中上者。

我们解释一下,我们在观察宝树的庄严,分四段来观察:第一个先观宝树里面的宫殿,这讲到宫殿的问题,居住的环境。妙真珠网,弥覆树上。这个宝树当中,有很多真珠所串的真珠网,弥覆,满满的覆盖在七重树上。就是树上有很多的真珠网,在每一棵的宝树上,有七重的宝网,这个七重的宝网就好像是七重的宝塔,它是一重网、一重网、一重网,有七重,就像宝塔的高度一样,越来越高,有七重的真珠网。

这七重的真珠网是干什么的呢?每一个网当中,有五百亿个微妙的香华所成的宫殿,这宫殿就像大梵天王所住的宫殿一样,那么这个宫殿是干什么呢?极乐世界的诸天童子,自然在中。童子,是譬喻相貌庄严的天人,极乐世界的人民是住在地上,他那个楼阁是从地上盖上去的。但是极乐世界的天人,是住在树上的真珠网当中的这些宫殿,诸天童子自然在中。

每一个天人、每一个童子,他的身上都有五百亿释迦毗楞伽摩尼,释迦毗楞伽就是翻成如意,叫如意宝珠。挂在身上来做一个装饰,这种如意宝珠,它放的光明能照耀百由旬,就好像有一百亿个日月一样互相的照耀,是没有办法形容的。树上的众宝,也是互相的间隔、交错,它的颜色也是最为殊胜的。这是讲到极乐世界的宝树,有七重的真珠网,而每一个真珠网,都有宫殿,诸天童子就住在宫殿当中。讲到这个宝树的功德,再看它的华:

此诸宝树,行行相当,叶叶相次,于众叶间,生诸妙华,华上自然有七宝果。

宝树是行行相当,它这个宝树的排列,每一排列有一定的次序。叶叶相次,树叶跟树叶之间的间隔也有一定的章法。在这众叶当中,有种种的华、开种种微妙的香华,华上自然有七宝果,七宝庄严的果实,所以极乐世界的华果是同时的。我们娑婆世界是先开华,等华谢了之后,果实才出现。极乐世界是生诸妙华,华上自然有七宝果。这是比喻菩萨修因、证果是同时的,因为他称性起修──因地的心性就有果地的功德,所以是因果同时。

这是讲到华,以下再讲到果。

一一树叶,纵广正等二十五由旬,其叶千色,有百种画,如天璎珞,有众妙华,作阎浮檀金色,如旋火轮,宛转叶间,涌生诸果,如帝释瓶。

每一片树叶,它的纵就是竖,广就是横,横竖有多大呢?二十五由旬,大概是一千华里左右,它一片树叶比台湾还大。树叶有千种颜色,有百种的画。所谓树叶上的画是指什么呢?就是树叶上有叶脉,它的脉络就好像是一幅很精美的画一样,很像画一样。

如天璎珞,就像天人所挂的璎珞,很有次序也非常庄严的样子。而这当中有很多的妙华,它是什么颜色呢?它是紫金磨色,就好像是一种光明的火轮,宛转的移动在树叶之间。在极乐世界的树叶,它的光明是会流动的,前面讲到的光明是静态的,琉璃色当中有金色的光明、玻璃色当中有红色的光明,前面的光明是静态的。这地方树叶上的华,会释放出光明,这个光明是跑来跑去的,就像旋转的火轮,在树叶华之间旋转,它这个光明是从下面跑到上面,从上面跑到下面。后文讲到池水,极乐世界的功德水,也是流动的,所以它的庄严有静态的庄严和动态的庄严,就是它的光明是跑来跑去的。

涌生诸果,如帝释瓶。极乐世界的华,华的这个地方,有这个果,有各种果实,这果实有什么功能呢?就像帝释的宝瓶。帝释有一种宝瓶,能够所求如愿,极乐世界的这个果,也是可以让我们所求如愿,你向极乐世界的水果祈求什么东西,它能够让你心想事成,如帝释瓶。帝释是指释提桓因,他有无量的上品善业,所以招感一个宝瓶。你到极乐世界你有无量无边的水果,都可以让你所求如愿!

我们再看这个水果有什么好处呢?

有大光明,化成幢幡无量宝盖;是宝盖中,映现三千大千世界一切佛事,十方佛国,亦于中现。

极乐世界的这些果,它是放大光明,在光明当中,能够变化成很多的幢幡,乃至无量的宝盖;在宝盖当中,能够现出三千大千世界一切诸佛,弘法利生的事业。十方诸佛在哪一个地方行布施波罗蜜、弘法波罗蜜、各式各样的波罗蜜,种种的佛事,我们都可以在宝盖当中看到,在这个极乐世界华的果实当中,看到十方诸佛的弘法的事业,乃至于十方的国土的庄严亦于中现。

这个地方我们说明一下,这什么意思呢?这个果实出现十方诸佛的国土,是什么意思?有人问蕅益大师说,十方世界这么多佛土,为什么偏赞西方净土?你看中国的佛教传承里面,几乎讲到净土,绝大部分都讲西方净土,少部份讲弥勒净土,极少部份。那么为什么十方诸佛的净土偏赞西方净土?乃至在《阿弥陀经》当中,释迦牟尼佛赞叹极乐净土以后,后面的六方诸佛出广长舌相,异口同声赞美阿弥陀佛净土的庄严?

其中有一个重要的理由就是蕅益大师说的——因为往生西方就等同生十方!

表面上我是很狭隘的锁定西方净土,表面上,我锁定一个目标,把求生西方当作我生命的唯一的目标,我因地锁定一个目标。但是果地上我往生西方净土以后,我等同往生十方国土。这地方的其中一个理由,就是说,为什么生西方就是生十方净土呢?因为你到了极乐世界,你可以受用十方诸佛说法的情况,你可以同时看到药师佛说法、你同时看到普光佛、普明佛说法,这是十方世界所没有的!

所以蕅益大师说:极乐世界的规划,特别对我们凡夫众生有很大的帮助!他说:十方凡圣同居土,没有人做出这样的规划。你到了极乐世界,你在凡圣同居土能够受用的,几乎是等同实报庄严土的互含互摄的功德,几乎不可能的事情。十方的佛土,四土是清楚分明,你有什么功德,你就到哪里去;你是带业往生的凡夫,就到凡圣同居土去;你是法身菩萨,就到实报庄严土去。凡圣同居土绝对不可能说在一个果实当中,看到十方世界诸佛的显现,不可能的!这是什么境界啊!这是一为无量,无量为一的法界缘起啊!那没有初地以上菩萨,你不可能有这种功德相。

但是极乐世界的凡圣同居土就有这种情况,不可思议啊!如果我们来比较各佛土的实报庄严土,那这个佛土没有好坏。药师佛的实报庄严土,到极乐世界的实报庄严土,我们很难分出,因为到了实报庄严土的时候,都是法界缘起。但是比较凡圣同居土,一个带业往生的凡夫,去受用凡圣同居土,那我们真的要说十方三世佛,阿弥陀第一!极乐世界是最为殊胜的!就着凡夫来说,阿弥陀佛的四十八愿,某种程度偏重在生死凡夫,对我们生死凡夫阿弥陀佛帮助最大,所以才说十方三世佛,阿弥陀第一!如果我们是生死凡夫,这句话是对的,的确是这样。因为他的四土是互含互摄,横具四土啊!一个凡圣同居土的众生,能够受用实报庄严土的功德,从这个地方可以看得出来──宝盖当中,映现三千大千世界一切佛事,十方佛国,亦于中现。这个是实报庄严土的境界!我们看最后的总结:

(五)观成之相

见此树已,亦当次第一一观之,观见树茎,枝叶,华果,皆令分明。

(六)总结观名

是为树想,名第四观。

这地方讲到功德相状,就是说我们在观树时,也应该次第观之,凡是观极乐世界的庄严,一定是有次第的,怎么观呢?先观它的树干,再看它的细的枝叶,最后是华果,然后再观成七重行树,再慢慢的扩大到整个的极乐世界。你必须要次第观之,而且是了了分明,不能有任何的模糊或含糊笼统,是为树想,名第四观。

宝树观的时候,在依报观可以说是把极乐世界的庄严,我们看是一览无遗,光明中有宝物、宝物中有光明,把光明相跟清净相整个表现出来。古人在讲这个宝树观,有一首偈颂,可以跟大家分享:

五百亿童华里住:这是说有五百亿天人,住在宝树华上,真珠网当中的宫殿里。说这个树是干啥的?是用来住的。

三千世界果中藏:那么你住在宫殿里面,你可以透过前面的华果,看到三千世界的十方诸佛,正在宣扬佛法的相貌,你等于是坐地参方,根本不用去亲近十方诸佛,广学无量法门。你就在极乐世界里面坐着,就能够亲近十方诸佛,这就是我们说的坐地参方。

自心种子栽培得:而这么多互含互摄的功德是怎么来的呢?其实,也是我们在因地的时候,忆佛念佛栽培所成的。

各各撑天柱地长:由于因地的庄严,成就果地的圆满;各各撑天柱地长,就是指果地的功德都圆满了。

我们要知道,在观想过程当中,当你起观,不管是观极乐世界的光明相、或者是清净相、或者是庄严相。你心中一旦出现一个相状的时候,你要知道你的心在你的生命当中,产生了两道力量:

第一个、弥陀的加持力。

诸佛如来是法界身,入一切众生心想中,是故汝等心想佛时,是心即是三十二相,八十种好。就是说:如果你能按照佛陀所教的次第而观,你等于是把佛的功德,引到你的身心世界,你把佛的光明功德、庄严功德都引进来了,所以说是佛力不可思议,你已经进入佛陀的功德庄严。

第二个、心力不可思议。

你能够从这个地方,慢慢启发自己的善根,这叫借相。我们现在自己要生起善根有困难。比方说,你为什么需要借这个相呢?你有本事自己就生起善根,有困难。凡夫要仰仗佛力,先借十方诸佛的功德相,但是重点是怎么样?借相修心!关键还是要把你的善根启发出来,透过光明相来启发我们智慧的观照力。做什么呢?不要老是跟着感觉走,要用光明来观照,透着清净的琉璃地启发菩萨的悲愿、透过这个庄严相来成就菩萨波罗蜜的功德,借这个相某种程度是来修我们的心。所以除了佛力之外,我们自己的心力也是很重要!

就是说我没办法带动我的心力,我是生死业力凡夫,要有人帮我拉一把,佛力来带动我。用果地相就是说:用已经成就的果地功德,来带动我因地的心。我们很难自己生起善根,很难!但是你慢慢慢慢的观想,把极乐世界观想久了以后,你发觉你的心态会改变──不思议熏不思议变!

我们讲一个小故事跟大家分享一下,讲到释迦牟尼佛因地的修行,释迦牟尼佛过去在波罗奈国,发生一件事情。波罗奈国有一个国王,晚上作了一个梦,在梦中看到一只金光闪闪的金毛兽,这个大小像狮子一样的金毛兽。全身放大光明。国王看了起大欢喜,他想:要是能把这个金毛兽抓过来,把它杀了,毛剥下来放在我的宝座上坐着,那可是非常荣耀的事情。所以当他从梦中醒来之后,他就重赏说:哪一个猎人帮我抓到这只金毛兽,我有重重的财富和官爵的赏赐,当然很多人 就到深山去找这个金毛兽,找了几年,都没有看到金毛兽的踪影。

这其中有一个猎人,在几年以后,他要去找金毛兽的时候,不小心从山上滑落到山谷去,跌倒受伤,身上流血。这时候白天过去了,晚上即将到来,他又饥又渴,身上又流血,引来很多的虫来咬他的身体。就在他绝望之余,突然间眼睛一打开,看到了金光闪闪的金毛兽,就在他的面前出现。金毛兽看到猎人受了重伤,即将死亡,就对他起了慈悲之心,金毛兽把他叼起来,把他送到浅水的地方让他喝水,然后又找了很多水果让他充饥,吃完之后他就睡了一个好觉。

第二天起来的时候,他看到金毛兽在他旁边,一个晚上照顾他,他是又感动又矛盾,心中就现出忧愁的样子。金毛兽看到他的表情,问说:你为什么闷闷不乐,有忧愁之相呢?猎人回答说:说实在的,我为了找你,可以说是倾家荡产,几年来就是为了要找你。现在终于让我找到你。但是要是把你杀了,我就是忘恩负义的人,因为你救了我一命;要是不杀你,多年的愿望又不能达成,所以我非常矛盾!

这个时候金毛兽就思惟,他就看着这个苦恼的猎人以及他心中的期待,又看到满地的虫为了咬猎人身上的血,在那个地方充满了饥渴。金毛兽就如是思惟说:我生生世世就是为了贪恋这个身体,我也不能做出什么功德,现在好不容易有这个机会满众生的愿。于是金毛兽就说:这样好了,我去撞树,把我的血肉,布施给地上的这些众生,等到众生吃完之后,再把我身上的皮剥下来送给国王,就能够满足你的愿望,也满足地上虫子的愿望。

金毛兽说完话之后,就开始作愿:第一个、它发愿吃到它血肉的众生,都能够离苦得乐。第二个、凡是吃到它血肉的众生,未来都能成就无上菩提。它的善业还有这个咒愿力。他作愿以后就自杀了,自杀以后就生天了,因为这样而死亡,它发了善愿,升到天上去了。那么这个想要皮的国王是谁呢?就是提婆达多的前生。咬它肉的这些八万的众生,就是释迦牟尼佛成道,最初度的八万天人,发了菩提心的这些天人。

所以释迦牟尼佛修布施的时候,他说过:三千大千世界,没有一个地方不是他舍生命处。当然,我们除了看到释迦牟尼佛的善业,更重要的是看到他的本愿,这个地方很重要!一个宗教师跟慈善家最大的差别,他有愿力的支持──本愿功德。如果你在修善业的时候,没有生起菩提心、空正见,你就不可能产生果地上互含互摄的庄严。

所以我们为什么要发菩提心啊?

诸位可以想一个问题:如果你以一种狭隘的自私心去忆佛、念佛,阿弥陀佛是菩提心,你的心是狭隘自私的,这两个能够心心相应吗?对不对!昙鸾大师在《往生论》的注解上说:如果你不发菩提心来忆佛念佛,没有广大的胸量──上求佛道,下化众生;没有愿作佛心、愿度众生的心,以这种心态来念佛,你就是看到极乐世界很漂亮,为了乐故而欲求往生,我看到极乐世界很快乐,所以我也愿意去,结果你不能往生!因为你为了追求快乐,刚好跟诸天相应,诸天就是提供你快乐,所以你不发菩提心,你把忆佛的功德,本来是一颗摩尼宝珠变成糖果。

印光大师说:因为你不发菩提心,本来是无量功德庄严的东西,变成一种狭隘的业果,那就变成什么?变成受用诸天有漏的快乐果报,带着满身的贪欲烦恼升到天上去,你这样享受快乐后遗症很严重,因为贪欲特别重,乐报受完之后来到娑婆世界,很可能会堕到三恶道去,因为你透支了,福报透支太厉害了。

极乐世界的依正庄严、阿弥陀佛的圣号,都是无量的功德庄严,佛力不可思议,但是进入到你的心中之后,到底是一种无量庄严的法界缘起?还是一种狭隘的有漏业感缘起,你的心态就很重要!所以我们讲借相修心,你本身的心态很重要,这一点在阿弥陀经讲得不多。我们看《阿弥陀经》,蕅益大师虽然把极乐世界的依报庄严,会归到三力不可思议,某种程度偏重在佛力不可思议。他最后的会归是:因为有佛力的加被、名号功德的加被,所以才有这种功德庄严,鼓励的性质多。

但是你看观经就不一样,智者大师说啊:法界圆融体,作我一念心,故我念佛心,全体是法界。某种程度就是说:借佛的功德庄严,来启发你的菩提心!你菩提心还得生起,只是说借佛的功德庄严,来启动你的菩提心。如果你看到这些庄严相,没有启动菩提心,还是贪爱的心、自私自利的心,那这些庄严相以后变成天界的有漏果报;如果你看到这些庄严相,果然发起你的菩提心,那你就是念念在成就你未来的净土。

本经在忆佛、念佛的时候,讲到两种力量:第一个是佛的力量,第二个是心灵的力量。但是本经是偏重于心力不可思议,是用佛力来启动你的心力,叫做借相修心。这些庄严相如果不回归到你的心性、如果还启动不了你的心,那就没办法。你必须把这种光明相、清净相、庄严相,用来启发你的菩提心、启发你愿作佛心、愿度众生心。如果这些相能够启发你的菩提心,那这些庄严相跟你的菩提心一接触的时候,极乐国土成就如是功德庄严,那就是你未来的净土庄严!所以我们一定要知道,借相要修心,这是一个很重要的观念!

好,我们看池观,我们先把这个第一段跟第二段念一遍:

次当想水,欲想水者,极乐国土有八池水,一一池水,七宝所成,其宝柔软,从如意珠王生,分为十四支,一 一支,作七宝妙色,黄金为渠,渠下皆以杂色金刚以为底沙。

这个观,我看我们下次再说好了。我们回答两个问题:

【学员提问】:请示法师,愿力跟八识是否有关?愿力是否为第八识的种子之一?临终的时候,乱心位起,以愿力以何种生起大作用?

【师父回答】:当然跟我们的八识有关,因为我们活在八识。我们现在是带业修行,或者说带着烦恼在修行。那肯定跟八识有关,识,这个识有两层意思,第一个跟业力有关,我们是业力凡夫,这个识它跟心,心就是清净的,这理论上我们是追求心,但是实际上我们活在识。

第一个,我们摆脱不了过去的业力。虽然我们尽量要脱离过去,我们规划未来,但是你很难离开你的过去,太难了。我们过去所造的善恶业,我们要无条件地概括承受。当然,你业力轻你今生修行可能比较顺利。你业障重你今生障碍重重,但是这个业力不足以决定好话,因为顺逆皆方便,有些人业障重,他启发他的道心,也可能。

所以业障轻重,不表示你的成败得失,不一定,但是你要有善根很重要。你要没有善根那就很难修行了。佛法不怕你业障重、也不怕你烦恼重,但是你没有善根,就没办法了。因为佛陀没办法启动你的善根,没办法,因为这个修行不能替代的。

修行只有一种情况,就是你主动要修行。我真的要改变了,什么东西都可以被动,你看你上班哦,你不上班,你没有真的上班也没有人知道了,反正你到时间打卡下班就走了,你有没有在上班没有人知道,但是修行你不想修行,谁拿你都没有办法,所以一个人要改变,只有一种情况,就你自己愿意改变。你看做母亲的说:唉呀你要去拜几拜,这是方便。他不想拜,通通没有用。

一个人修行,什么叫修行上路?就是我真的要改变了,那种众生的愿力发起来了。你就有希望,你生命真实的变化是从那个时候,当然所有的善根就是以菩提心为根本,你真实要做改变了,我从今以后不想做凡夫了,我要愿作佛心,我要作佛要度化众生,我要为佛教干一点实事,为众生做点事情。你这个愿力发起来你就有救了。你才可以从过去的烦恼业力里面,看到一处前面的光明,从过去跳脱出来。

所以你要超越过去一定要发愿,一个人要摆脱过去有两种智慧,第一个智慧,一个愿力,但智慧很难,空正见真的很难。菩萨修行没有几个靠空正见,都是靠愿力的。不能拜要他拜,不能专要他专!就是那份坚持!哪几个把烦恼空掉了,没有嘛。我们还是觉得说,生病那种感觉,痛苦的感觉,还是真实的是吧。

空正见我们凡夫只是在寂静中相应,在动中很难相应,那菩萨的空性薄弱,靠什么?靠的是绝不放弃、愿力!那份的坚持!那如果你的愿力也没有,那就完了,那就变成善业,善业不足以庄严净土,你们要知道,极乐世界是出世间的功德。只要是超越三界的,都要有善根,善业不行。善业是成就人天的安乐的果报,要有善根才能构成出世间的功德庄严,我们佛法的善根有慈悲、智慧跟愿力,当然你慈悲跟智慧,这个我就不知道修得怎么样,但愿力是最重要最根本的——菩提愿力。

当然我们的成佛的愿力是跟净土结合,我们是为菩提道求生净土。有些人说你们净土宗的人很自私啊,也不来娑婆世界流转,先到净土去。其实你话不能这样讲了,我们是为了成佛而到净土去,充实自己再回入娑婆,这个也是佛陀的规划,这叫做智增上菩萨。

但是即便到净土去,也是有成佛的愿力。这个地方是讲出什么事情呢?就是说心在持法、法在持心,当我们开始修行的时候,你那一念心去操纵佛陀的功德的时候,佛力的加被没问题,这个佛已经准备好了,你的心态准备很重要,你准备好了没有?阿弥陀佛的功德庄严不断的熏习,但是你本身的善根要够,才带动起来借相修心。如果你善根不够,这个相也修不起来。相在熏习你,你的善根迟钝也带不起来。到最后这个相变成成就安乐果报。

所以你本身的准备很重要,尤其是菩提的愿力,愿作佛心,愿度众生心,所以你看后面的果地功德三心:至诚心、深心、回向发愿心,所有的修行回归到三心,这个三心就是菩提心嘛。

你可以暂时不产生行动、你也可以什么事都不做,你说我没有能力做善事,没关系。但是你不可以没有这种心态,你没有能力做慈善事情佛陀不怪你,因为菩提心本来就有愿菩提心,有行菩提心,菩萨本来刚开始先修意乐,先从功德回向,先随喜嘛。没有人说一开始发菩提心就付出行动的,没有。你今生可以因为因缘不具足,做的很少很少的慈善事业,这不是问题。但是你连这种心态都没有,那就完了,你连这种希望都没有,那就完了,那就什么都不用谈了,那就谈不上什么所谓极乐国土成就如是功德庄严,就没有这件事情,那就是人天福报了,不是功德庄严。

所以,你的菩提心是一种心态的准备,这个是修净土的根本。你有这种愿力,你可以暂时不产生行动,但是你必须有这样的愿力。这样子,你有这个愿力的种子,在透过名号的加持,极乐世界依正庄严的启动,那就是托彼依正显我心性。

你只要有这个愿力、有求生净土的愿力,有愿作佛的愿力、有度众生的愿力,阿弥陀佛就有办法救你。你不一定要做很多事情,但是如果你连这个愿力也没有,那没办法了。因为你根本不想改变,你不想成佛了。所以这个地方,我们一定要有自觉,那么佛力才可以加持进来,这是第一点。就这个愿力所扮演的角色,就是我们的心力的代表。

【学员提问】:请问师父要怎么修行才能够达到预知时至?

【师父回答】:预知时至可遇不可求了,要有念佛三昧。当然我不知道诸位善根怎么样,可能你前生修得很不错,只是临终一时的颠倒,现在变这个样子,那就有可能,你前生修的差不多了,只是临终的时候被某一种因缘牵绊了。

但是一般来说,我建议大家,你不要做这种想法,不要有这个求预知时至的念头,我说个道理你听听看,印光大师说修净土宗的人只问耕耘不问收获。你该怎么做就怎么做,不要老是去设定某一个目标。因为这个会形成障碍,我曾经在过去在北斋上课,有一个居士跟我讲说,师父我一定要站着往生,我说你不要发这个愿,你求临终正念就好了,你站着往生,你万一站不起来怎么办?你就讲说,哎,你把我扶起来,那你不是勉强是啥呢,是吧。

修行你自然功力到了,水到渠成。不要设定那种你看不到,就是说你相信你有这个因地就有这个结果,你只要检讨你的方向对不对?你走的道路对不对?然后保持进步,让生命保持活水,我今天比昨天进步,明天比今天进步,然后绝不放弃的往前走,只问耕耘,你自然会有收获,不要设计一个太高的目标,反而变成挂碍了。

我们应该以求生净土为目标,至于用什么方式求生,不要设定太多了。反正我要求临终无障碍正念分明往生净土,至于你是站着走,坐着走,躺着走,都没关系了,是不是,预知时至都没关系。因为这个东西都可遇不可求了。生命是无常的,我们要面对无量的过去的业力,没有人知道明天会发生什么事情,我们只能够把握:我今生对上求佛道下化众生我绝不放弃!我请求佛力加被,我也祈求我自己的善根,尽量表现出来。

所以你不要设定一些,太多一些事项的目标,我们凡夫只能够定一个方向性的引导,无障碍、保持正念往生净土。至于太多的结果,很多东西不是你说的算啊,不是你说的算。